ENIGMA エニグマ

Hyperion社製 ENIGMA エニグマ の飛行です。スラストベクター付きです。

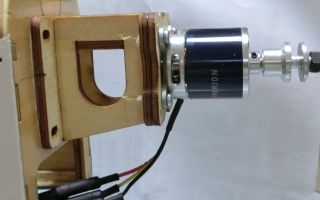

モーター: Zs2218-14

ESC: ATLAS025LB

バッテリー: LG345-1600-3S

プロペラ: 11x4.7SF

モーターマウント可動部には2.5x6x2.6ベアリングを2個使っています。

動画です。

Hyperion社製 ENIGMA エニグマ の飛行です。スラストベクター付きです。

モーター: Zs2218-14

ESC: ATLAS025LB

バッテリー: LG345-1600-3S

プロペラ: 11x4.7SF

モーターマウント可動部には2.5x6x2.6ベアリングを2個使っています。

動画です。

GWS製F-15が完成しました。これは2機目です。

最初に作ったのは4年前です。この機体は空中分解して大破しました。製作記事と飛行ビデオがあります。よく飛んだので、もう一機購入して保管していました。

今回の機体は、引き込み脚仕様にしました。

機体重量 1090g

静止推力 950g(リポ3セル) 1500g(リポ4セル)

リポはKYPOM製65Cを使用。とてもパワフルです。4セルだと最大80A流れます。

バッテリーを搭載。これからフライトします。

引き込み脚です。引き込み時には前に倒れます。完全には収納できません。

撮影のためローパス飛行中です。

着陸です。

製作記事はこちらにあります。(最初の機体で、固定脚です。)

http://www.wcnet.jp/rc/f15.html

飛行ビデオです。Li-Po 3セル(KYPOM 65C)でフライトしました。引き込み脚が不調だったので、脚は出したままです)

飛行ビデオです。4年前に製作した機体です。Li-Po 4セル(Hyperion 25C)でフライトしました。

引き込み脚の動作の様子です。

![]()

NFD-S288 ICON A5が届きました。

実機にならって水陸両用設計になっています。

以下、このラジコンの話です。

ICON A5 Amphibious airplane(EPO)

Product NO.: S288 ICON A5-10class

Length:720mm.

Wing span:1090mm.

Wing Area:16.3dm2

Wing load:28g/dm2

Radio:4ch,4 servo

Motor:A2208 kv1000

Propeller:APC 7*4 or 6*4E

Bettery:11.1V 1000-1300mAh

Flying weight:490g(on ground),470g(on water).

Flying time: 15minutes

脚は取り外しできるようになっています。 水中舵と前輪はラダーに連動します。 フラップは付いていますが、サーボ取り付け枠がありません。

購入したものは機体のみで7,470円でした。 プラス5,040円で、サーボx4、ESC、モーターが付属します。

キットの中身

![]()

素材はEPO(発泡スチロール)ですが、少し硬めで、光沢があります。

主翼に取り付けるサーボは厚さ12mmまでOKのようです。 JR DS-385(NES-371)が、ぴったりフィットしました。

組み立て説明書は、全10ページにわたるオールカラーの立派なものです。

実際は、ほとんど工場組み立て済みです。

デカール貼り、主翼にフックを接着、水平尾翼を接着、左右のフロートを接着、リンケージ、モーターマウントの接着、モーター・ESC・サーボ・受信機・バッテリーのインストール、で完成です。

デカールが変更になったみたいです。 赤部分が多く、派手になりました。

デカールにシミがありました。 プリンターの不具合でしょう。 あきらめるか。

![]() NFD-S288 ICON A5組み立て説明書のダウンロード

NFD-S288 ICON A5組み立て説明書のダウンロード

![]()

![]()

![]()

今が水上機のシーズンなので、急いで組み立て作業にかかりたいと思います。

|

エルロン用サーボのリード線は600mmに延長しました。 |

付属のロッドとホーンとは相性が悪く、ガタガタでしたので、自作しました。テトラ製アジャストチップMB型を使いました。 長さ約50mm。 重量=1g。 |

|

|

主翼前側に接着するコネクトピース(ベニヤ板)ですが、胴体側の幅に合わせます。 (矯正します) |

エレベータ用のリンケージロッド先端はZベンドされていますが、曲げが鈍角すぎたので、再度Zベンダで修正しました。 |

|

|

エレベーター用のリンケージロッドは、一旦引き抜き、グリースを塗布します。ラダーも同様。 |

水平尾翼の接着はエポキシ接着剤を使用しました。 垂直尾翼とはめ込みになっていますが、ピタリ合わせると水平になりませんでした。注意! ! |

|

|

ラダー用サーボホーンに取り付けるロッカーアームの穴径を1.8mmにします。 リンケージロッドが2本入ります。 |

モータマウントです。 モーターのリード線が通りやすいように削りました。 |

|

|

使用したESCです。 モーター用コネクタは2mmです。 |

使用したモーターです。脱着の都合で、リード線を150mm延長しました。ケーブルは18AWGです。 |

|

|

バッテリーホルダーです。3mm厚バルサ材を貼りました。前輪ステアリング用のリンケージロッドが通るためです。この上にスポンジテープを貼り、両面ベロクロステープでバッテリーを固定します。 |

胴体底部にはワンウェイ ドレイン バルブが付いています。 ふさがないように注意!! |

|

|

プロペラの取り付けに注意!! モーターは後ろ向きですが、プロペラの前面(刻印がある側)を前にします。 つまり、プロペラの前面からモーターに差し込みます。 逆向きだと推力が半減します。 |

|

![]()

苦戦しました。修正が必要です。

まず、浸水が激しかった。短時間で、かなりの量の水が入っていた。

⇒ その場で、ビニールテープでシールしました。

スピードに乗らない。

写真でわかるように、少し速度が上がるとサイドのフロートで発生した波がプロペラに直撃!水しぶきをあげて、スローダウン。・・・この繰り返し・・・

あきらめて、ボートとして楽しんでいた。

ハーフパワーで円を描くように旋回していました。少しでもプレーニングしやすいようにとエレベーターをフルアップでタキシングしていました。

そのとき、

半分プレーニング状態になったので、これは、、と思いフルパワーにしたら

プレーニング状態に入り、離水した。

しかし、

これは、コントロールできない!! 水面にポチャ!! 10秒程度のフライト時間でした。

機体は無事でした。

次の点を再調整して、次回トライします。

・ 機体の軽量化。バッテリーを小さいものにするしかありません。 1300mAh → 800mAh

・ 重心位置の見直し。

・ 防水処理。

![]()

この機体については、次の点の変更・調整をもって終結します。

・ 重心位置の調整

・ 水平尾翼の取付角度の調整

・ 水上機専用とした

・ 防水処理

・ 接着のやり直し

◆ 重心位置の調整

当初、かなりUP側にトリム調整していたので、重心位置を後へ移動させて飛行テストをおこないました。 すると、操縦不能(翼端失速か?)、クリクリ墜落、飛行テストを繰り返した結果

組立説明書どおりの33mmが適当だったことがわかりました。

主翼が前進翼です。重心位置は胴体に最も近いところの主翼前縁から33mmです。

メカの配置を変更しました。

![]()

◆ 水平尾翼の取付角度の調整

真横からよく見ると、水平尾翼の前が上に向いていました(?)。 段差が付いていました。

水平尾翼は垂直尾翼にはめ込むようになっていて、はめ込んだ状態で前後左右には動きません。

トリムUPの改善にもつながると思い、

水平尾翼を取り外し、垂直尾翼上部を少し削り、前側の段差が無くなるように調整しました。

![]()

◆ 水上機専用とした

前車輪の付け根から浸水するので、前車輪の部品を全て取り去り、バスコークで埋めました。

不要になったパーツ

![]()

◆ 防水処理

ほとんど工場組み立て済みなのですが、接着部から浸水しました。 接着部をナイフで広げるようにしながら、ボンドを詰め込みました。

特に、機首部分から水が入りやすいので、防水を強化する必要があります。

![]()

また、ベニヤ板に防水処理を施しました。 適当な塗料が無かったので、エポキシ接着剤を薄く塗布しました。

◆ 接着のやり直し

水平尾翼を取り外す際に気が付きました。

エポキシ接着剤で接着しているにもかかわらず、少しの力できれいに剥離しました。付着している接着剤もフィルム状態で剥離しました。

サイドフロートも同様でした。

そこで、サンドペーパー#100で接着面を荒らし、接着し直しました。

◆ フライトの感想

(離水)

少し速度が上がるとサイドのフロートで発生した波がプロペラに直撃!水しぶきをあげて、スローダウン。・・・この繰り返し・・・

⇒ 機体を水平に保ち、徐々に加速する。 といっても、難しいです。 機体が傾く方向と逆方向にラダー(水中舵)をあて、旋回させながら加速していく。 フロート底部がV字型になっているので、ラダーをあてた方向に傾きます。 プレーニング状態に入ればエルロンも効きますが、それまでが苦労します。

(上空飛行)

飛行性能は、良いとはいえません。

直進性が悪く、ロール軸方向に不安定。 多少浮きにくい。

ロール、ループ、背面での8の字旋回飛行、全てできましたが、良いとはいえません。特にロールは、修正舵を入れるほど、ひどくあばれます。一定の速度で回転せず、「ひっくり返る」感じになります。

⇒ スケール感を楽しむ機体です。

(着水)

跳ねます。

⇒ 跳ねやすいことは事実ですが、操縦技術を向上させる。

私が属しているクラブの飛行場です。

最近アクティビティが下がり、なかなか人が集まりません。これでも多い方なんですよ。

写真手前がNS氏のSUKHOI 29S 140E、スパン1940mm、機体総重量4600g、なんと静止推力は10kg以上あるんです。

写真奥はMY氏のT-REX600E FBLベースのジェットレンジャーです。

・SUKHOI 29S 140Eの飛行ビデオ

・T-REX600E FBLベースのジェットレンジャーの飛行ビデオ

・MU氏によるHIROBO製スカディ50の飛行ビデオ

私が属しているクラブの飛行場です。

動画はiPadで撮影しました。ズーム機能が無いため機体が小さくて見ずらいと思います。

YouTubeの全画面表示でご覧ください。

◆ TK氏のT-REX700Nitro

◆ YS氏のプライマス50 北西モデル製

◆ MY氏のシーガル カシオペア製

水陸両用なんです。

(ただいま更新中)

MY氏によるカシオペア製シーガルの飛行です。

私は、ICON A5を飛ばしました。

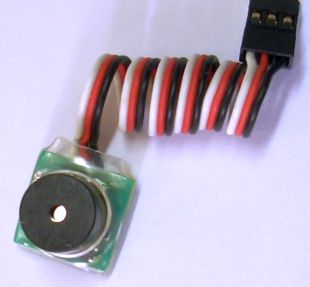

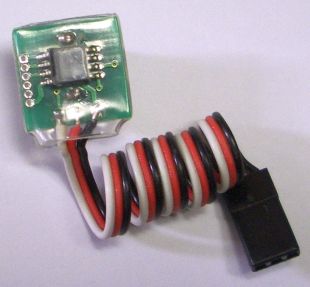

RC/Gクラフトで購入した「機体発見ブザー TypeⅠ」です。

RC/Gクラフト

http://www.rc-gcraft.com/index.html

空きチャンネルに接続するタイプで、580円でした。 小型・軽量で音量も大きく、良かったです。

電源投入時に、確認の「ピー」となります。 アラーム音は「ピー・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピッ・ピー」の繰り返しです。

連続音より聞き取りやすいと思います。

信号のパルス幅が1750μ秒を超えると鳴ります。 ニュートラル(1500μ秒)付近に設定していない点も気に入りました。

コネクターはJRタイプですので、FUTABAもOKです。

JR受信機に装着すると、少しきつめなので、コネクタハウジングを少し削るとよいでしょう。

(実測値)

大きさ: 16mm(W) x 16mm(D) x 13.5mm(H) (基板のみ、凸部を含む)

重量: 4.7g (ケーブルを含む)

ケーブル長: 190mm (基板からコネクタ手前まで)

ON/OFFのしきい値: 1750μsec

待機電流: 20mA

最大電流: 250mA (ブザー稼働時、断続音なので平均値は150mA程度です)

ATMEL製AVR8ビットマイコン「Tiny13/A」を使っています。 ブザーはHYDS(中国製)です。

StevS 30E によるアクロフライトです。

パイロットは、N氏です。

このような入門機でもアクロフライトが可能です。 ジャイロ等は搭載しておりません。

ご覧ください。

2013.1.08 レンダリングをやり直しました。

Nさんへ

この飛行機の詳細を教えてください。

モーター、バッテリー、ESC、プロペラ、など。

RC Factry製 Crack Yak Gold BACKYARD です。 素材は、壊れにくいEPPです。

ただ今、組み立て途中です。

サーボ(HITEC HS-55x3)とリンケージが完了しました。

現在までの、重量は、107g です。 バッテリーを含む飛行重量は、250g位になりそうです。

RC Factry

RC Factry製 Crack Yak Gold BACKYARD

組立説明書のダウンロードや組立解説ビデオが見られます。

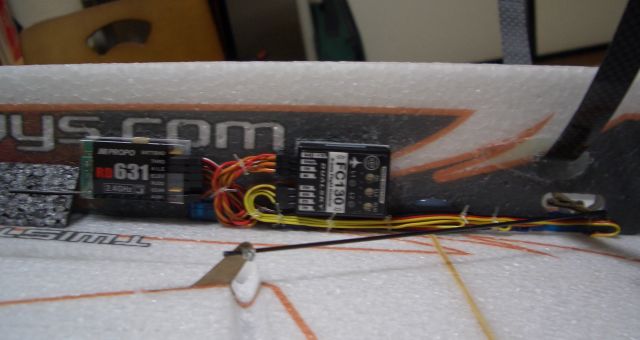

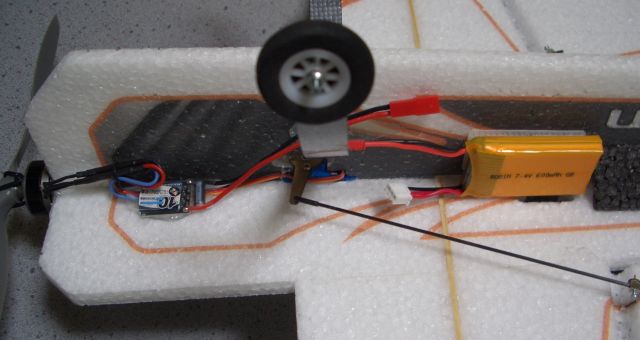

RC Factry製 Crack YAK 55 が完成しました。

【私の仕様】

機 体: RC Factry Crack YAK 55 ( EPP素材、全幅800mm、全長830mm )

ランディング ギア: RC Factry 0,80m SP01

モーター: T-MOTOR AT2206-17 1500KV

プロペラ: APC 9x4.7SF

ESC: DUALSKY XC1010BA 10Amax

サーボ: HITEC HS-55 3個

ジャイロ: DUALSKY FC130

受信機: JRプロポ RD631

送信機: JRプロポ DSX9

バッテリー: ROBIN 7.4V 600mAh 20C (33g)

飛行重量: 223g (機体190g + バッテリー33g)

受信機とジャイロは、0.3mm厚のプラ板をScotchプラスチック用ボンドで機体に貼り付け、その上から両面テープで貼り付けました。

これは、再利用を考えた結果です。

ケーブルの結束に用いたものは、100円ショップで購入した「のび~るテグス」です。

ESCは、ホットボンドで接着しました。

バッテリーは、糊付ベロクロテープで固定、機体側は、剥がれないように、瞬間接着剤を併用しました。

EPPの接着に用いた「Scotchプラスチック用ボンド」です。

ランディングギアセットのスパッツを組み立てましたが、タイヤハウスが狭くて、そのままでは利用できません。

スパッツを加工するのも面倒なので、使用するのを断念しました。

DUALSKYのESCには2.5mmのメスコネクターが付いていましたが、オス側が無かったので、

ESC、モーター共に、2mmコネクターに交換しました。

DUALSKYのFC130ジャイロ本体(8g)に付属していたケーブルの重量が、本体より重かったので(笑)

他のケーブルを加工して使用しました。

ラダーの底面に0.5mm厚プラ板を貼りました。

・ バッテリーを除いた状態で、重心位置が組立説明書どおり(モーターマウントから後ろへ210mm)になりました。

これで、バッテリーを重心位置に搭載でき、バッテリー重量が変わってもOKです。

・ 静止推力は約380gfでした。

・ プロポやジャイロの設定は終了しました。 後はテスト飛行で調整するのみです。

DUALSKYのFC130ジャイロは、初めて使用しました。

このジャイロの設定方法を記事にしたいと考えています。

2013/11/16 ビデオを更新しました。 訂正と補足があります。

DUALSKY FC130ジャイロは、初めて使いました。

安価で、軽量でしたので、前記事のEPP機に用いました。

設定方法をビデオにまとめてみました。

機体を静止させた状態で、ヘディングロックモードに切り替えると、全ての舵がゆっくり動きます。

この現象は、ドリフトと言うより、不感帯が無い、と言った方が適切かもしれません。

そもそもヘディングロックモードにはニュートラルは無いので、実際の飛行には問題ありません。

(注意)

・ 設定後の動作チェックは、ジャイロの電源を再投入してから行ってください。

・ ジャイロをOFFからノーマルモードに切り替えた時、各舵のニュートラルが微妙に変化する場合や、

ヘディングロックモード時のドリフトが多い場合は、

FC130ジャイロのキャリブレーション(ニュートラルのみでOK)を再度行ってみてください。

FC130の取扱説明書(日本語)のダウンロード

http://www.flyingcattokyo.sakura.ne.jp/zz_ProductInfo/DualSky/DualSky-FC130-JP-Inst.pdf

実際に飛行させて、また記事にします。

RC Factory Crack YAK55 に DUALSKY FC130ジャイロを搭載して、

楽々トルクロール・・・

FC130ジャイロは、安価(4,000円弱)で、軽量(8g)です。

使用してみて、操作フィーリングも良好でした。

感度調整VRの位置は、

エルロン ・・・ 最低

エレベーター ・・・ 中央

ラダー ・・・ 中央

使用したサーボは、各舵とも、HITEC HS-55 (アナログ、1.1kgcm、0.17sec/60°)です。

このサーボは、保持トルクが弱く、スピードも速くありませんが、ニュートラル性は良好です。

以前、安価(1,000円未満)なサーボを何種類か使ってみましたが、ニュートラル性が悪くて、

ゴミになっているサーボが多数あります(笑)

OS製60ccガソリンエンジンを搭載しています。

私のHP「Sunday Flyer」で、重心位置を求めることができます。

長期に渡り更新されていませんが・・・ごめんなさい。

TOPページ

http://www.wcnet.jp/rc/

重心を求めるページ

http://www.wcnet.jp/rc/cg_calc.html

ソースコードを公開します。

PHPでプログラムしております。 お粗末なプログラムですが、ご自由にご利用ください。

注)私のWebサーバーでは、拡張子.htmlでもPHPが実行されるように設定しております。

F-16(ファイティングファルコン) 90mmEDF機が届きました。

近年のEDF機は、昔と比べ、とてもパワフルで、フィン(ペラ)の枚数の多いものはジェット機に似た音色がします。

購入しました!!>> F-16

私は、数あるジェット戦闘機の中で、このF-16のスタイルが一番好きです。

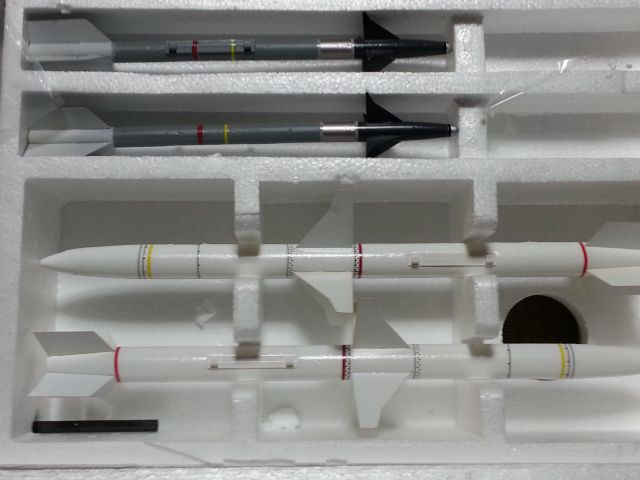

キット(ARF)の内容物です。 2段の重箱に梱包されています。

上の段には、翼の部品が、下の段には胴体が収納されています。

胴体下部には、吸気口が設けられています。

実際の吸気口だけだと、 排気口>吸気口 となり、パワーダウンしますので。

ドア付の引込脚です。引込脚のパーツは全て実装済みのようです。

各種サーボ・リンケージも実装済みです。

ミサイルなどの装飾部品も、全て塗装済みです。

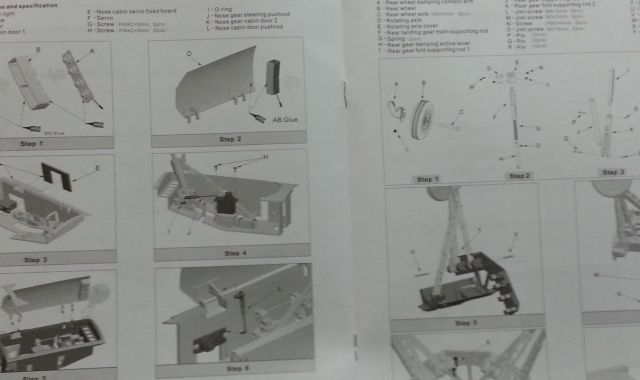

組立説明書ですが、ほとんどが工場にて組み立て済みです。

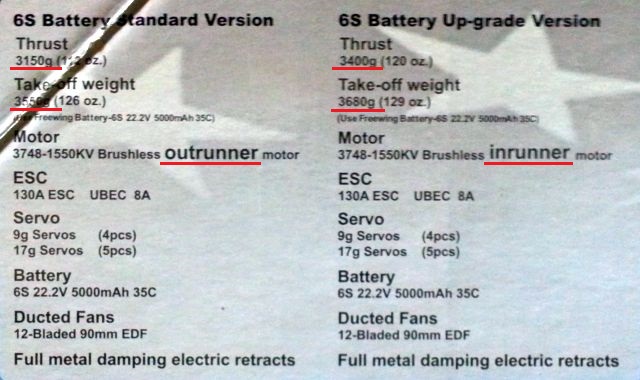

アップグレードバージョンがあるようです。

スタンダードバージョンとの違いは、モーターがインライナーになって、推力が250gほどアップしています。

組立は、

胴体に翼を接着し、ESC、サーボミキサーなどとRC装置との連携作業のみのようです。

(主翼は脱着可能です)

進捗状況を、順次、掲載していく予定です。

それと、CL-84ダイナヴァートを注文しちゃいました。

これは、オスプレイの原型ともいえる機体です。

こんな、感じで飛ぶようです。

http://youtu.be/ChVYq6ggVRw

実物が手元に届き、自分の手で操縦してから、また、感想や動画をアップしたいと思います。

FreeWing製F-16が、ほぼ完成しました。

エレベーターサーボ(左右2個)をHyperion製DS13-ACBと交換しました。

純正サーボが、不具合だったためです。

Hyperion製デジタルサーボは、プログラムによりリバース設定が可能です。

あと2時間ほどで、新年を迎えます。

2015年も良い年になりますように・・・

Unique model 社製 CL-84 を初フライトしました。

Battery: 4S 2200mAh 65C

TX: HITEC AURORA9X

RX: HITEC OPTIMA 6 Light

初飛行の様子 take1

初飛行の様子 take2

初飛行の様子 take3

ヘリモードにて、ホバーリングするように、トリム調整しました。

その結果、エレベーターUP側にっぱいにトリムが移動しました。 飛行機モードに切り替えてみると、すごくUP側になっています。

これでは、・・・ と思い、ミキシングで、飛行機モード時にエレベーターが水平になるようにしました。

とりあえず、いってみるか!? (take1)

ヘリモードから飛行機モードに移行、エレベーターはUP側のままでないと機体が降下します。

旋回時に、エルロンを中立にすると機体が水平に戻ります。・・・これって、ジャイロが常に働いている!

それと、エレベーターの操作量が少なすぎて、大回りの旋回しかできない。

無意識に、ラダーを操作していました。 この機体は、飛行機モードのときラダーは無効なのです。

ミキシング量を1/3に take2

take1で、飛行機モード時に、UPトリムが必要と分かったので、エレベーターにUPトリムを入れました。

風の影響を大きく受ける take3

ヘリモード時には、主翼に風が当たるので、しかたありません。

今日は、吹き流しが真横になるくらいの風でしたが、CL-84を飛行させました。

このビデオの後、離陸させましたが、強風が長く続いたため、機体が後進しながらの強行着陸となりました。

主翼端とエレベーターに少し傷がついた程度ですみ、ラッキーでした。

ビデオ撮影して下さった、KROKさん、ならびにMIURさん、ありがとうございました。

MyuさんのUコン機です。

う~ん、簡単なようで、難しい・・・

CL-84は、ほとんどが工場にて組み立て済みなので、組立時間は、ほんのわずかです。

組立中に、気づいた点をノートしておきます。

●リトラクタとセンサーです。 このセンサーでヘリモードか飛行機モードか検知しています。

●コネクターの半田付けが・・・

少量の半田で付けられています。電気的にはOKですが、機械的には弱いので、気になるようでしたら、やり直した方が良いかも・・・

私は、Tコネクターに取り換えました。

●水平尾翼の取付

ネジがベニヤ板に食い込みそうでしたので、平ワッシャ―を入れました。

●メインギアの取付

ピアノ線をはめ込む部分の溝(凹部分)を修正しました。

●バッテリーホルダーの自作

バッテリー位置にセメダイン製「防水すきま用テープ」を、バッテリー固定には、ベルクロテープ(粘着剤無)を使用しました。

ベルクロテープの固定は、胴体にナイフで切り込みを入れエポキシ接着剤で固定しました。

抜ける心配はありません。

●ノーズギア

説明書には、「フリーにしておきます。」と書かれていましたが、実際の飛行では、前後に移動できた方が良いと分かったので、

ゴムブッシングを入れました。完全固定ではないので、手で回せますが、飛行中の振動では回りません。

●主翼ハッチを取り付けたら・・・主翼をリトラクトしたとき「バキッバキッ」と異音がするようになった

ハッチのベニヤ板(写真の赤部分)を削りました。

●ラダーサーボが破損しました。

何度目かの着地の際、テールが地面に接触したときです。そのとき、破損(ギヤ欠け)したみたいです。

Hyperion製DS-11AMB(デジタル、メタルギヤ)と交換しました。サイズは、ほぼ同じです。

CL-84の前車輪をラダー操作できるようにしました。

プロペラのダイヤが大きく、プロペラ先端と地面との距離は、わずか4cmです。

滑走による離着陸は難しそうです。

とりあえず、タキシングができれば恰好良いかな!? と考えています。

ヘリモードに移行した瞬間・・・

テールモーターが離脱し、墜落しました!!

そのときの動画です。

最後まで、あきらめなかった成果か!?

リペア可能です。

このモデルの欠陥かな!? 改善しなければ・・・

私では、ありませんが・・・

YouTubeで、偶然見つけました。

ガスボンベ(ライター用かな?)を搭載、点火にはスタンガンを改造して使っています。

音がすばらしい!! まるでジェットエンジン

やってみたい、とも思いますが、火事になったら大変!!

垂直離着陸機CL-84の修理が完了して、約1ヵ月たちました。

テストを兼ねてフライトしました。

ノーズギアはラダーと連動して、タキシングができます。

離陸から着陸までを撮影しました。

次は、飛行機モード時にラダーが効くように改造しようと考えています。

Flight Model製 mini Excellence です。

クラブ仲間が飛ばしているのを見て、気に入りました。

バルサリブ組フイルム張り半完成機です。

電動とエンジンの両方の仕様に対応しており、モーターマウント、エンジンマウント、燃料タンクなどが

付属します。

バルクヘッドも、ウレタン塗装済みです。 フィルムはオラカバで、丈夫です。

樹脂製のスピンナーが付属していますが、バランスの悪化を考え、使用していません。

この機体は、フロントヘビーになりやすいです。

そのため、できるだけ前を軽く、後ろを重くすることを心掛けてメカ搭載などを行いました。

翼長: 1020mm

全長: 980mm

翼面積:20.5dm2

飛行重量は、11.1V 2200mAh Li-Po搭載時で、 950gです。

モーター: Hyperion Zs2218-14

ESC: HobbyWing FLYFUN 30A

バッテリー: Kypom 3S1P 11.1V 2200mAh 65C

プロペラ: APC 11x4.7SF

バルクヘッドへのモーターマウントの取り付けはボルトナットでしたが、機首部の軽量化を考え、

エポキシ接着剤で接着しました。

モーターはHyperion Zs2218-14 (960KV)で、現在では製造終了品です。

ESCはHobbyWing FLYFUN 30A(Li-Po2~4セル対応)です。

受信機はHITEC OPTIMA6です。 OPTIMA6はテレメトリー対応、SPC有、DATA無で、

動力用バッテリー電圧のみ送信機側でモニターできます。

ジャイロはDualsky FC130 V2 で、フラッペロン対応ですが、フラップは使用していません。

左右のエルロンサーボは並列接続しています。

受信機搭載用にベニヤ板でベットを自作しました。

メンテナンスを考慮し、タッピングビス4本で固定しています。

図面は、この記事の最後にあります。

メインギアは、ENIGMAエニグマのものを使いました。 純正品はアルミ製です。

純正品と比べ、少々のj軽量化と、機体高が10mm程度高くなります。

尾輪もエニグマのものを使いました。

純正品と比べ、少々重くなりますが、車輪径が大きく転がりやすいです。

エルロンx2、エレベーター、ラダー全てのサーボはHyperion DS09-SCD です。

リンケージロッドとラダーホーンはエニグマのものを使いました。

純正品は金属製アジャスターロッドと2カ所ネジ止めのホーンです。

固定長のカーボンロッドですが、あらかじめホーンの直角を出しておき、後で、ニュートラル、

最大舵角、方向をサーボプログラマーを使って設定します。

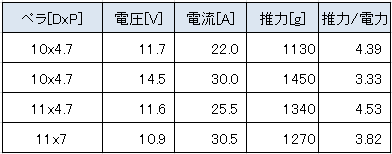

次の表は、私が実際に測定した機体静止時の値です。

(注意)

ヒンジは、別途テトラ製のものを購入しました。 純正品は、接着面が剥離しやすく、

信頼性がイマイチ・・・と思って、使わないことにしました。

実寸大ですので、印刷し、板に貼り付け、加工するとピッタシ合うと思います。

10月2日(日)12:00~

久しぶりに飛行場に行きました。I氏とM氏、私を含めて3名です。

それから、2時間ほど経過したころ、3名の方が来られました。

我クラブもアクティビティが下がりました。

写真はYAK55でトルクロールしている時、M氏に撮影してもらいました。

関連ページ

http://www.wcnet.jp/lily/blog0/2013/11/crack_yak_55_1.html

最近、ラジコン航空機を、まったく製作・飛行させていないので、新しい話題がありません。

ちょと、昔を振り返ってみます。

2008年に製作したA-380です。機体は発砲スチロールでできています。

芝生の滑走路を前提に製作したので、スケール感はイマイチです。

何回も飛行させました。20~30フライトはしたと思います。

A-380の飛行

A-380の製作記事はこちらです。