ショックコード

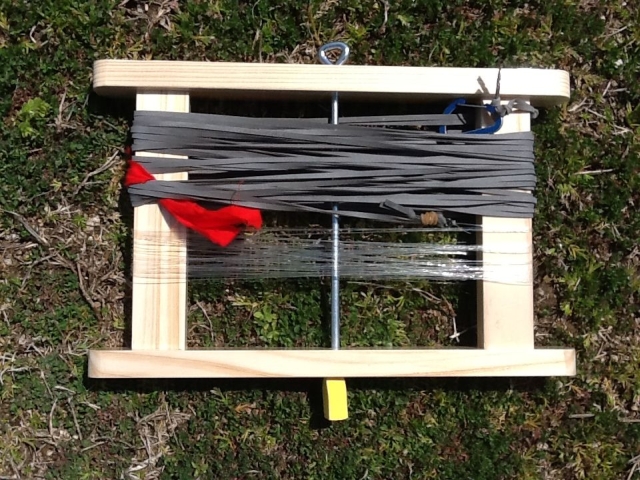

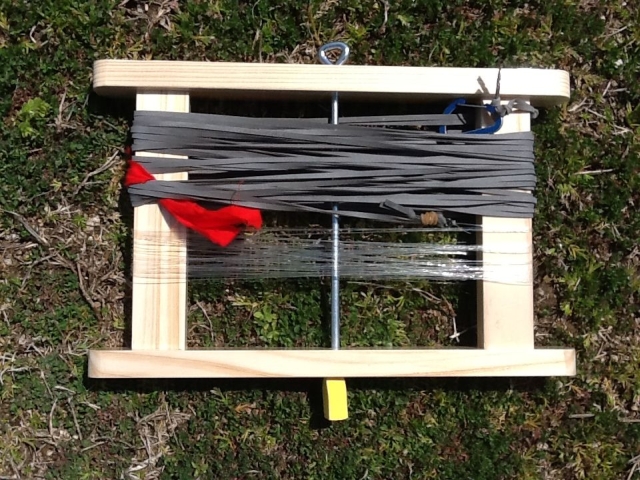

ハンドランチグライダー用ショックコードを作りました。

ゴムが6m テグスが15m です。コードリールは自作、塗装済みの角材15x30mmをホームセンターで購入し、自作しました。コードリールの材料費は200円以下。巻き取ると長さが測定できるように、1回転を50cmで設計しました。

テグスを25mに延長しようと思っています。

ハンドランチグライダー用ショックコードを作りました。

ゴムが6m テグスが15m です。コードリールは自作、塗装済みの角材15x30mmをホームセンターで購入し、自作しました。コードリールの材料費は200円以下。巻き取ると長さが測定できるように、1回転を50cmで設計しました。

テグスを25mに延長しようと思っています。

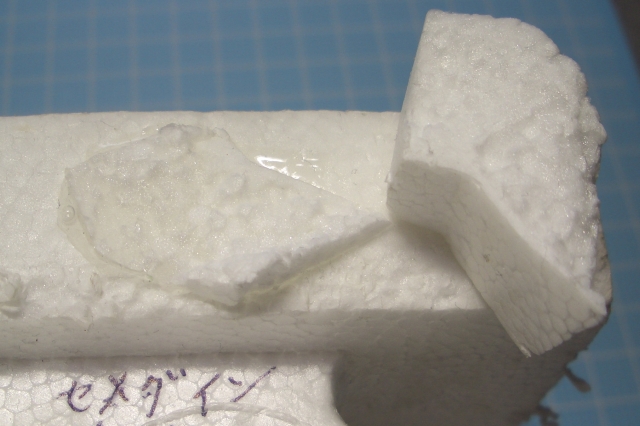

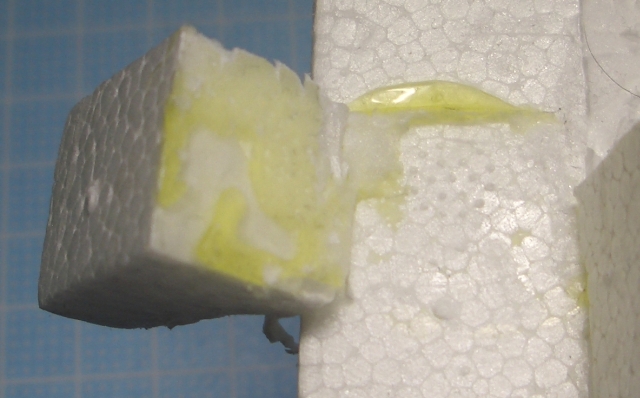

今までは発泡スチロールの接着にエポキシ接着剤のみを使用していました。

接着強度は十分ですが、経年変化で黄色くなります。

他の接着剤3種類を使ってみました。いずれも接着剤を塗布後、1日経過しています。

●セメダイン 工作用速乾クリア

●セメダイン 工作用速乾クリア での結果

しっかり着きました。接着面では剥離していません。接着剤には弾力があります。ベトつく感触はありません。

●OK スーパーサンディングボンド

●OK スーパーサンディングボンド の結果

接着面が剥離しました。よく見ると接着剤に発泡スチロールが薄く残っています。接着剤は硬くなっています。弾力はありません。

セメダイン 工作用速乾クリアは接着後の粘りが強く、仕上がりも透明で気に入りました。

OK スーパーサンディングボンドは、接着後の粘りが弱いです。力を加えていくと、ある点でポロリといった感じです。硬化した接着剤は硬くエポキシ接着剤と同等です。

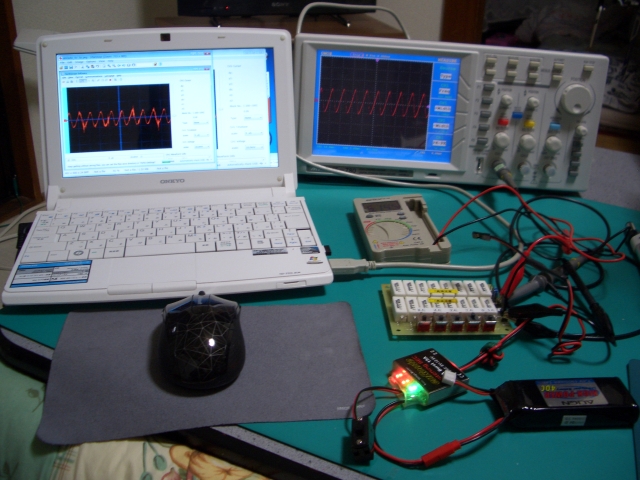

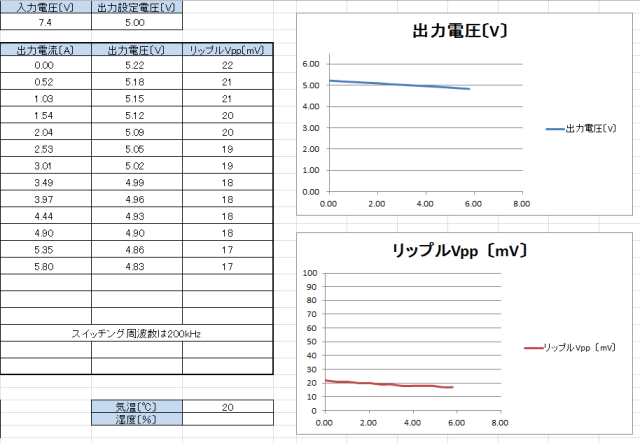

スイッチングBECの特性(性能)を調べてみました。

結果、表記どおりの性能が得られないものも多数あることがわかりました。

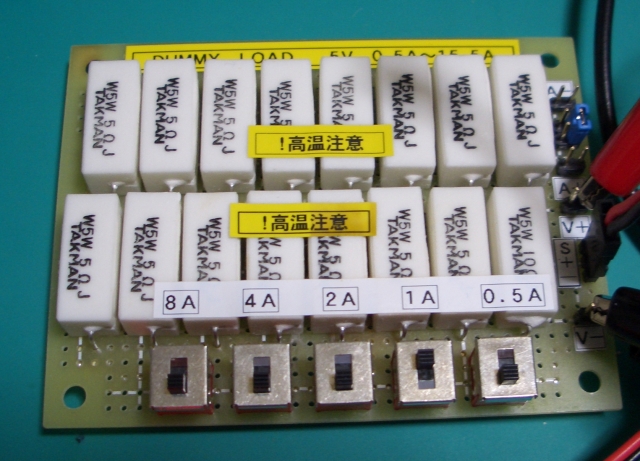

ダミーロード(抵抗)を自作しました。スイッチの組み合わせで、5V 時に0~15.5Aまで流れるように設計しました。6V時の電流は換算します。

enRoot製の8AスイッチングBECを調べています。

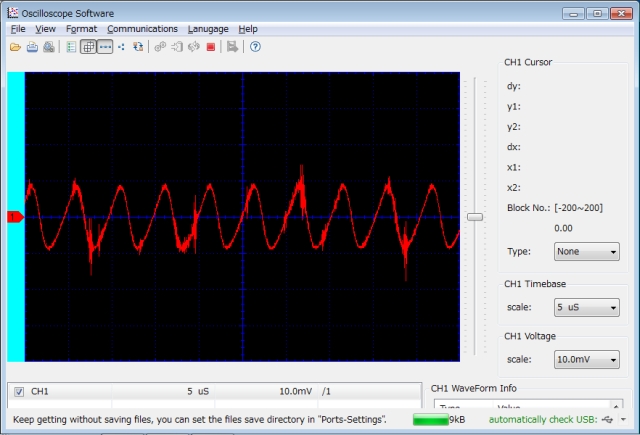

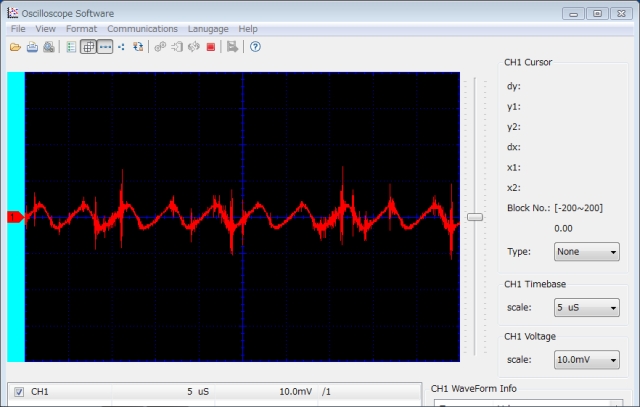

5V 3A のとき、リップルは19mVpp、スイッチング周波数は200kHzです。

3300μFの電解コンデンサを挿入した場合、リップルは10mVpp以下になります。

Excelで処理しました。

このBECは価格のわりには優れものだと思いました。リップルもマズマズ少ないし、電圧降下も少ないです。測定結果には、リード線での電圧降下がかなり含まれています。

いくつか調べました。

TurnigyのSBEC26V

最悪です!! 基板の部品実装はHyperionそっくりです。

最大5Aと表記されているのに、3Aで保護が働いてしまう。リップルも250mVppと大きく、スイッチング周波数が50kHzと低いため、コンデンサで除去が困難。

Castle ICE75 ICE100 内臓BEC

ケーブルでの電圧降下が気になる。リップルは50mVpp前後。電圧降下は比較的大きい。スイッチング周波数は200kHz。6V設定では定格の5Aまで使えない。4.5Aで保護が働く。

ALIGN RCE-BL70G 内臓BEC

リップルは10mVpp程度で非常に優れている。スイッチング周波数は200kHz~500kHz。電圧降下はまずまずOKだが、6セルで使用した場合定格の5Aに達する手前(4.5A)で壊れる。要注意!!

Hyperion TICOOL-BEC

リップルは3セル使用時で20mVpp、6セル使用時で40mVpp。スイッチング周波数は140kHz~160kHz。電圧降下はまずまずOK。

定格4Aだが、3.5A付近で保護が働く。

詳細データがご覧になりたい方は、以下のExcelファイルをダウンロードしてください。

BEC(ALIGN RCE-B6X).xlsxファイルをダウンロード

BEC(ALIGN RCE-BL60G).xlsxファイルをダウンロード

BEC(ALIGN RCE-BL70G).xlsxファイルをダウンロード

BEC(Castle ICE75).xlsxファイルをダウンロード

BEC(Castle ICE100).xlsxファイルをダウンロード

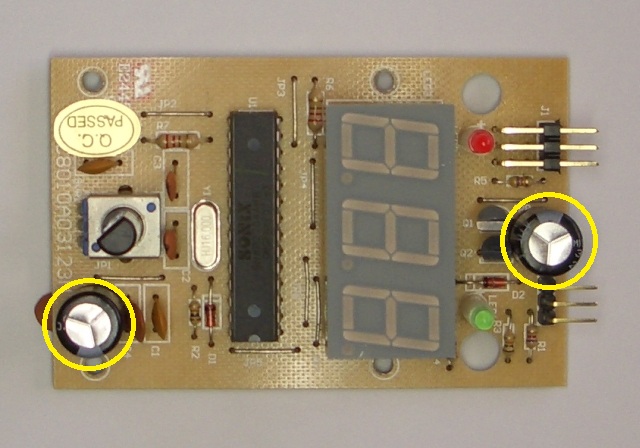

私が普段使っているサーボテスターを紹介します。

◆ Tahmazo製

主に、初期不良などの動作チェックに使っています。1100⇔1500⇔1900μSが自動でステップ動作します。

でも、不正確です。

表示の値 900 1100 1500 1900 2100

実際の値 895 1094 1490 1886 2088

◆ アストロホビージャパンから販売されているもの

主に、ニュートラルチェックに使っています。パルス幅は正確に合っています。ツマミ(可変抵抗)を回転さすと1000μSから2000μSまで10μSステップで変化します。

また、受信機からの信号も表示できて便利です。

大変正確です。±2μS程度の誤差です。

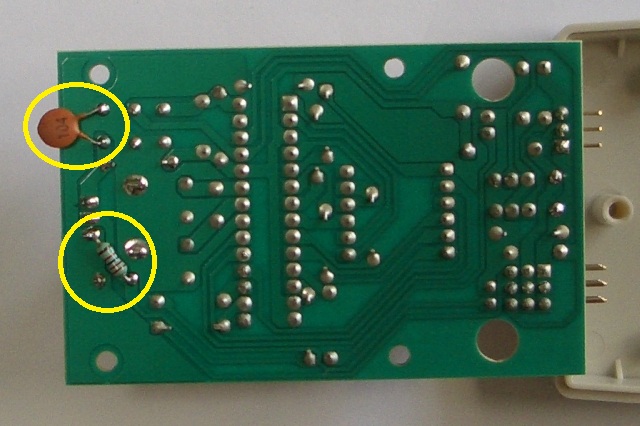

ちょっとだけ改造(手直し)しました。サーボに負荷がかかって大きめの電流が流れたとき、出力信号が変化し、結果、サーボが振動し始めました。

470μF程度のコンデンサを2か所に入れています。

表面に実装されていた0.01μFコンデンサを裏面に付けました。

固定抵抗は、ツマミが12時の位置で1500μSになるように調整しました。

その他の動作チェックにはHITECのHPP-21を使っています。スイープチェックなどもできます。

このHPP-21と専用ソフトを使えば、各社のアナログサーボの動作チェックができます。

Hyperionには、このような機能(アナログサーボのテスト機能)はありません。

しかしながら

私はHyperionのプログラマブルデジタルサーボを愛用しています。(小型飛行機の場合)

工具入れです。

基本的に、重いものを下に、軽いものを上に配置しています。

ペンチ、はさみ と ドライバー とは分けています。

部品を収納しています。

「Tenma コミック本ワイド」というケースを使っています。

部品番号を書いた紙と一緒に小袋に入れ、さらに、機種別に大袋に入れています。

汎用部品(ねじなど)の場合

同じ規格のものを小袋に入れ、それらを順番がわかるようにソートして、パーツケースに入れています。

過去の経験で

細かく仕切られたパーツケースに、細かく分けて入れていた。 ⇒ 空間が、無駄になる。ひっくり返して大変な目にあった。

ホビーの場合、部品の種類が多く、数量が少ないので、ビニール袋を活用するようになった。

(覚書)

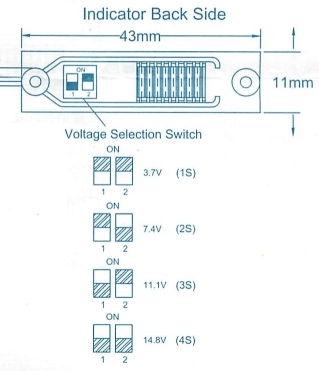

GWS オンボードインジケータ(LiPo 1~4セル) GWOBI001 について

(要注意)

+-の逆接続や設定電圧を大きく上回る(2倍)と壊れます。

説明書のDIPスイッチの図が見にくいです。ハッチ(斜線)がスイッチノブです。

スイッチ1 スイッチ2

3.7V ON ON

7.4V ON OFF

11.1V OFF ON

14.8V OFF OFF

となります。

10個あるLEDのうち1つだけが点灯します。ただし、最低電圧を下回った場合、点灯しません。 また、切り替わる時(しきい値付近)では、2個点灯します。

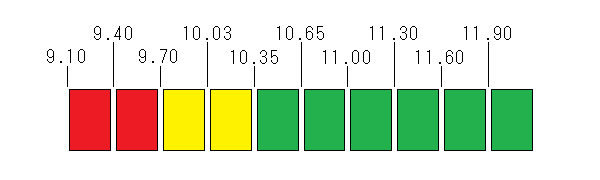

次の図は、電圧のしきい値を示します。(3セルの場合)

今まで、瞬間接着剤用ノズルは使い捨てていました。 ノズル内部で固まって使えなくなっています。

大量に購入していたのですが、残り少なくなったので、クリーニングして保管することにしました。

私のクリーニングの方法とは

・ 固まる前に行う。

・ まず、ノズルの太い部分を爪楊枝でクリーニングする。

・ 細い部分を直径0.3mm程度のエナメル線でクリーニングする。

エナメル線はノズルの太い側から入れ、もし差し込んだ状態で固まったら、引き抜きます。

・ ノズルの先端部分が詰まった場合は、先端を引っ張らず、ナイフかハサミで切断する。

2012年2月以降、愛用している「富士インパルス製シーラーPC-200」です。

PC-200は、ヒーターの長さが200mmで、カッター付です。カッターは切れ味が良くなく、あまり使っていません。

部品収納用に、任意のサイズの袋が作れるので、重宝しています。

ゴミ袋を使って、ヘリコプター用防塵カバーを作ったりしました。

1回に接着できるのは20cmですが、工夫すると長い距離も接着できます。

写真のように、最初に20cm接着して、紙を挟んで、さらに20cm接着する・・・を繰り返します。

最近、作ったものの中に、スマホ用防滴カバーがあります。

使用したのは、コクヨ製チャック付きポリ袋です。

ビニール袋よりも透明度が高く、傷も付きにくいので、適してます。

操作も袋の上から通常どおりできました。

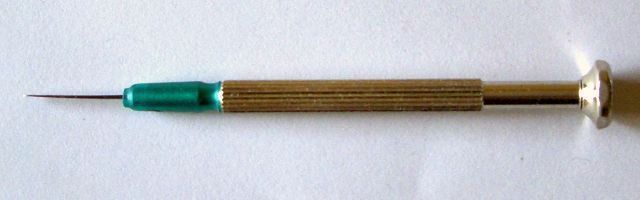

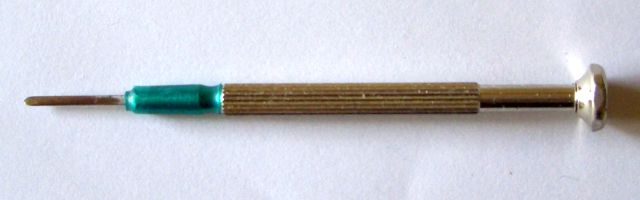

サーボコネクターなど、小型のコネクターからコンタクトピンを外すときなどに使っています。

元々は、精密ドライバーのマイナスで直径1mm位のものです。

先端にかけて薄く削ってテーパー状にしています。

様々な場面で活躍しています。

コネクターハウジングのロックされている部分(コンタクトピンが引っかかっている部分)に挿入し、リード線を引っ張ります。

ブログ「リリーの日記 New」のカテゴリ「工具・測定器」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のカテゴリはモーター・ESC・バッテリーです。

次のカテゴリは潜水艦です。