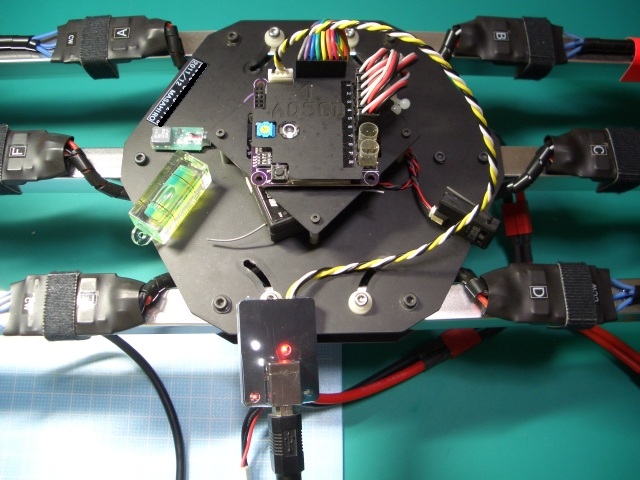

ヘキサコプター

| モーター | 450S 1000KV | |

| ESC | 18A | |

| プロペラ | 10x4.5 | |

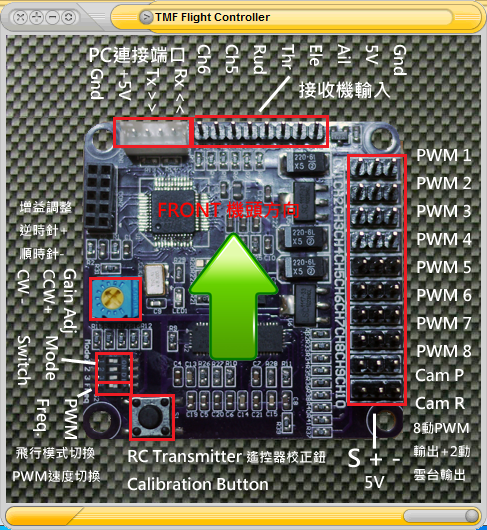

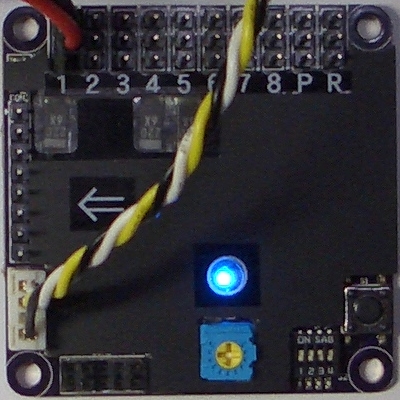

| コントローラー | TMF Pro | |

| バッテリー | Li-Po 3S 4200mAh |

折りたたむとコンパクトになります。

動画です。

| モーター | 450S 1000KV | |

| ESC | 18A | |

| プロペラ | 10x4.5 | |

| コントローラー | TMF Pro | |

| バッテリー | Li-Po 3S 4200mAh |

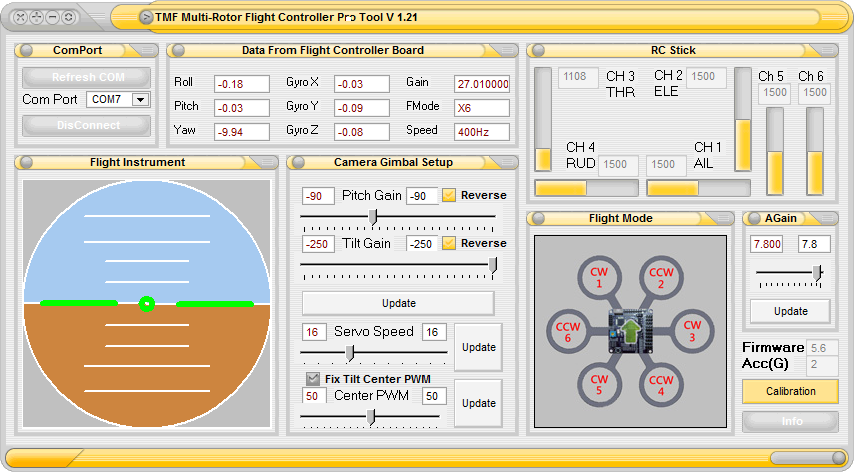

マルチコプターのコントローラーを交換しました。

TMF AQ50PRO ⇒ TMF New AQ50D

以前から気になっていたドリフト。Newタイプの売り文句に「ドリフトを改善」と書かれていたので購入しました。

さっそくテストしました。

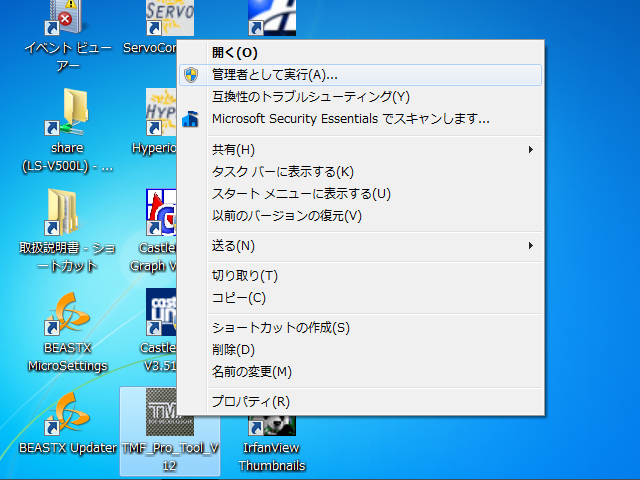

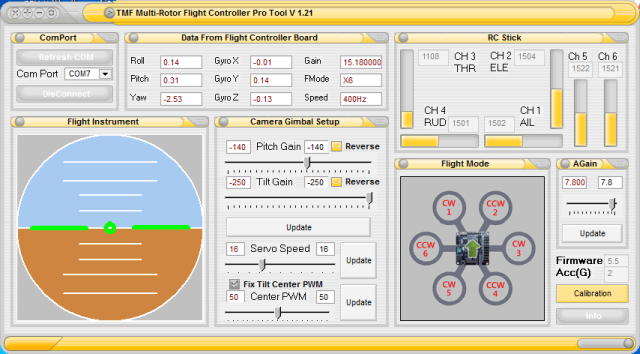

まず、最新版のTMF_Pro_Tool_V??.exeをダウンロードします。

TMFのサイト

http://sjprs.myweb.hinet.net/tmf.htm

圧縮されていない、インストーラーでもない、実行ファイルです。

デスクトップあたりに、この実行ファイルを置きます。 または、実行ファイルを他の場所に置き、ショートカットをデスクトップに作ります。

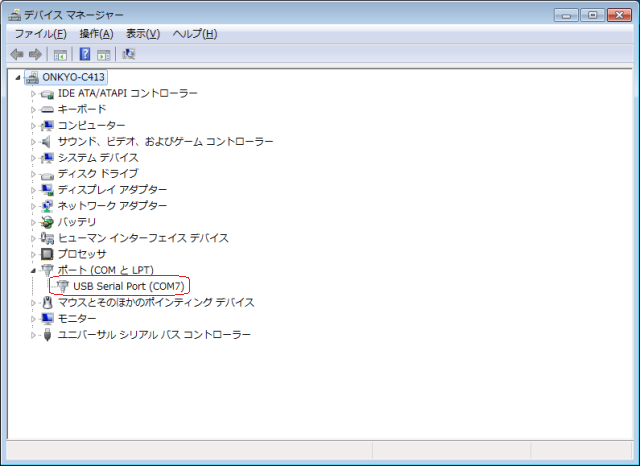

TMF専用USBインターフェイスを接続し、マルチコプター(AQ50D)の電源をONします。

デバイスマネージャーで確認します。

TMF_Pro_Tool_V12を実行します。 右クリックし、「管理者として実行」を選択します。

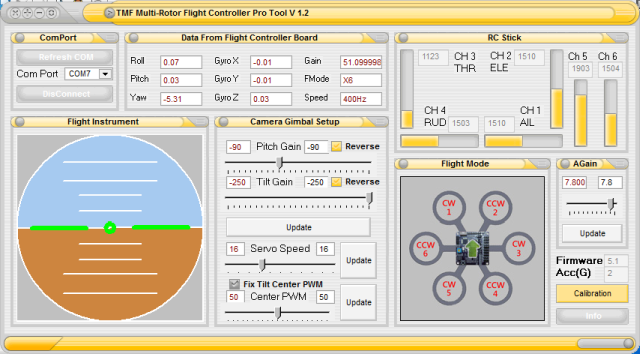

Connectボタンをクリックする。

Caribrationボタンをクリックする。 その後、20分ほどセンサーの様子をみました。

なんと、Newタイプでは、まったくドリフトがありません。

旧タイプでは、数秒間見ているだけでもドリフトが確認されました。 実際に飛行させても、頻繁にキャリブレーションをしないといけませんでした。

これは、期待できます。さっそく明日にでもテスト飛行したいと思います。

私の場合はHex copter(モーター6機、内フロント2機)なので、Mode Switchは次のように設定しています。

1 2 3 4

OFF OFF ON OFF

(プロポでの設定・操作方法)

・プロポのニュートラル位置をAQ50Dに記憶させる。 (この操作は一度行えばよい。)

1) エルロン、エレベーター、ラダースティックを中央に、スロットルスティックを最下にする。

2) Calibration Buttonを押す。LEDが消灯し、再度点灯するまでの間、押したままにする。

・水平位置を記憶させる。

1) スロットルスティックを最上にする。

2) ラダースティックを左いっぱいに倒す。

LEDが消灯し、再度点灯するまでの間、倒したままにする。

3) スロットルを最下にする。

・モーターの始動

ラダースティックを右いっぱいに倒す。

・モーターの停止

ラダースティックを左いっぱいに倒す。

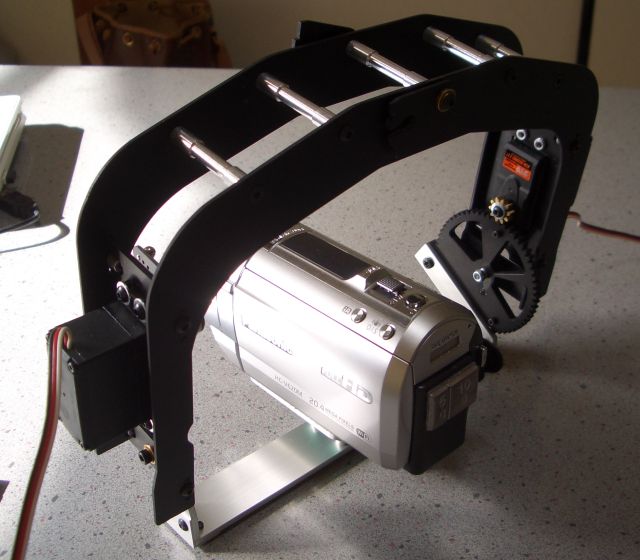

HEX Copter S-606にカメラマウントS-500を装備しました。

コントローラーはTMF AQ50Dです。

TMF Toolで、設定しました。

Tilt Gainは、サーボホーンを大き目にしたら設定範囲に入りました。

Pitch Gainは、十分ですが、プロポ側で水平から垂直まで動かすには改造が必要のようです。

現在水平~下45度くらいの範囲です。

設定画面にはReverseがあるのですが、チェックを入れても反映されません。AQ50Dがサポート

していないようです。そのため、リンケージのやり直しをしました。

機体が前後左右に傾いても、カメラアングルが一定するように制御されます。

撮影テストを行いました。

空撮に使用しているビデオカメラ(JVC Everio GZ-HM450-S)の静止画シャッターとズームを手元のプロポで制御できるようにしました。

今までは動画のみで、ズームは固定でした。

これで、ズームアップした静止画も撮れます。(撮れるはず)

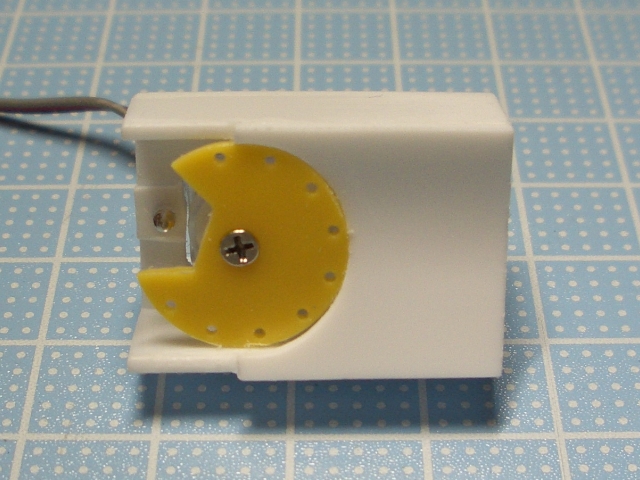

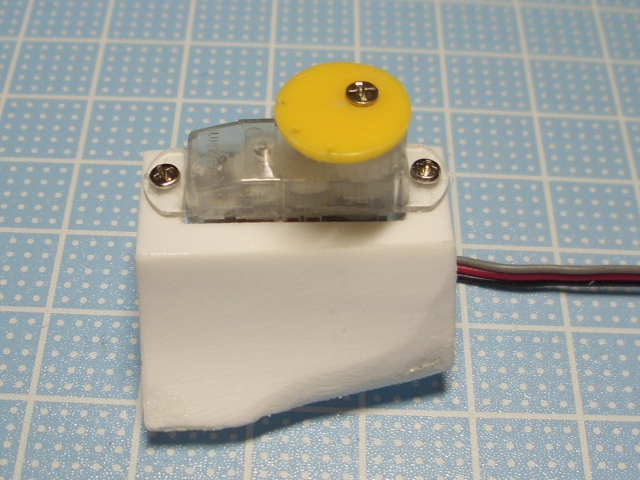

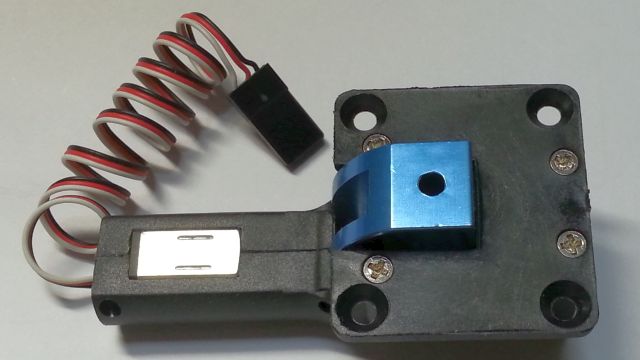

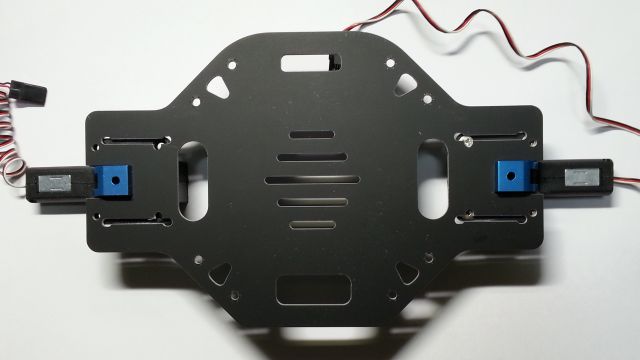

各部の写真

使用したサーボはROBIN RB-S035 3.5g デジタル 2個です。

ズーム制御には、少しトルクが不足ぎみでしたが、これで実験してみます。

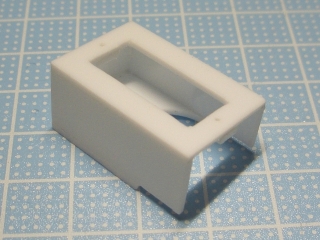

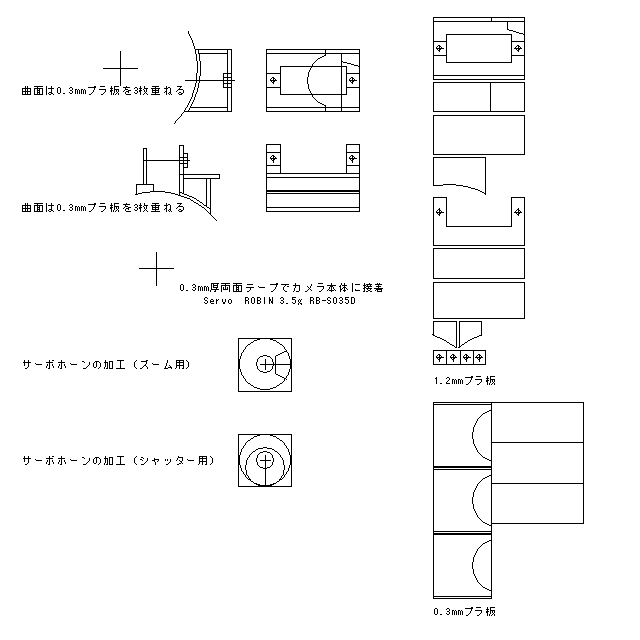

プラスチックパーツの図面(専用サーボマウント)

![]() sutter&zoom_controller_everio_drawing.pdfファイルをダウンロード

sutter&zoom_controller_everio_drawing.pdfファイルをダウンロード

![]() sutter&zoom_controller_everio_drawing.jwwファイルをダウンロード

sutter&zoom_controller_everio_drawing.jwwファイルをダウンロード

空撮用に、シャッターとズームをプロポで操作するようにしました。(過去記事を参照)

サーボマウントを作り直しました。 削って調整していましたが、最後は図面を修正し、プラ板から再度作り直しました。

過去記事の図面は修正済みのものです。ただし、ビデオカメラJVC Everio専用です。

動作の様子

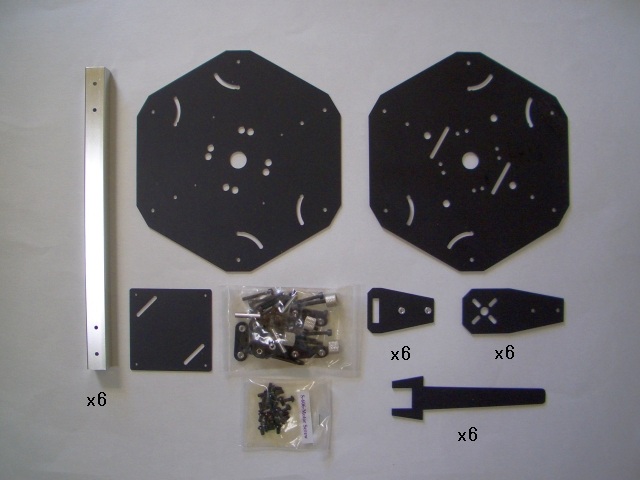

HEXコプターのフレームを2種類購入しました。

◆ STO製 S-606フレームセット 4,599円

これは以前から使っています。 折りたたみ式で便利です。

板はグラスファイバー、アームはアルミで出来ています。

スパンは600mmです。

重量は455gです。

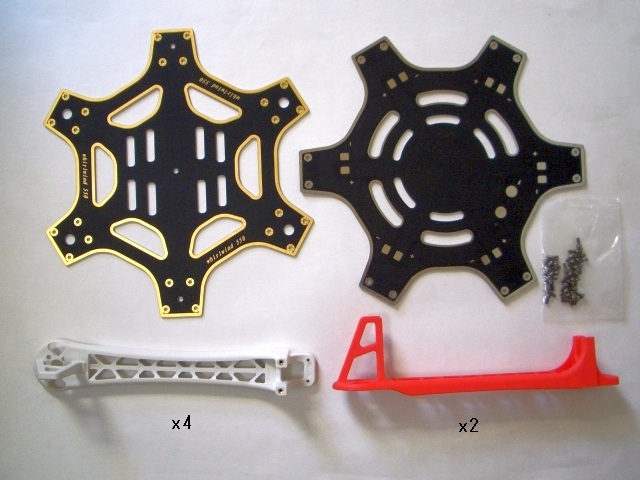

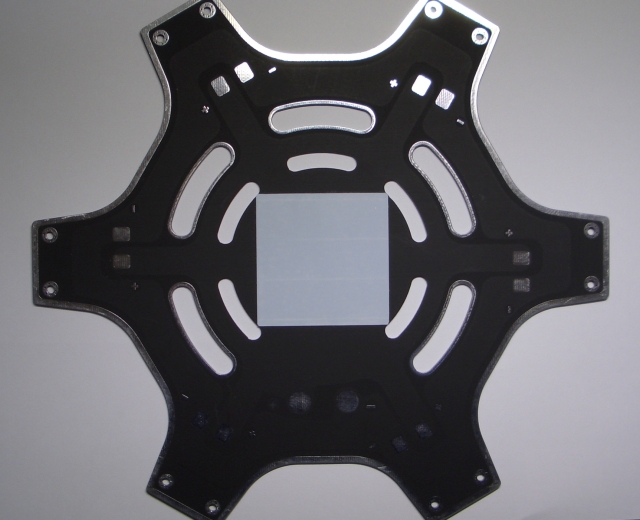

◆ TAROT製 FY550フレームセット TL2778 3,226円

安かったので、購入してみました。

スパンは550mmです。

見た目は豪華です。 板はガラスエポキシのプリント基板になっています。

上側の板は金メッキされています。 また下側の板は、電源ラインがプリント配線されています。

6分岐配線を作らなくて済みます。

アームは樹脂製で、ナットが埋め込まれています。 剛性はありそうです。

下側板のプリント配線の面積が広い(板のほとんど)ので、受信機のアンテナは、フレームの外に出した方がよさそうです。

重量は453gで、S-606とほぼ同じです。

◆ 今後の予定

現在、空撮用に使っているS-606のESC(18A)とモーターをTAROTのFY550に移植し、

S-606に新しく購入したESC(30A)とモーターを取り付けるつもりです。

FY550は、普通に飛ばして楽しみたいと思っています。

コントローラーはTMFのAQ50(旧製品)にアドオンセンサーを取り付ける予定です。

TMF製AQ50のドリフトを調べました。

メーカーによれば、

AQ50PROが改良されてAQ50Dとして発売された。

また、AQ50PROにアドオンセンサーを外付けすることによりAQ50Dの性能が得られる。

私は、AQ50PRO、AQ50D、DSセンサー、の順に購入しました。

室温29℃、湿度60%

電源ON後30秒待ってキャリブレーションを行い、その後10分間ドリフトを観察しました。

◆ AQ50PRO

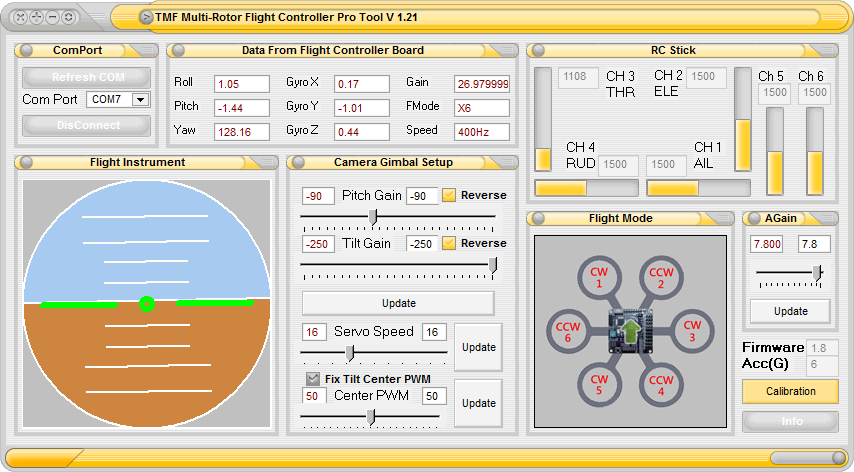

● AQ50PRO ファームウェア Ver.1.8(6G)

電源ON直後のドリフトが大きい。(キャリブレーションを行う前)

10分経過後の状態

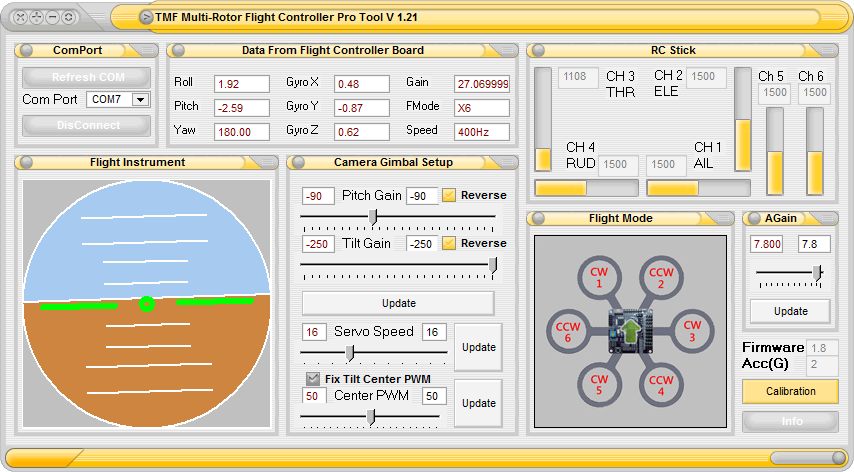

● AQ50PRO ファームウェア Ver.1.8(2G)

電源ON直後のドリフトが大きい。(キャリブレーションを行う前)

10分経過後の状態

◆ AQ50D

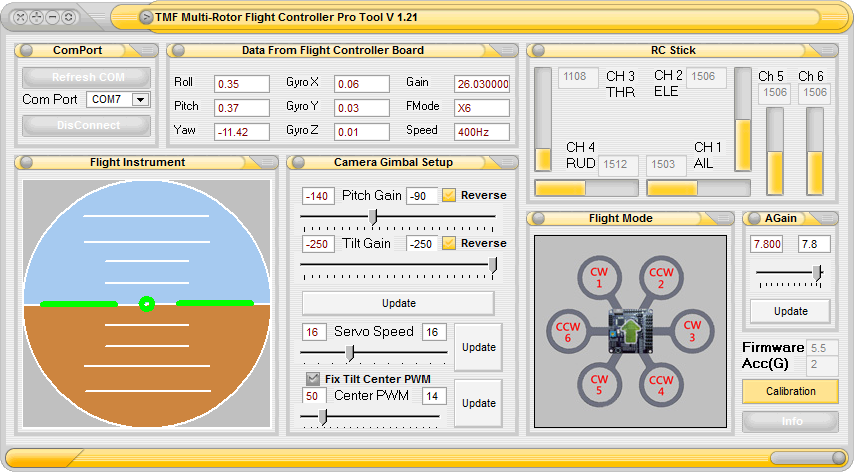

● AQ50D ファームウェア Ver.5.5(2G)

電源ON直後のドリフトがほとんど無い。

10分経過後の状態

◆ AQ50PRO + DSセンサー

● AQ50PRO + DSセンサー ファームウェア Ver.5.6(2G)

電源ON直後のドリフトがほとんど無い。

10分経過後の状態

◆ 感想

旧モデルAQ50PROでは、ドリフトが大きい。これは、実際にフライトしていても感じていました。頻繁にキャリブレーションを行っていました。

新モデルAQ50DやAQ50PROにDSセンサーを付けた場合は、どちらもドリフトは非常に少ない。

実際、一度キャリブレーションを行えば、毎回行う必要が無いです。

AQ50DとAQ50PRO+DSセンサーを比較した場合、ほとんど優劣の差はないです。

ただ、DSセンサーはch7とch8を占有しますので、OCTコプターに対応しなくなります。

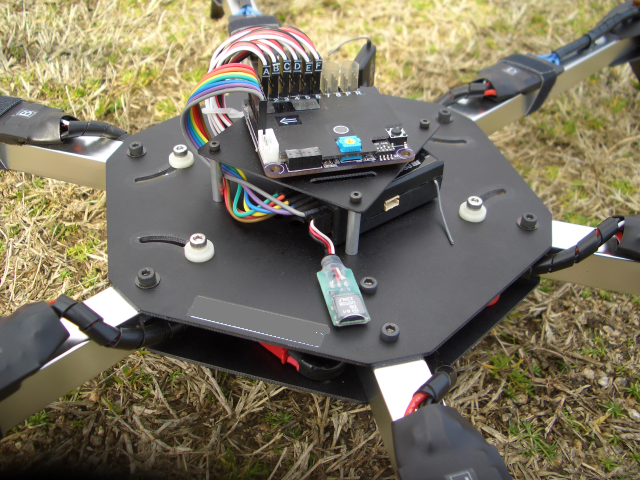

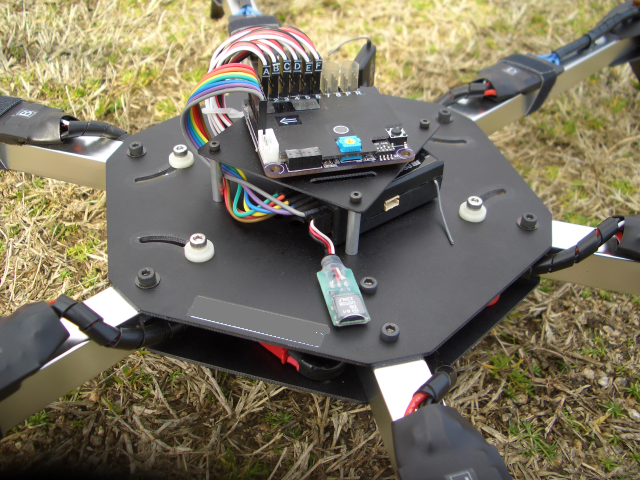

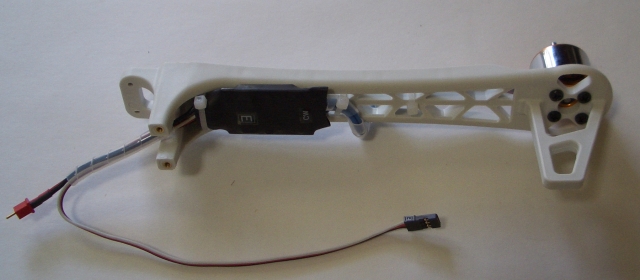

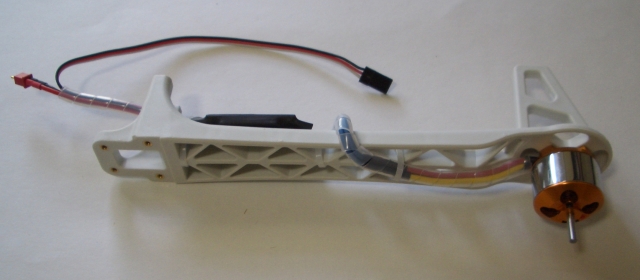

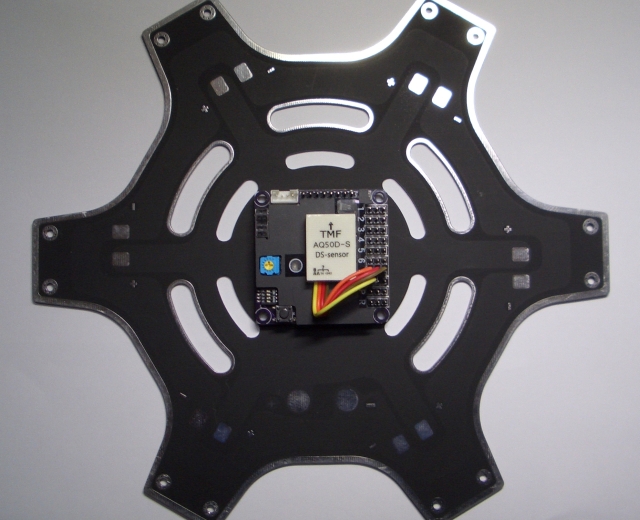

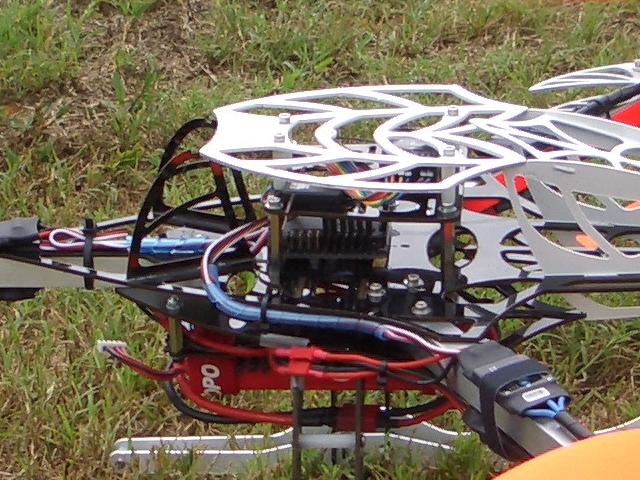

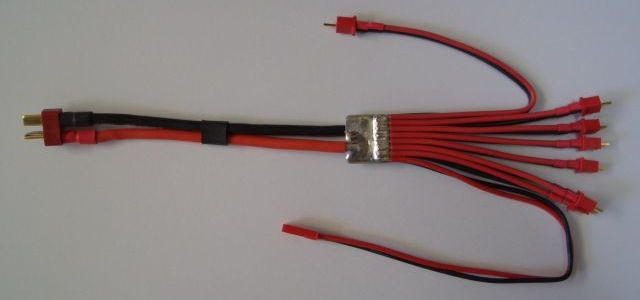

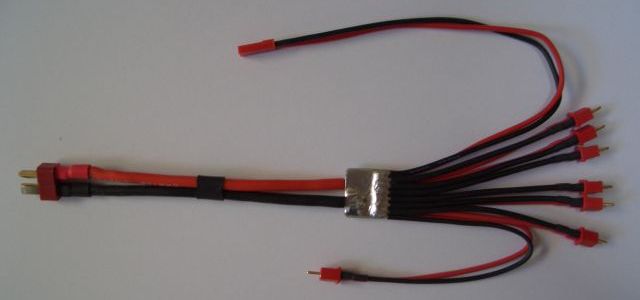

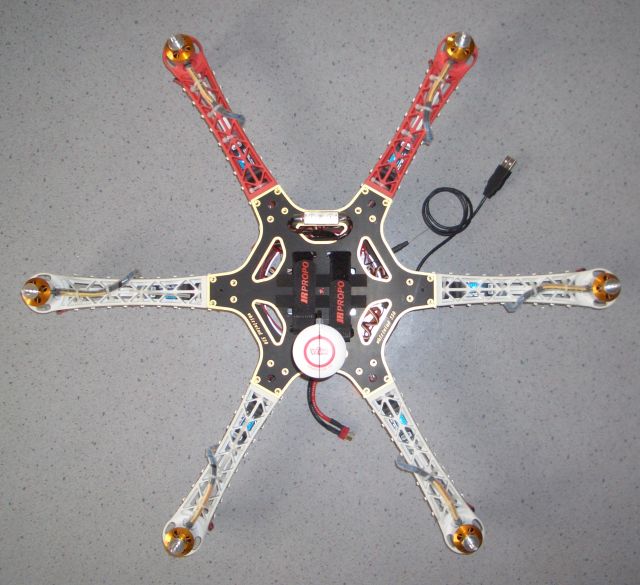

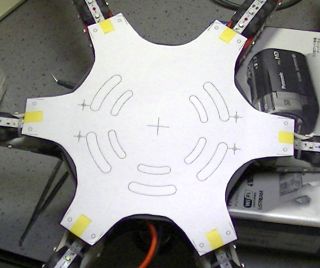

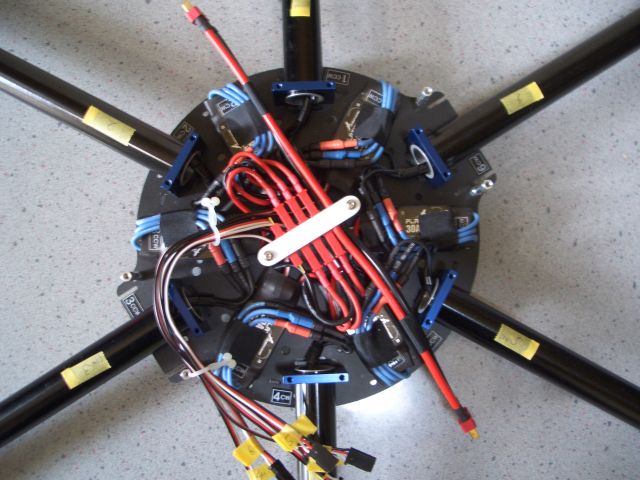

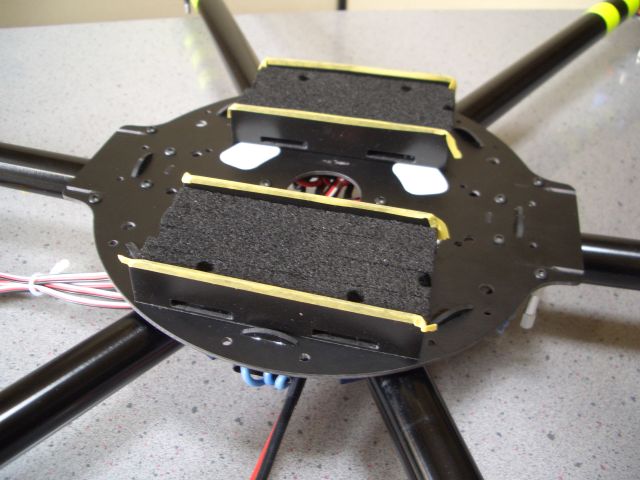

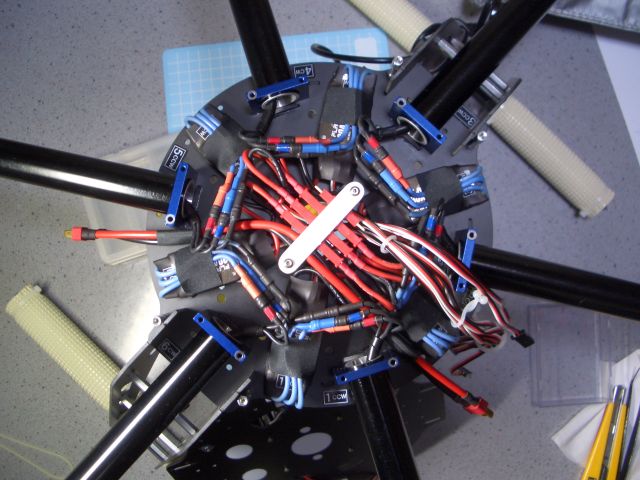

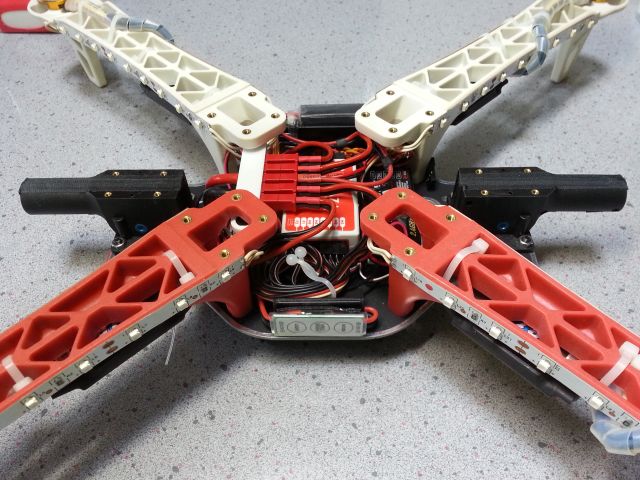

以前に掲載したTAROT製Whirlwind550フレームを使ってHEXコプターを製作しました。

アームはプラスチック製で、白4本、赤2本が入っていたので、Hexa 6X仕様としました。

モーターは450S(2212 1000KV)、ESCはFlyFun18Aです。

ESCの電源側は、Deans マイクロプラグで脱着としました。ESCとモーターとはハンダ付けしました。

下フレームは、電源分配のためのプリント配線があるので、

コントローラー基板を取り付ける部分に絶縁のためのプラスチック板(50x50x0.3mm)を貼り付けました。

コントローラーはTMF AQ50D-S(AQ50+アドオンセンサー)です。

受信機はHITEC MINIMA6Tです。

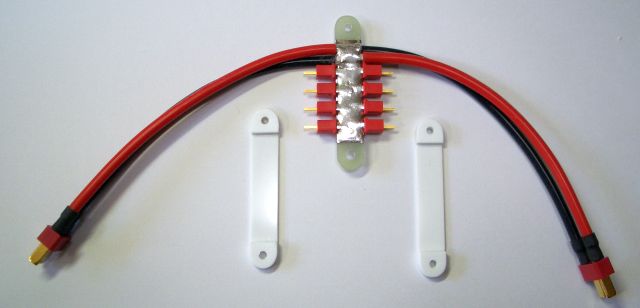

バッテリー側はDeans Tコネクタ、12AWGケーブル100mm、ESC側はDeans マイクロプラグを使用しました。

プリント配線は、メーカーが指定する(+)と(-)とを逆に使いました。

理由は、

コントローラー基板の下が(-)になるようにしました。回路全体は(-)コモンなので。

メーカー指定通りだと、コントローラー基板の下にバッテリー(+)がきます。

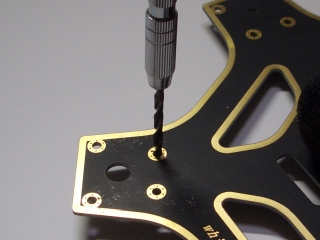

アームを取り付ける穴が小さすぎてボルトが穴に入りません。

3.2mmのキリで大きくしました。これで、ジャストフィット。

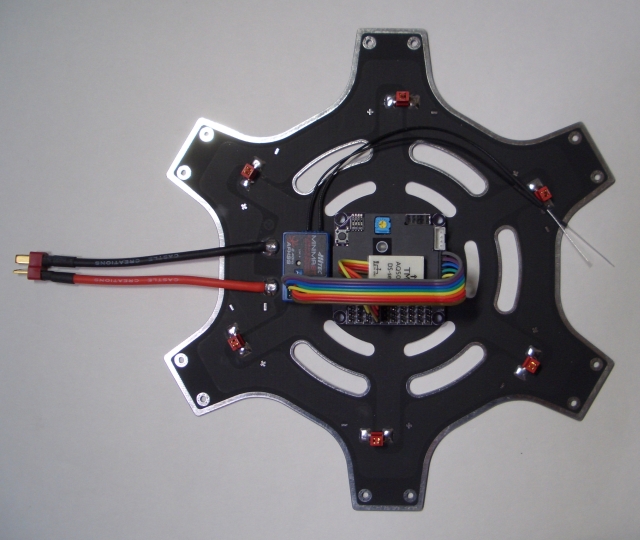

アームを下フレームに取り付けたところ。

プリント配線のおかげで、配線がとてもスッキリしました。

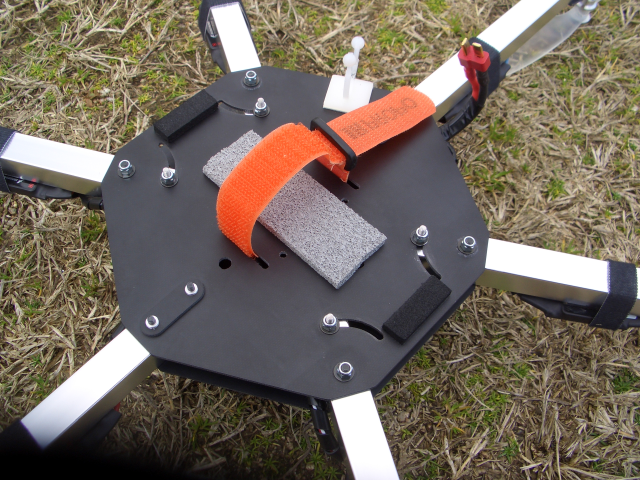

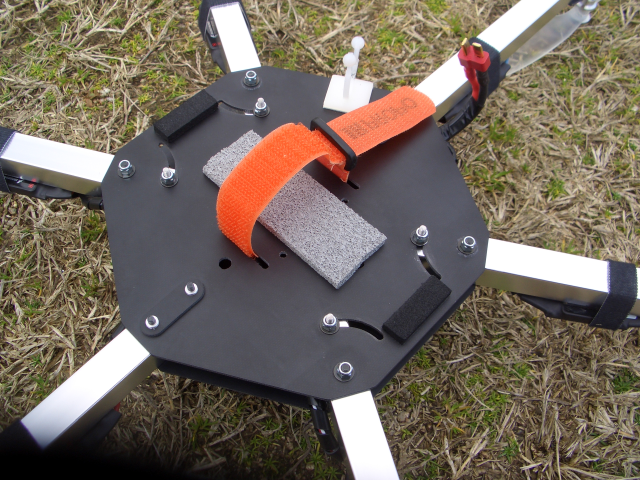

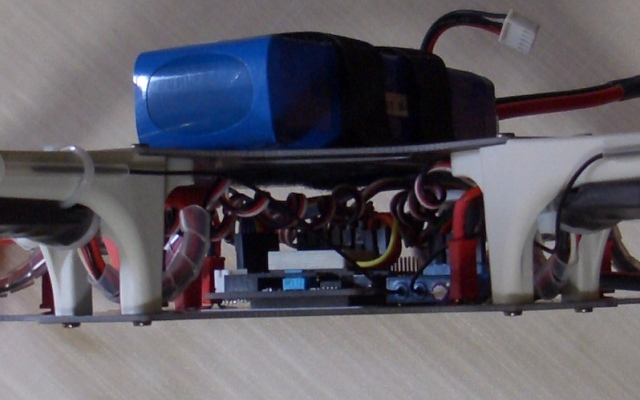

上フレームを取り付け、バッテリーをとりつけたところ

バッテリーの下には、防水すきまテープを貼り付けています。このすきまテープはスポンジではなく、発泡ラバー(特殊発泡体)で、滑り止め効果があります。

上下のフレーム間隔は37mmです。コントローラーや受信機の押しボタン操作、LEDの確認、I/F用コネクタの脱着は側面から行えます。

しかし、ゲインVRの調整には短いマイナスドライバーを作る必要があります。

〔スペック〕

スパン: 550mm (対角のモーター間)

全高: 110mm

全備重量: 1,428g(バッテリー、プロペラ、プロペラアダプターを含む)

モーター: 450S(2212 1000KV) x6

ESC: FlyFun 18A x6

プロペラ: APC 10x3.8SF x3 APC 10x3.8SFP(逆ピッチ) x3

バッテリー: 11.1V 4200mAh 35C

受信機: HITEC MINIMA6T

コントローラー(ジャイロ): TMF AQ50D-S ファームウェアVer.5.6

(ただいま更新中)

マルチコプターのオートパイロット装置を検討中です。

一番必要と感じるのは、GPSによる定位置でのホバリング機能です。

それと。ゴーホーム。

今、一番候補に挙げているのが、Zero UAV製 YS-X6 Auto Pilot です。

DJI製品は、以前から業務用として信頼性は高いです。

しかしながら、このような技術は日々進歩します。高性能・多機能なものが開発されます。

Infinityの商品紹介ページ

http://www.infinity-hobby-jp.com/product_info.php?cPath=237_240&products_id=8481

Zero UAV社のページ

TMF AQ50D(マルチコプター用コントローラ) の操作方法

簡易的な説明

● RC装置のニュートラル位置を記憶させる。

1. 送受信機・コントローラの電源をONします。

2. LEDが点灯するまで待ちます。(電源ONから約3秒後)

3. エルロン、エレベーターおよびラダースティックをニュートラル位置に、スロットルを最Low位置にします。

4. ボタンを押します。LEDが消灯しますので、ボタンを押したまま保持します。

5. 約5秒後に、再びLEDが点灯します。点灯したらボタンを離します。

(完了)

この操作は、初めて送受信機を接続する場合と、送受信機を交換した場合のみ必要です。

● 水平位置をコントローラに記憶させます。

1. 機体を水平にします。 小型の水準器などがあれば便利です。

2. 送受信機・コントローラの電源をONします。

3. LEDが点灯するまで待ちます。(電源ONから約3秒後)

4. スロットルスティックを最Hi位置にします。

5. ラダースティックを左いっぱいに倒します。LEDが消灯しますので、スティックを保持します。

6. 約6秒後に、再びLEDが点灯します。点灯したらスティックをラダースティックをニュートラル位置に戻します。

7. スロットルスティックを最Low位置にします。

(完了)

やり直す場合は、一旦スロットルスティックを最Low位置にし、手順4以降を行います。

この操作は、新モデル(AQ50D)になってからドリフトが極めて少なくなり、しばしば行う必要が無くなりました。

● 飛行開始(アイドルモードに入れます)

スロットルスティックを最Low位置にし、ラダースティックを右に倒します。

モーターが回転を始めたら、スティックをニュートラル位置に戻します。

スロットルスティックが最Low位置でない限り、ラダースティックはラダーとして機能します。

● 飛行終了(モーターを停止します)

スロットルスティックを最Low位置にし、ラダースティックを左に倒します。

モーターが回転を停止したら、スティックをニュートラル位置に戻します。

● ゲイン調整

基板についているVRで調整します。

時計方向(右回り)で低く、反時計方向(左回り)で高くなります。

通常の感覚と逆なので要注意!!

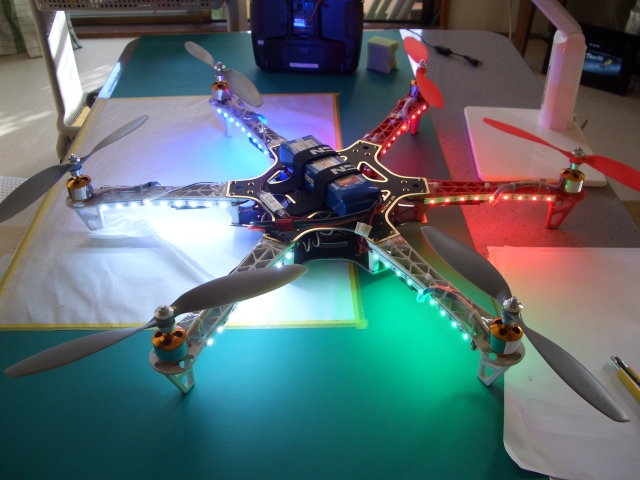

マルチコプターにLEDリボンで電飾しました。

Infinity-Hobbyより購入しました。 赤色、黄色、緑色、青色、白色の5色あります。

初期の長さは1mですが、50mm単位で切断することができます。

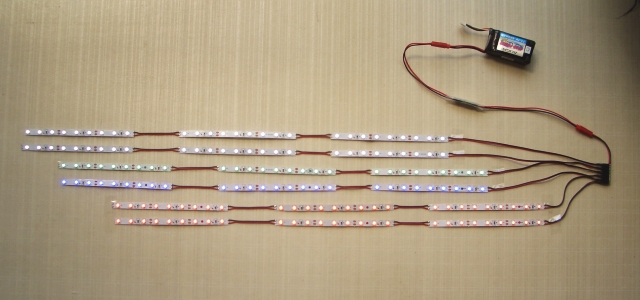

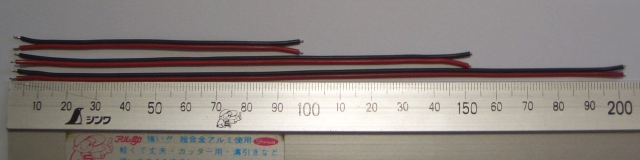

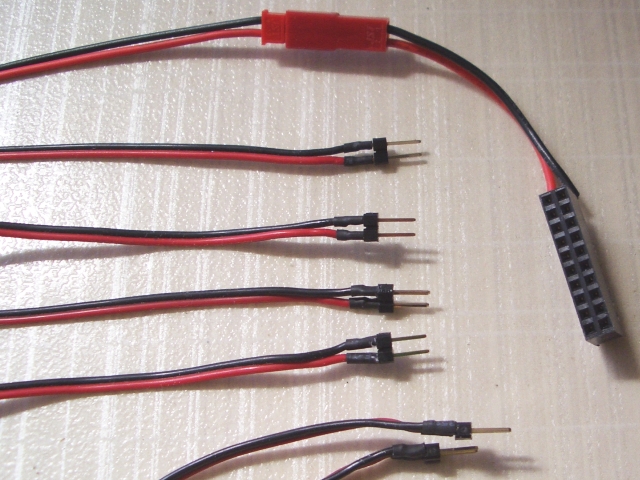

左面、右面、底面で折り返すため切り離し、電線で接続しています。

電線の長さ(TAROT FY550の場合でフレーム前部で集中させた場合)

電源 - ユニット間 ×2組

ユニット - ユニット間 ×6組

メンテナンスを考え、各アーム毎に取り外しできるよう、コネクタ接続にしました。

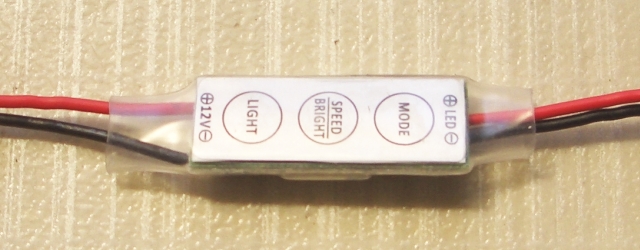

同時に購入したLEDコントローラーです。

このコントローラーを使うとLEDを点滅させることができます。

「LIGHT」を押すと常時点灯します。この状態で「SPEED/BRIGHT」を押すと8段階で明るさが調整できます。

「MODE」を押すと点滅します。さらに「MODE」を押すと点滅パターンが変ります。

点灯時間 < 消灯時間

点灯時間 = 消灯時間

点灯時間 > 消灯時間

などです。

また、点滅モードで「SPEED/BRIGHT」を押すと点滅の速さが調整できます。

【ビデオ】 コントローラーを操作したときの様子です。

この動画では、

「LIGHT」を押し、「SPEED/BRIGHT」を押したとき、高速で点滅しているように見えますが、これはスイッチングモードで明るさを変えているためです。 肉眼では、滑らかに明るさが変化しているように見えます。

常時点灯の場合はコントローラーは不要です。

このLEDリボンは12V仕様なので、Li-Po 3セルに直接接続できます。

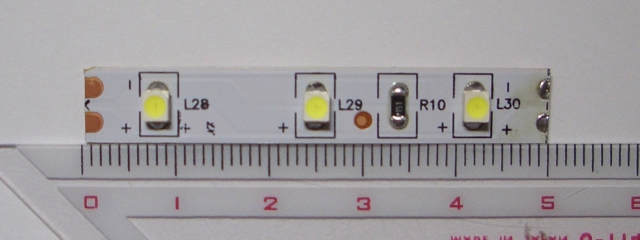

このLEDリボンは、50mm単位で、切断することができます。また、半田しろがあるので、再接続も可能です。

1つの単位(ユニット)にはLED3個と抵抗1個が直列接続されています。

抵抗値は

赤色、黄色 が 330Ω

緑色、青色、白色 が 150Ω

でした。

電圧12Vにおける1ユニットあたりの電流値は

赤色が 17.9mA

黄色が 17.3mA

緑色が 15.9mA

青色が 16.5mA

白色が 18.4mA

でした。 温度によって電流値はプラスの変化をしますので、あくまでも目安です。

【ビデオ】 LED電飾したマルチコプターのフライト

MY氏のY6マルチコプター「JETFUN SCORPION-Y650」です。

コントローラー TMF AQ50D

モーター 450S(1000KV) x6

ESC HobbyWing FlyFun 18A x6

プロペラ APC 10x4.7SF x3 APC 10x4.7SFP x3

バッテリー 11.1V 3700mAh 35C

アームはアルミ角パイプ、その他は柔軟性のあるプラスチックでできています。

フレーム色は黒でしたが、視認性を向上させるために白色で塗装しています。

前4枚のプロペラはオレンジに塗装しています。これも、視認性を向上させるためです。

APCのプロペラはグレーです。

灰色や黒などの濃い色の上に、オレンジや蛍光レッドなどの淡い色を塗る場合は、下地に白色を塗装します。

フライトしてみて

ラダーの効きが悪いです。 特に右舵は効きが悪く、強風時は、まったく効かない状態です。

考えられる要因は

マルチコプターのラダー(ヨー軸)回転は、プロペラの反動トルクのみで行っています。

このY6機体の場合、上側の3つがCW(時計回り、右回り)で、下側の3つがCCW(反時計回り、

左回り)です。

つまり、右ラダーの効きが悪いということは、CCW(反時計回り、左回り)である、下側の3つの反動トルクが弱いということになります。

上下のプロペラは下向きに風を起こしています。

上側のプロペラで起こした風は下側のプロペラを回転させる働きをします。

ゆまり、下側のモーターは上側のモーターに助けられているわけです。

したがって、左回りである下側の3つの反動トルクが弱くなり、右回転が弱くなる。

と、推理しました。

NAZAを搭載しての、初めての空撮です。

GPSで位置は安定しており、IOCを使うと撮影がとても楽です。

高度が高くなっても、ゴーホーム機能で戻ってくるので、安心です。

(問題点)

・降下する時に機体が揺れる。 ⇒ もう少し調整してみます。

・飛行時間が短い。 ⇒ バッテリー容量を大きくします。

カメラ JVC Everio

安かったので買いました。

メモリは2GBしかないけど、長時間撮影しないので、十分使えます。

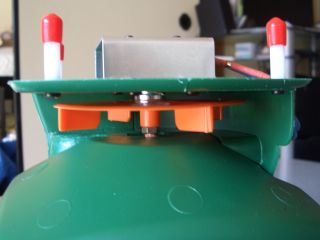

MYさんが、マルチローターフレームFY550に、手作りキャノピーを付けました。

黄色(塗装)バージョン

LED電飾バージョン

写真ではわかりにくいのですが、キャノピーに黄色のLEDリボンを貼っています。

写真でお判りの通り、ベースは日清焼きそばUFOのトレイです。

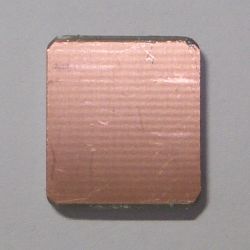

マルチコプターS606用に電源分配器を製作しました。

以前作ったものは、複数の電線をスズメッキ線で縛り、半田付けしたもので、接続部分がモッコリしていました。

今回は、プリント基板を使ってスリムにしました。

使用したのは、1.6mm厚の両面ガラスエポキシ基板です。

電線を並べてみて、適切な大きさにカットし、両側面の端1mmほど、銅箔を取り去ります。

これは、絶縁のための収縮チューブが破れたときの、ショート防止です。

製作過程です。

完成した写真です。

S606フレームに収めたところです。

昨年の12月頃から使用している空撮システムです。

カメラはJVC製GZ-EX250を使用しています。動画はフルハイビジョンですが、静止画の解像度が動画と同じ1920x1080なのが残念です。

購入した理由は、2万円台と安価で、Wi-Fi経由で、EveroSyncというアプリを使って、モニターしながら、操作できる点です。

(マルチコプター部)

フレーム: STO製 S-606

モーター: 450S 1000KV x6

ESC: FlyFun 30A x6

バッテリー: Kypom 3S 3700mAh 35C x2

プロペラアダプター: Hyperion HP-ADAP-32L

プロペラ: APC 10x4.7

コントローラー: DJI NAZA + GPSコンパス

カメラジンバル: STO製 ピッチ・ロール制御

カメラ: JVC製GZ-EX250 「お出かけモード」で使用

ルーター: PLANAEX MZK-MF300D APモードで使用

(地上操作部)

Wi-Fi中継器: PLANAEX MZK-EX300D

操作アプリ: Everio Sync (iOS用とAndroid用とがあります)

端末: iPad2 または GALXY SⅢα を使っています。

Wi-Fi経由でモニターできます。デジタルのためタイムラグがありますが、なんとか操作できます。

手元で、録画の開始・停止、ズーム操作ができます。また、スナップショットで静止画が撮影できます。

空撮テストをしたときの動画です。

上昇時は安定していますが、急降下させると揺れます。最後は、オートランディングです。

Youtube画像では、ギクシャクした画像になっていますが、元データ(AVCHD形式)では、なめらかです。自動車などの動きを見てもらえば違いが判ると思います。Youtubeでの補正はしておりません。

空撮カメラのモニターと操作を行うためのスマホを送信機に取り付けることにしました。

今までは、iPad2をテーブルに置き、操作しておりました。

可動性を考えると、スマホの方がいいかな、と思います。

電話がかかってきたとき、どうするの?・・・ とりあえず「ブロックモード」にし、撮影後、コールバックする。

SEIWA製スマートホルダースタンド W727(商品コード:4905339107276)をカーショップで購入し、それを改造しました。

私が使っているスマホは、GALAXY S Ⅲα で、他のスマホと比べサイズが大きく、適合する商品が限られました。

また、容易に取り取り出せるタイプより、ガッチリ固定できるタイプの方が、今回の用途に適しています。

まず、車内に取り付ける部分(両面テープ付)を取り外します。ピンを抜くと外れます。中にはスプリングが入っていました。

リューターとヤスリを使い、次のように加工しました。

完成した写真です。

送信機のフックアダプターにM3x12ボルトで取り付けました。ナットは10φx10の大きなものを使いました。

明日から強風となると聞き、2013年4月5日に撮影しました。

少し風が強い中、どうにか撮影できました。

機体: S-606 NAZA+GPS

カメラ: JVC GZ-EX250-S

編集ソフト: Corel VideoStudio Pro X4

高画質でご覧になりたい方は、以下からダウンロードしてください。

CODEC MPEG2-TS

映像: 1920x1080, 8bit, AVC/H.264, 29.97fps, 1.8Mbps

音声: Dolby AC-3, 48kHz, 2ch(2/0 L+R), 384kbps

吉備路を撮影しました。空撮機材は同じです。

風とズームアップ撮影のため、かなり揺れています。

気分が悪くなるかもしれません。お許しください。

カメラを下向きにすると、モーターの振動を受けているみたいです。

ジンバル制御も遅れているようです。

2013-04-08 種松山 やや強風

カメラ取付部をシリコンダンパーで浮かしてみようと考えています。

ジンバル制御を再調整。 ピッチ制御用サーボがトルク不足のようです。

まぁ、趣味ですから、あまりお金をかけない範囲で、いろいろ試行錯誤していきたいと思っています。

TAROT ZYX-GS ジンバル制御用ジャイロ が届きました。

マニュアル(英文)と設定用ソフトウェアをダウンロードしました。

マニュアルを読んだところ、すごく機能がるので驚きました。

NAZAに組み込まれているジンバル制御はイマイチなので、これを使ってみようと思います。

TAROT ZYX-GSは、センサーユニットと制御ユニットが分離しています。

センサーユニット 8g

制御ユニット 17g

いずれも、金属ケースで、見た目は高級品です。

3軸MEMSジャイロと加速度センサー内蔵を内蔵しています。

フタバのS-Bus、JRのエクストラアンテナ(サテライトレシーバー)に対応しています。

(将来的に)TAROTモータ駆動ジンバルに対応するようです。

リフレッシュレートは800Hzまで対応。(960μs、760μsのナローバンドの場合)

ロックモードとフォローモードをサポート。

3軸安定。パン、チルト、ロール安定。

TAROT ZYX-GS(ジンバル安定化システム)のユーザーマニュアル(日本語取扱説明書)が完成しました。

ファームウェアv.1.1に対応しています。

これは、2013/05/05改訂版です。

今後、実際に使ってみて、分かったことを追記していきたいと考えています。

NAZA-M Lite が発売されました。

説明書を見た限り、

NAZA-M V1 (ファームウェアv2.02)と同等な機能・性能を持っています。

「NAZA-Mの簡易版として、高い信頼性と安定性を継承します。」と書かれています。

現時点での差は、8ローターに未対応、Bluetoothなどの新機能に未対応です。

今後の拡張性については?ですが、現時点での私のニーズに対応しているので、1個購入してみようと考えています。

円安と送料を考慮すると、海外のショップで買うメリットがなくなってきました。

そんな訳で、今回はAIRSTAGEさんから購入しました。

外箱はNAZA-Mと同じで、「LITE」というラベルが貼られています。

内容物です。NAZA-Mとまったく同じです。

本体(MC)に貼られている赤いラベルの印刷には「LITE」と明記されており、文字の下に取付方向を意味する▲マークが記されています。

本体(MC)を取り付けるための両面テープは、(MicroBeast純正のように)中央がくり抜かれたドーナツ状になっています。

私の想像です。

分解していませんが、ハードウェアは、従来のNAZA-Mと同じだったりして・・・・・。

ただ、内部のマスクROMに書き込まれているファームウェアが異なるだけかも・・・・・。

マスクROMには、ブートローダー、USB通信などの基本プログラムが書かれていると思います。

この時点で、NAZA-M V2のファームウェアが使えないように細工を施しているのかもしれません。

NAZA-M V2の拡張機能が使いたかったら、もう少しお金を払いなさい! ってことかな。

GPSコンパスモジュール単体で買うと17,000円位、 NAZA-M Lite は23,000円位で、差額は約6,000円。(電源+インターフェイス)ユニット単体で5,000円位。

個別に買うと、かなり高額になりますね。

セットで購入し、個々に分けてオークションに出品する人をよく見かけます。

「この部品だけがほしい」という人もおられるので、お互い助け合いですね。

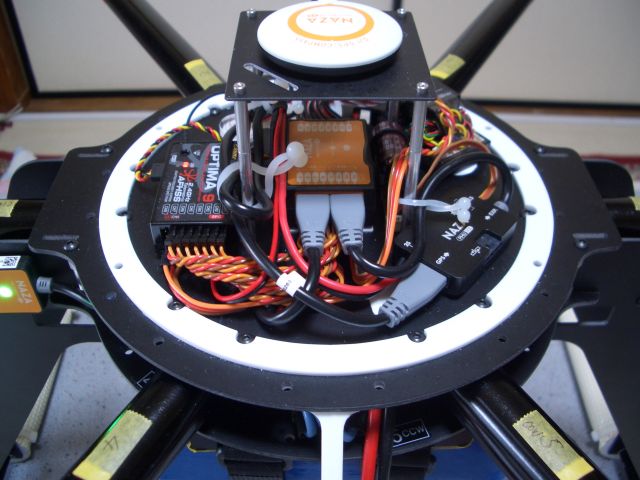

以前に製作していたFY550フレーム機体にNAZA-M Lite を搭載しました。

以前、この機体には、コントローラーTMF AQ-50D を搭載していました。

寸 法: 550mm(対角ローター距離) x 150mm(高さ、GPS先端まで)

重 量: 1,230g(本体) + 284g(バッテリー) = 1,514g

フレーム: TAROT FY550

モーター: A2212-13 1000KV x6

ESC : FlyFun 18A x6

プロペラ: APC 10x3.8 x3 10x3.8P x3

コントローラー: NAZA-M Lite

送受信機: AURORA9 OPTIMA6

バッテリー: Li-Po 3S 3700mAh 35C

その他: LEDリボン

GPSコンパスモジュールの取付は、純正マウントを使って「きのこ」のように取り付けました。

将来は、スキッドを取付、バッテリーをフレーム下部に取付たいと考えています。

ついに、ALIGNもマルチローターに参入したようです。

販売時期は不明ですが。。。。

ALIGNのフォーラムで写真が見られます。

http://forum.align.com.tw/forum.php?mod=viewthread&tid=45559

過去記事に記載しました、ビデオカメラHC-V620M の価格が少し下がったので、思い切って買いました。

JVC製GZ-EX250S では、ビデオ撮影時の静止画(スナップショット)が、動画と同じ、1,920 x 1,080 でしか保存できませんでした。

HC-V620M では、4,096 x 2,304です。静止画撮影時では、6,016 x 3,384(16:9) です。

JVC製GZ-EX250Sよりも、手振れ補正機能が優れています。

重量が少し重くなります。

JVC製 GZ-EX250Sは232g、HC-V620Mは320gで、88g重くなります。

Wi-Fiを使ったリモート操作時のモニターのタイムラグ(遅延)が少ないのがうれしいです。

レンズカバーが電源のON/OFFに連動しての開閉します。

スマホ用Panasonic製ビデオカメラ専用アプリ「 Image App 」の画面です。

(縦向き)

(横向き)

JVC製ビデオカメラ専用アプリ「 Everio Sync 2」と比べて、

モニターのタイムラグ(遅延)が少ないのがうれしいです。

機能はは多いです。

・ 接続先設定 アクセスポイントの選択

・ 撮影設定 記録モード、写真記録画素数、動画メディア切換、写真メディア切換、iAのON/OFF 逆行補正のON/OFF

・ リモートビュー設定 自分撮りモードのON/OFF

・ 再生設定 ピクチャジャンプ設定、カメラ受信時の画像サイズ、WEB送信時の画像サイズ、

送信時の位置情報消去のON/OFF、PicMate設定、動画プレイヤーの選択

・ カメラ機能 カメラ電源OFF

フルスクリーンにならない。ほとんど支障はないです。

スナップショットを撮った後の処理の間は、モニターが静止してしまう。少し残念。

電波(接続)が途切れた後、再接続がスムーズです。

アプリがハングアップし、電源を切らないといけない状態になることがあります。今後の改善を期待します。

(撮影素子のCMOSとCCDとを比較すると)

受光感度 CCD ≫ CMOS CCDの方が桁違いに優れているので、暗い所での撮影に適しています。

転送速度 CMOS > CCD CMOSの方が動画に適しています。

消費電力 CCD > CMOS CMOSの方が省電力です。

コスト CCD > CMOS CMOSが低コストです。

(撮影素子の有効画素数について)

近年、画素数が、どんどん増えてきています。

スマートフォンや携帯電話には、低コストのCMOSセンサーが使われています。

Full HDの動画撮影では、計算上、1,920 x 1,080 =2,073,600 、つまり約2メガピクセル以上あれば十分だと思うのですが?確かに、画素数が多いほどきれいです。

しかし、画素数が同じCMOSセンサーでも、一眼レフカメラに比べ、スマートフォンや携帯電話は画質が劣ります。

受光感度の低いCMOSセンサーでは、光を多く取り入れる必要があります。

一眼レフカメラに比べ、スマートフォンや携帯電話はレンズの口径も小さく、また、センサー本体の面積が小さいので、結果、画質が劣るのだと思います。

動画の撮影においても、ビデオカメラよりも一眼レフカメラの方が、きれいに撮影できたりします。

ただし、手振れ補正機能などが付いていない場合は、三脚などでしっかり固定する必要があるでしょう。

これから、HC-V620M にあわせてカメラマウントを加工します。

HEXコプターS-606にNAZA-M Liteを搭載し、初フライトしました。

NAZA-Mと比べて、機能のみならず、性能も落としているのかも!?

とりあえず、動画をご覧ください。

S-606 + NAZA-M Lite + LED

夜間飛行しました。

スマホで撮影しました。

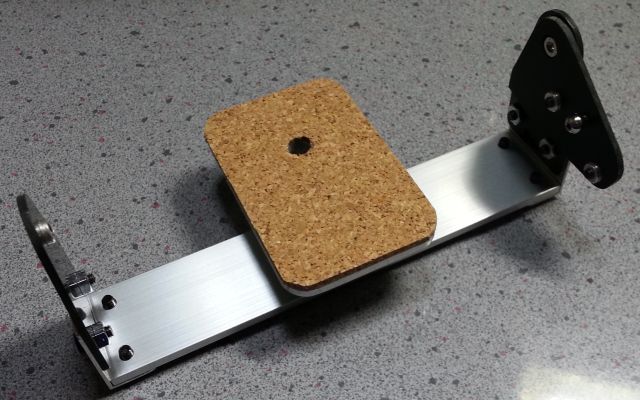

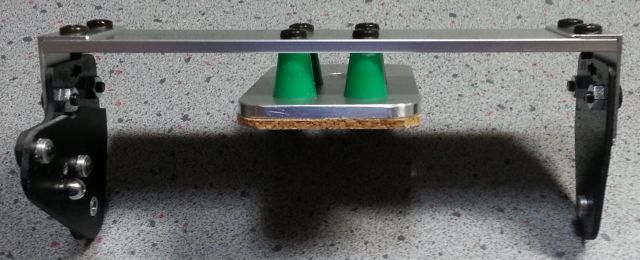

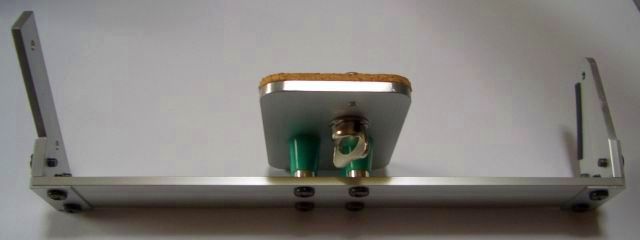

Panasonic製ビデオカメラHC-V620Mに合わせて、カメラマウントを製作しました。

このカメラの重心位置は、次のようになりました。 標準バッテリー搭載時

取付ネジより上へ24mm、後ろへ21mmの位置です。 (注意)図の寸法は誤りです。

材料は、硬質アルミです。

カメラ取付部には、2mm厚のコルク材を貼りました。コルク材は板状で片面に糊が付いています。

防振用シリコンダンパー(緑色)を取り付けています。

ネジを締め付けると、防振用シリコンダンパーが回転し、結果、台がねじれてしまいます。

ねじれ確認用に、シリコンダンパー側面にネームペンで直線を描いておきました。

そして、接着剤(私はALIGNヘリキットに同梱されていたR48)を塗り、ネジを軽く締め、接着剤が硬化した後に本締めしました。

カメラ取付用ネジはW1/4と呼ばれる、特殊なネジです。

今回、製作したカメラマウントの図面です。 クリックするとPDFファイルが開きます。 図面は原寸です。

TAROT FY-550フレーム用にTAROTランディングギア TL2749-01を購入しました。

どのようにして、フレームに取り付けようか、ただいま思案中です。

写真のような小さなクランプが1個付属しているだけです。

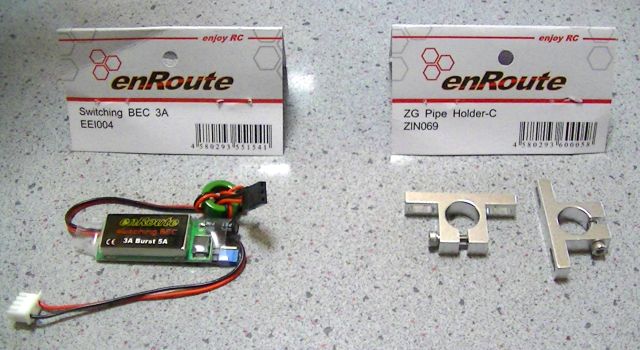

マルチコプター用TAROT製スキッド取付金具が届きました。

みゅーさんのアドバイスのおかげです。ありがとうございました。

写真左がスキッド取付金具で、販売元によって型番が異なるようです。

写真左は、ついでに購入した、スイッチングBECです。価格が安くて高性能なので、気に入って愛用しております。

具体的には、

・ 出力電流の変化に対して出力電圧が安定している。

・ リップル(スイッチングノイズ)が小さい。

・ スイッチング周波数がある程度高いもの(200kHz)、小容量コンデンサでリップルが除去できます。

・ 保護回路がきちんと作動するもの。

メーカー、価格を気にせず、他人の評価は多少気にしながら、負荷テストを行った上で使用するかどうか決めています。

中には、定格電流を流すと壊れるものもありました。

動特性については、実際にサーボを付けて、使用感ですかね。

関連ページ「BECの特性を調べる」

http://www.wcnet.jp/lily/blog0/2012/04/bec.html

今日、空撮用のマルチが墜落しました。5フライト目でした。

その間、設定変更などは、行っていません。

友人の飛行機を探索するため、15mほどの高度で走らせ、停止させ、その後、操作しないのに降下しはじめたので、スロットルをフルハイにしましたが、そのまま降下し続け、墜落しました。

ミイラ取りがミイラになりました(笑)

バッテリー残量は、86%でした。

泥が付着していたので、清掃しました。

その後、モーターを回してみましたが、全て正常です。

プロペラは6枚中5枚が破損していました。

目視できていた限りは水平状態で降下していましたが、背面状態で墜落していました。

黄色のカバーは破損しましたが、カバーのおかげで、内部の電子部品は無事でした。

スキッド、ジンバル、カメラは無事でした。

原因が不明です。

修理可能な状態ですので、直そうと思っています。

搭載カメラが録画したものです。カメラアングルが下向きなので、分かりにくいですが・・・

原因究明のためのコメント、お待ちしております。

FY-550 + NAZA-M Lite です。

自動着陸時にバウンドしてしまいます。

おそらく、地面効果だと思って、発泡スチロール10cmの仮スキッドを付けたところ、バウンドしなくなりました。

実験時のビデオです。

カッコいいスキッドを取り付けることにしました。

FY-550は、各アームに5cmほどのスキッドが付いています。

実験結果から、空撮しないなら8cm高のスキッドでOKと考えられます。

取付金具を取り付ける穴をあける位置を決めました。

ボトムフレームは、プリント配線がされていますので、念のため、トランジスター用絶縁ブッシングを挿入しました。

私の場合、プリント配線の(+)と(-) を逆に使っています。

下側の面には、プラスチック板を貼り付けました。スキッド取付金具の取付位置合わせを容易にする目的で、絶縁とは関係ありません。

完成しました。

スキッド縦パイプは、まだ接着していません。

カメラ用ジンバルを装着しようか、迷っています。

ジンバルを装着しないなら、スキッドの高さを今の半分くらいにしようと考えています。

最後になりましたが、スキッド取付に際してアドバイスを頂いた みゅー さんに感謝したします。

マルチローターで、高度300mにて撮影中にノーコンになり、ゴーホームしました。

送信機: HITEC AURORA9

受信機: HITEC OPTIMA9

受信機アンテナは上向きにV字型に取り付けていますが、フレーム下部にバッテリーなどの

電波を遮るものがあるので、取付位置を再考しないといけないみたいです。

現在の取付位置で、水平方向に移動した場合はOKですが、真上に上げた場合に受信感度が低下します。

以前まで使用していたJRプロポでは、エクストラアンテナと称する受信機が多数あったので、

問題なかったと思う(実際に高度300m以上あげていないので?)のですが、HITECは2本なので、取付位置を変更しようと思っています。

まぁ、電波が届かなくなったら自動で帰ってきますので安心です。

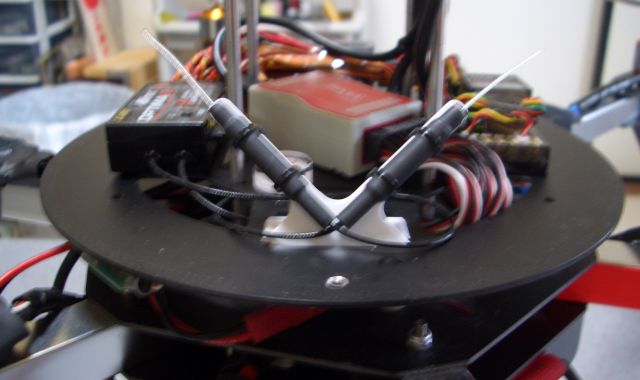

空撮用マルチローターのRXアンテナの取付場所を変更しました。

以前は

変更後

TXから見て、ほぼ真上に上昇させた場合に高度300m付近で、マルチローターをヨー軸方向に回転させたとき、

ある角度で、ノーコンになりました。

変更後のテストはしていませんが、これで大丈夫かな? と思っています。

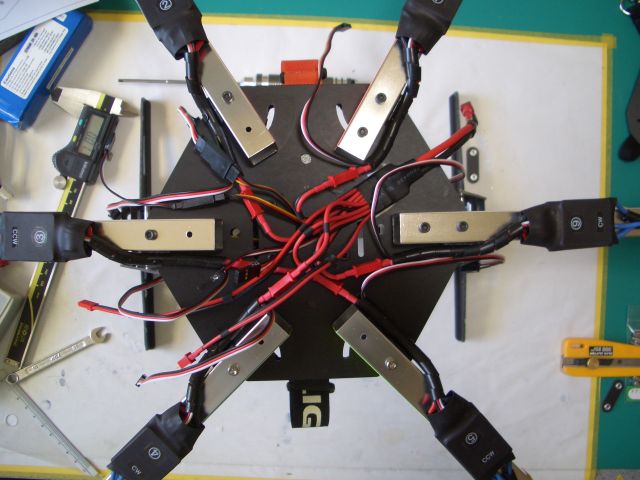

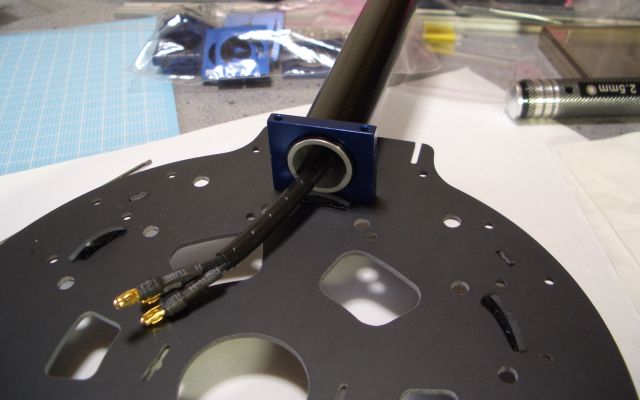

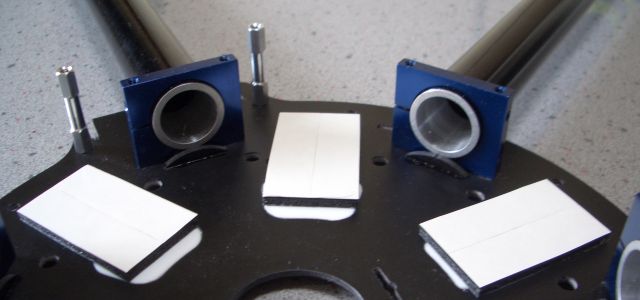

過日、購入したSTO製S-802 V2の組み立てに取り掛かりました。

このフレームキットは、4、6、8ローターをサポートしています。部品も8ローター分が含まれています。

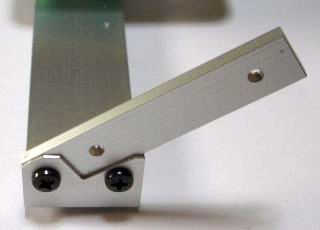

モーターマウント部分

アームは、アルミパイプ(0.6mm厚くらい)ですが、取り付け部分にあたる部分(端から20mmほど)は、内側にアルミパイプが入っており、厚さが2.4mmになっています。

モーターマウントの下側プレートには、差し込み深さを定めるためのストッパーが付いています。

センターフレーム部分

センターフレームの裏側を使うと、4ローター、8ローター用になります。

モーター、プロペラを取り付けたところ

モーター: STO製 BLDC-KV360 (サイズ4514、マグネット数14、電磁極数12、KV360)

プロペラ: APC製 14x4.7SF

ESCは、HOBBYWING製 Platinum-30A-OPTO-PRO

リード線タイプとリード無タイプとがありますが、センターフレームへの取付方法を思案した結果、

リード線タイプを使うことに決めました。

推力と電流値を測定してみました。 バッテリーは、6セル 35C 3300mAh

電圧=未測定 電流=18A 静止推力=2,000g

単純に6倍すると、電流=108A 静止推力=12kg

ほぼ、完成しました。

まだ、プロペラは取り付けていません。

ESCと分電盤

NAZA-Mコントローラーと受信機などの実装

白い部分は、ドーム型カバーを取り付ける際に、ビスがあたるため、プラスチック板で作成しました。

ESCは両面テープで固定しましたが、その際、2mm厚の発泡PP板で段差を補正しました。

分電盤は、両面プリント基板と、ディーンズのマイクロコネクターなどで、また、保護板はプラ板で作りました。

ガラスエポキシのプリント基板の加工は、カッターナイフで、銅箔に切れ目を入れ、不要な部分をハンダごてで加熱しながら、カッターナイフとピンセットなどを使うと容易に剥離できます。

NAZA-MのMC出力側のコネクター8個が全て挿入できません!!

調べてみると、

MC出力側のコネクター全幅は21.3mmです。 したがって、1個のコネクターの厚みは

21.3 ÷ 8 ≒ 2.66

2.66mm以下でなくてはいけません。

ところが、HobbyWing製ESCのコネクターの厚みは2.88mmでした。

そこで、NAZA用のコネクターを購入して、ハウジングのみ交換しました。

バッテリーホルダー

センターフレーム底部に2個取り付けました。 これも、私の定番となってしまいましたが、

L型のプラスチック(ホームセンターで購入)を加工し、PP板と組み合わせて作りました。

6セル×2個を搭載します。容量は3300mAh~5200mAhで飛行テストしてみようと考えています。

【参考図面】

ただいま、カメラジンバルを製作中です。ジンバル本体は、STO製で、マウント部のみ改造しています。

搬送中、プロペラによるケガや車内装を傷つけるのを防止するために、マルチローター用保護カバーを作りました。

飛行機では、以前から使用していました。

今回、マルチローター用に、ゴムひもで連結しました。

使用材料は、断熱シート(?)、4mm幅ソフトゴムテープ、両面テープ、です。

STO製マルチローターS-802V2 用ジンバルXLのカメラマウント部分を、パナソニック製HC-V620Mに合わせて改造しました。

製作したのは、カメラマウント部分のみです。

標準装備されていたカメラマウント

パナソニック製HC-V620M(標準バッテリー搭載時)の重心位置

今回製作したカメラマウントです。

HC-V620Mの重心位置に合わせ、かつ、標準のカメラマウントより、-35°傾けて装着するように設計しました。

製作した部品

材料は3mm厚アルミ板とアルミLアングル、それと防振用ダンパー(緑色)です。

バッテリーを選定するため、飛行テストをしました。

飛行重量は、4,210g (本体2,580g+バッテリー1,630g)です。

95%充電し、ホバーリングのみ20分行い、バッテリー残量は27%でした。

バッテリーは、T-REX600EやT-REX700E用に用いていた、6S 5,200mAhを2本搭載しました。

今後、ジンバル(340g)、ビデオカメラ(335g)、それとWi-Fi機器やバックアップ用バッテリー、BECなど、約200gが加わります。

そうすると、5,085gになります。 かなり重いです!! T-REX700Eとほぼ同じ重量!!

今回のバッテリーを搭載した場合、カメラを下向きにした場合、接触します。

そこで、3,700mAh~位のバッテリーを検討中です。

問題が発生!

急激なエレベーター操作を行ったら、機体が左に回転し始めました。

原因は、右前のアーム取付部がすべり、プロペラ軸が左に傾いたためでした。

アームがパイプなので、回転しないよう工夫する必要がありそうです。

今回は、ジンバルの応答性向上についてです。

STO S-802 V2用ジンバルのピッチ制御には3.5Tの多回転サーボが使われています。

NAZA-M V2のジンバル制御を使った場合、Automatic Contral gain の Pitchの値をかなり低く設定しなければなりません。

そうすると、ジンバルの応答が遅くなります。

この問題をノーマルモードジャイロを挿入することで、解決しました。

この方法は、Infinty HobbyのTipsを参考にさせていただきました。

ビデオで解説いたします。

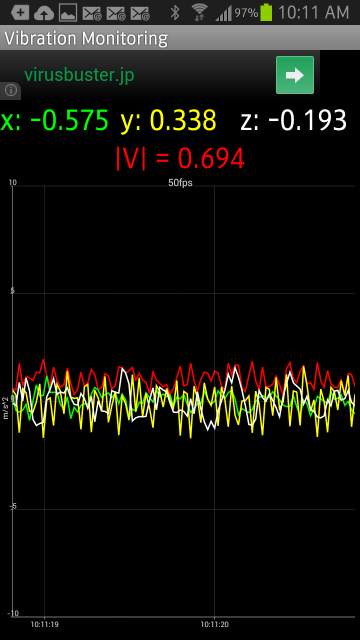

敏ボーさんの記事を見て、私もスマホで、モーターの振動を観てみました。

「敏ボーのヘリブログ」

http://blogs.yahoo.co.jp/rch366162

こんな感じで、調べました。

おそらく、定在波(アームに共振)が発生すると思い、モーターの回転数を変化させてみました。

使用したアプリ

アプリの画面

敏ボーさんは、かなり極めていらっしゃるので、私も、(モーターのバランスに)挑戦してみようと思っています。

まずは、このS-802 ではなく、今まで使ってきているS-606で挑戦してみます。

S-606に搭載されているモーターは安価でバランスも悪いです。

アームの回り(滑り)止めを施しました。

以前、急激な舵を当てた時、1本のアームが滑り、プロペラ面が傾き、結果、機体がヨー軸方向に回転し始めました。

クランプには、使われていない穴(タップあり)が2ヵ所あります。

ここに、ホーローネジを使って、回り止めを施しました。(写真の右側)

従来は、写真の左側を締め付けるだけでした。

また、締め付けた際、0.2mmほど幅(高さ)が短くなったので、補正のため、上下に0.1mmのシムを貼り付けました。

ホーローネジが貫通しない!?

穴は貫通していますが、タップが奥まで切れていないことに気が付き、貫通するまでタップを切りました。

写真はセンターフレーム部分ですが、モーターマウント部分にも同じ処理を施しています。

2014/03/01に、バッテリー 6S 3700mAh 35C x 2本 で、飛行時間のテストを行った時の動画を披露します。

これは、MU氏が、iPad2 で撮影してくれたものです。

プロペラアダプターを軸の長いものに取り換えました。

以前のプロペラアダプター(モーターに付属していたもの)だと、ロックナットが2山位しかかかりませんでした。

マルチコプター等を使って、空から何かを落とそうと計画中です。

間違っても、爆弾や牡丹餅ではありません!!

STO製です。サーボの回転を直線運動に変え、フックがスライドする仕組みです。

顆粒タイプの農薬散布用スプレッダーを試作しました。

種・肥料散布器「スコッツ ハンディースプレッダー」 を購入し、改造しました。

手回し式です。ボタンをプッシュすると容器の下の方にあるシャッターが開きます。

シャッターの開く量は、レバー(1~5)で調整できます。粒の大きさに合わせます。

ハンドルを手で回すと羽根が回り散布できます。

改造しました。

シャッターの開く量はサーボで調整、羽根はモーターで回転し、ESCで速度調整できます。

試運転しました。

顆粒状の消石灰を試験に使ったのが間違いでした。

部品のあちこちが傷だらけになってしまいました。

ここでは、シャッターの開度とモーター回転数とを同時に可変しましたが、実際には独立して制御します。

シャッターの開度を大きく、回転数を低くすればよかったと思います。

たぶん、成功するのでは!?

成功を信じて、マルチローターに装着する段階に入ります。

マルチローター FY-550にスプレッダーを取り付けて、離陸テストをしてみました。

(重量)

FY-550本体 1,272g

スキッド 110g

スプレッダー 438g

-----------------------------

合計 1,820g

バッテリー(3S、5100mAh、381g)を2本加えると

飛行重量は、2,582g となります。

さらに、容器の中に568g相当のバッテリーを入れて

飛行重量は、3,150g となります。

これで、ど~だっ!!

って、浮かせてみました。

ちょっと、苦しい様子をみせましたが、

飛行させてみると、どうにか走りました。操舵もマズマズです。

気になったのは、NAZA-M Lite の安定性です。

水平を保つジャイロは問題ありませんが、位置と高度が定まりにくいです。

(以前からきになっていたのですが)

NAZA-M Liteで、GPS Atti.モードで離陸する際、かならず転倒します。

そこで、Atti.モードで離陸後、GPS Atti.モードに切り替えると、フラリフラリと定位置をキープしません。

NAZA-M Liteは、NAZA-M やNAZA-M V2の機能を削減した廉価版だと思っていましたが、

安定性能も劣るようです。

そこで、NAZA-M V2を搭載するようにします。

FY-550にNAZA-M V2を搭載しました。

FY-550から取り外したNAZA-M LiteをFY-450に搭載しようと考えています。

ついでに、FY-450は、引込脚仕様にしようと考えています。

購入した(サーボ)モーター一体型のリトラクターです。

ボトムフレームの左右を加工しました。

M3ボルトナット4本で取り付けます。(写真は、置いただけ)

脚は、ホームセンターで購入した12mmアルミパイプで自作しようと考えています。

ただ今

・ NAZA-M Lite、VU、受信機(OPTIMA-6)、GPS などの配置

・ 電源の分配器の自作、既存のプリント配線は使わない予定です。

・ 脚(アルミパイプ)を、どうやって、このリトラクターに取り付けようか・・・

などを思案中です。

FY-450 引込脚仕様が完成しました。

受信機が6chのため、最後の6ch目をGEARに割り当てる予定です。

まずは、6chをNAZA-MのX2に割り当て、リモートゲイン調整を行います。

(脚を出した状態)

(脚を引き込めた状態)

(フレーム内部)

電源分配器は、両面プリント基板を使って、自作しました。

フレームにはプリント配線が施されていますが、使いませんでした。

引込脚付FY-450の様子です。

S802 V2を使って、空撮中のことでした。

某会社工場の全景を撮影してほしいとのことで、高度を上げていきました。

突然、機体がヨー軸方向に回転し始めました。姿勢も不安定です。

バッテリー電圧は送信機でモニターできるのですが、第一警告が発生する電圧までは降下していません。

急いで降下することにしました。スピンしながらの降下です。

視野に入ってから、Go Home&Landing にするとあさっての位置に飛んでいこうとしたので、

あわてて Atti.モードに変更、スピンはどうにか抑えることができたが、不安定で、流れます。

結果、やっとのことで、離陸ポイントに着陸できました。

な、なんと! 1つのペラがモーターのローターごとありません!

操縦に専念していたので、着地まで気が付きませんでした。

おそらくEリングが外れたのでしょう。

スキッドなどの破損はありませんでした。人身・物損事故もなく、不幸中の幸いでした。

この機体の飛行総重量は約4.6kg、ペラは14*4.7 です。

これで、HEXタイプにおいて、1系統のモーターがトラブルを起こしても、リカバリーできることが立証できました。 (-_-;)

G Forceが輸入販売しているPXY 超小型マルチローターを購入しました。

送信機(2.4GHz)、充電用USBケーブル、予備プロペラ4枚が付属します。

プロペラガードは別売品です。

1回の飛行時間は約3分30秒でした。

3分後に警告(青LEDが点滅)し、さらに30秒後に浮かなくなりました。

(参考HP)

http://www.gforce-hobby.jp/products/GB201.html

右スティックを押すと

スティックのレートが3段階に切り替わります。

左スティックを押すと

フリップモードに切り替わります。

左スティックを押す ⇒ エレベーターまたはエルロンを操作 ⇒ 機体が1回フリップする ⇒ 通常モードに戻る

フリップは1回だけで終了し、自動で通常モードに戻ります。

(ヒント)

・ 機体が流れる場合、トリムを調整する前に、次の項目を点検してみてください。

1. プロペラ軸に髪の毛や繊維状のゴミが付着していないか?

プロペラの中央下部をピンセットなどでつかみ、モーター軸方向に押し上げて外す。

ゴミを取り去り、プロペラのスピンナー部分を押し込んで装着する。

2. プロペラが変形または破損していないか?

変形のみの場合は修正が可能です。

強風の中、風の弱くなった時をねらって、ペイロードのテストを行いました。

機体: FY-550

モーター: 2515 1000KV

プロペラ: 10x4.7APC

バッテリー: 11.1V3700mAh x2個

2Lペットボトル(約2kg)にチャレンジ

なんとか上がったので、次は、KROKさんのDF機(1kg強)を持ち上げてみました。

次は、マルチローターにリリース装置を取り付け、車輪なしのDF機やグライダーなどのけん引を行ってみます。

マルチローター(FY-550)で飛行機を吊り上げ、上空でリリースします。

飛行機は上空から発進します。

3回試み、全て成功しました。

このビデオでは、リリース後、飛行機がひっくりかえっていますが、風の弱いときは、そのままの姿勢で落下します。

マルチローターを使って、傘を吊り上げ、上空から落下させてみました。

今回のアイテムは100円の傘でした。

次のアイテムは・・・万円札(笑)

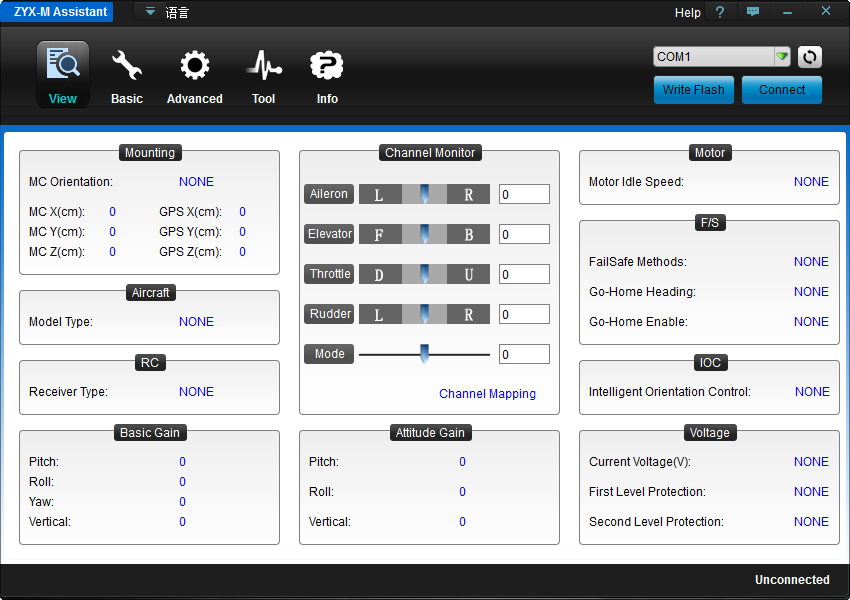

TAROT製マルチローター用コントローラーZYX-Mを注文しました。

DJI製NAZA-Mと比べ、安価(US$125.00)で多機能です。 もちろんGPSコンパス付の価格です。

ただし、性能は? 使ってみないとわかりません。

アシスタントソフトウェアがNAZA-M用と似ているので、NAZA-Mのセットアップを経験した人なら、抵抗なく使えます。 (偽造と言っていいほど似ています)

ハードウェアのモジュール構成もNAZA-Mとほとんど同じですので、置き換えも楽です。

興味ある方は、アシスタントソフトウェアをダウンロード、インストールしてみてください。

DJI製品のようなアクティベーションはなく実行できますので、設定画面を眺めることができます。

ZYX-M製品紹介ページへのリンク

http://www.tarotrc.com/Product/Detail.aspx?Lang=en&Id=65341cc3-7941-4a12-84ea-8abc58bd59e7

ZYX-Mアシスタントソフトウェアのダウンロード先への直リンク

http://www.tarotrc.com/Download/Detail.aspx?Lang=en&Id=15b775d6-e7f9-4ed2-8ccd-80cbe9840ac6

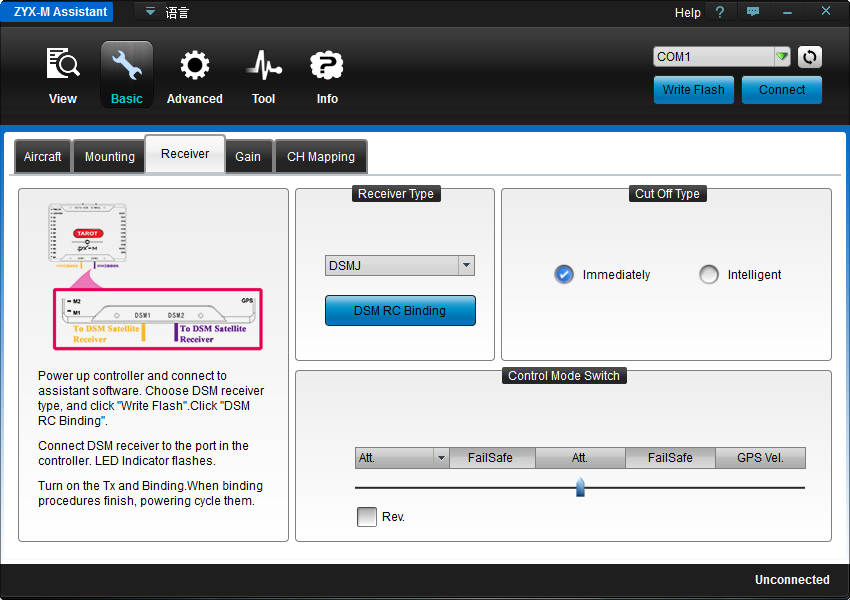

ZYX-Mアシスタントソフトウェアを実行してみました。

・ビュー画面。 NAZA-Mとそっくり(笑)。

でも、表示が分かりやすい。 たとえば、L(左)、R(右)、F(前)、B(後)、U(アップ)、D(ダウン)など。

しかも、このビュー画面は、ただ見るだけでなく、各設定項目へリンクされています。

青文字をクリックすると、その設定画面が表示されます。 いわゆるトップメニューとして機能しています。

・受信機に、S-BUS(FUTABA)やDSMJ(JR)、DSM2(JR)も使えます。 JRの場合エクストラアンテナ(受信機)を直接接続するだけです。

ヘルプ画面も図解されているので親切です。選択された受信機タイプの接続図と説明が表示されます。

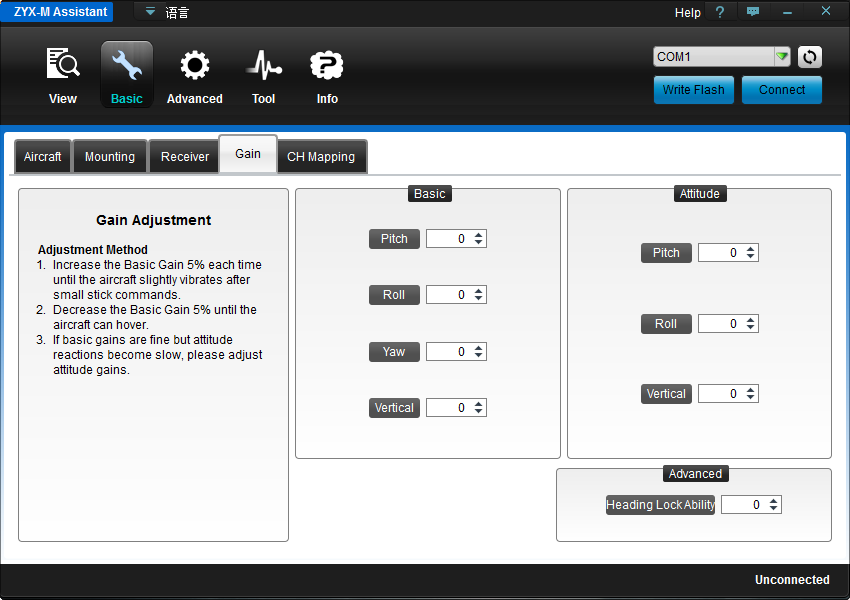

・ゲイン項目に、アドバンスドとしてヘディングロックアビリティがあります。

リモートゲイン調整が付いていないのが残念。 しかし、近いうちにスマホで設定できるようにするそうです。

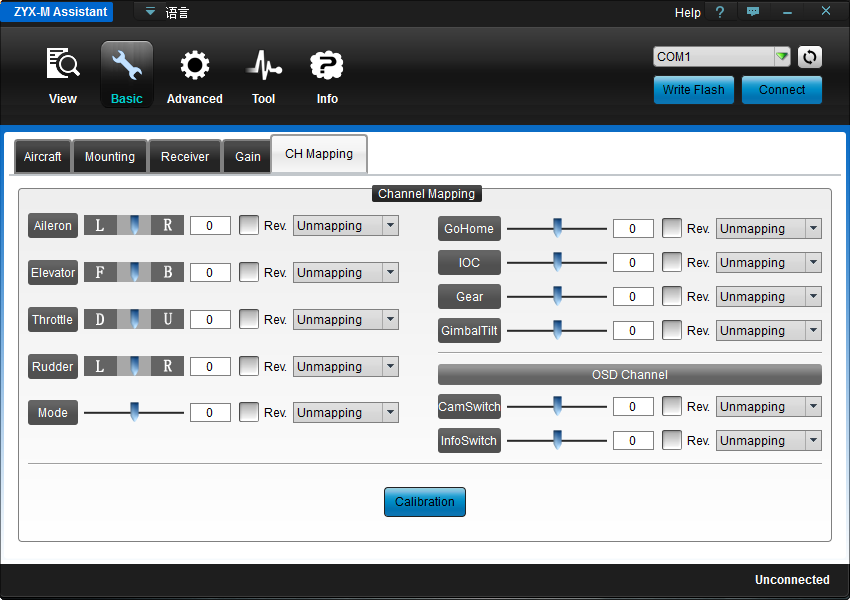

・チャネルマッピング設定。整理されていて分かりやすいように思えます。

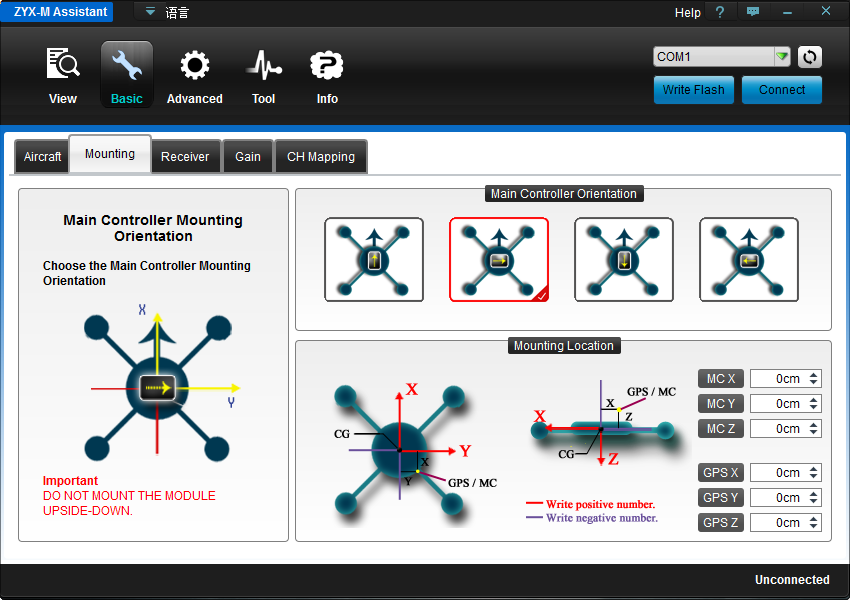

・マウンティング設定。 GPSだけでなく、MCの取付方向と位置も任意にできます。

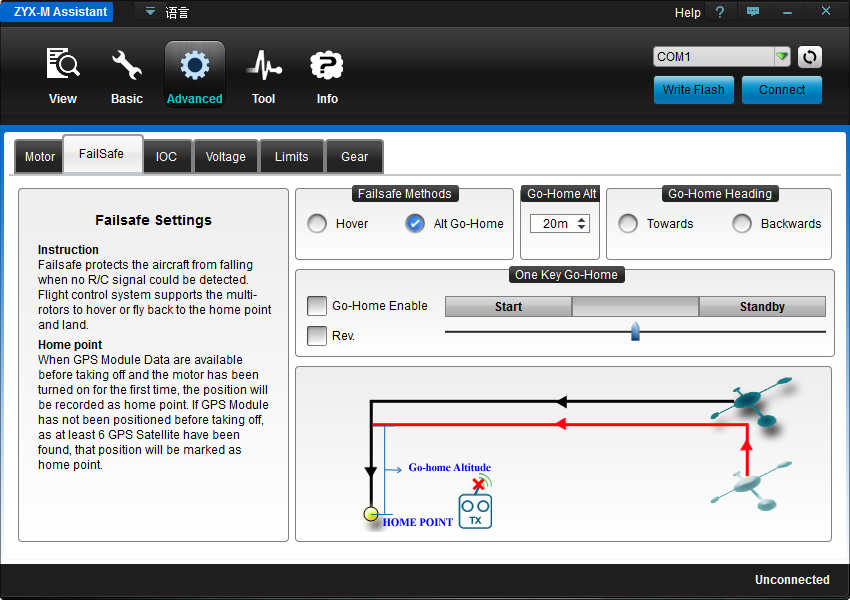

・ゴーホームの設定です。ゴーホーム時の飛行高度や機首の向き(対面Towards / 後ろ向きBackwards)も設定できます。

ゴーホームのトリガーには、飛行モード切替チャネルをフェイルセーフ位置にするほか、他のSWチャネルを使用することもできるようです。

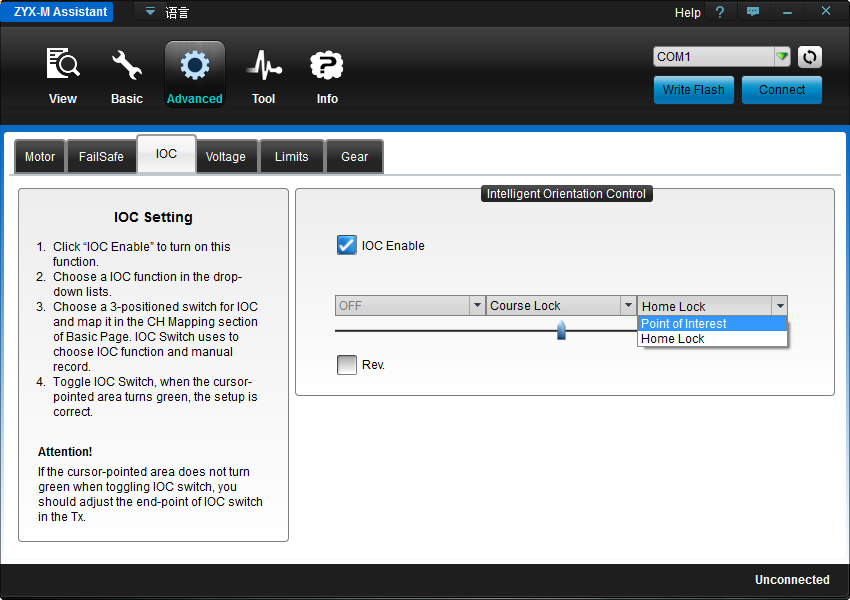

・IOCの設定です。 コースロック、ホームロックのほか、Point of Interest ってのが付いています。

これはターゲットロック(DJI)と同等な機能では!? と思い、期待しています。

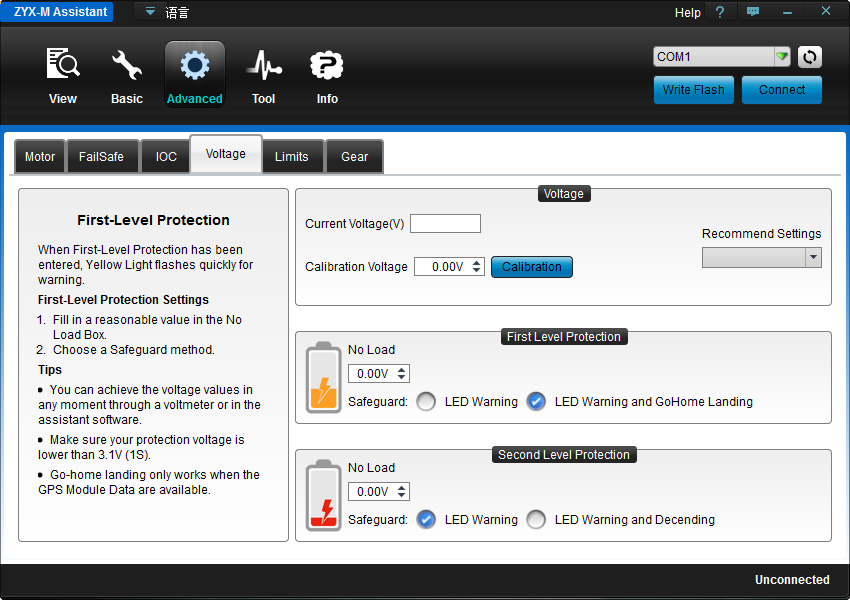

・バッテリー電圧警告の設定。 第一警告で、ゴーホームを設定することもできます。

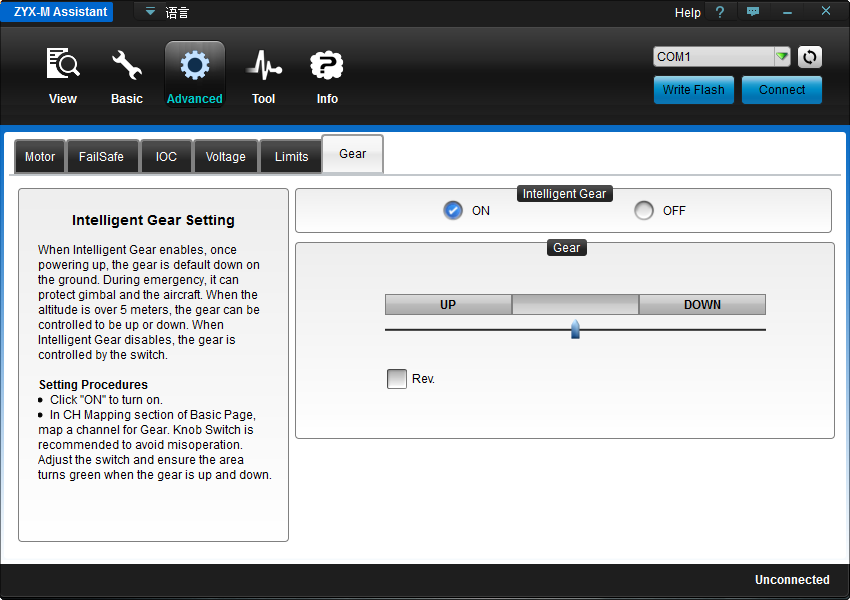

・ランディングギアの設定。 Intelligent Gear をONにすると、飛行高度が5m以下になると自動でランディングギアがダウンするようです。

私としては、

NAZA-Mと比較して、機能面では優れているので、肝心の飛行性能が良ければ採用ですね!

私の頭の中では、

TAROT製品はヘリ部門において、あまり良いイメージはなかったのですが・・・

また、マルチローターに関しても、多数製造していますが、写真や文言では優れた印象を受けるのですが、

実際に購入して、使ってみるとイマイチといった感がする製品が多かったです。

まぁ、ブランドにこだわらず、公正な評価をしてみようと思いますので、今後のリポートにご期待ください。

もし、性能がNAZA-Mと同等なら、価格が半分以下なので「買い」ですね!

買っちゃいました! 完成機。

一言「よくできています」

いままで、自作に投資したお金は何だったんだ!? って感じです。

答えは「授業料」でしょうね・・・トホホ。

最初に説明書を読め ・・・ って感じ!(教訓)

送信機の電源がONできない ⇒ 1回押しの後、2秒間の長押し。 機体側も同じ(こちらは英文で明記されていた)

スマホにアプリ「DJI Pilot」をインストールし、USBケーブルで送信機に接続し、送信機⇒機体の順に電源をON、ちゃんと通信できた。

この機種には、DJI Light Bridge が内蔵されているそうです。

CSCコマンドで、モーターが回らない!!

送信機の設定がモード2になっていたのでモード1に変更。 日本仕様ならモード1に設定して出荷してほしいですね。

NAZAと違い、スティックを「ハの字」または「逆さハの字」にしないと起動しない。 NAZAなら右下、右下でもOKだった。

コンパスキャリブレーションを行った。

でも、回らない。

CSCを行うと、「IMU初期化中・・・・・お待ちください」と表示される。

いつまで待っても、同じ・・・

そこで、IMUキャリブレーションを行ってみることにしました。

予想が的中し、無事モーターが回り、庭先での初フライトが成功しました。

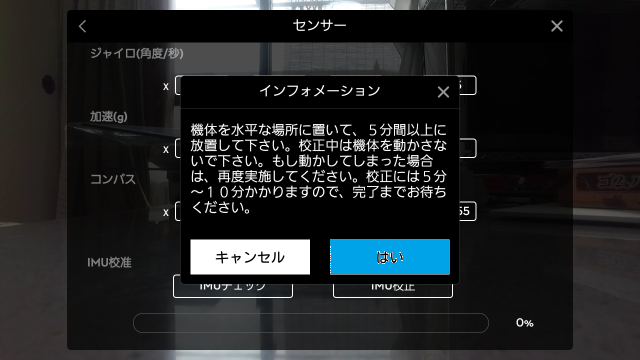

以下、IMUキャリブレーションの手順を示します。

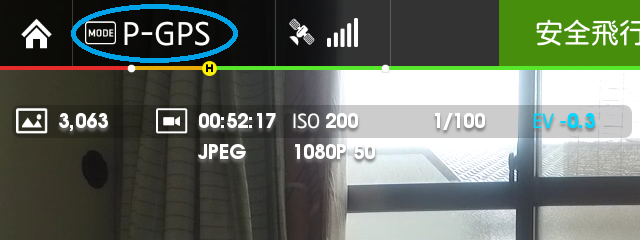

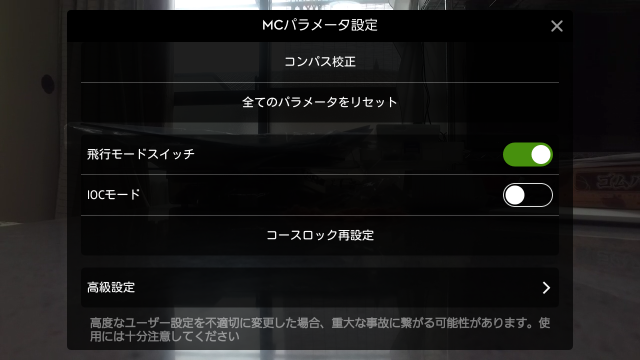

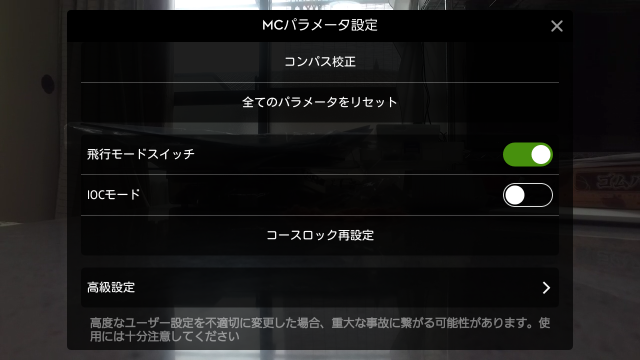

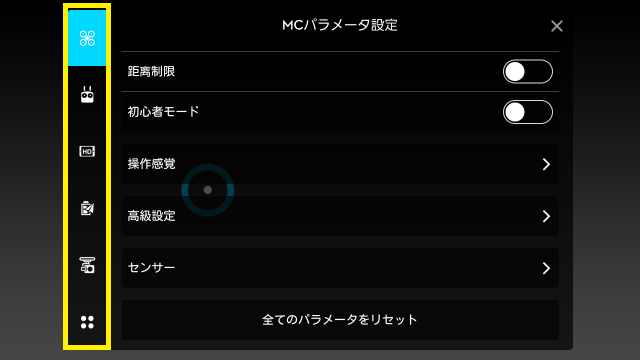

「MODE P-GPS」 をタップします。 ⇒ MCパラメータ設定

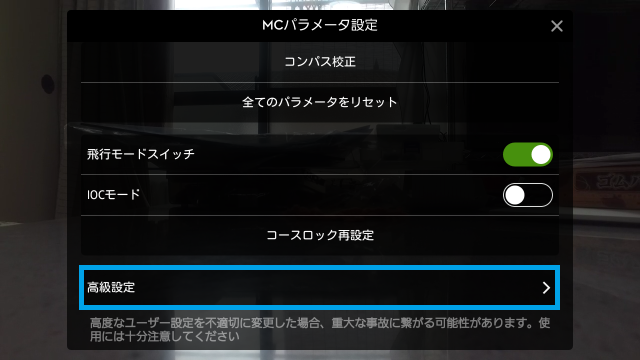

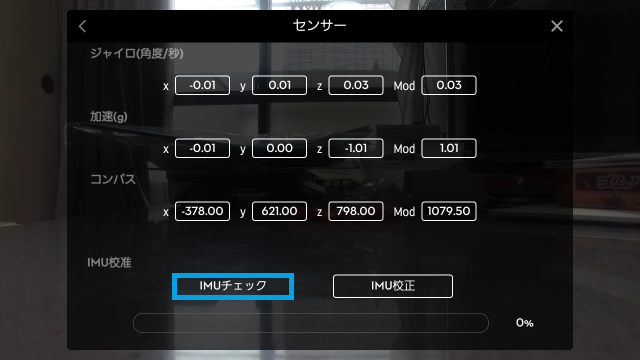

「高級設定」 ⇒ 「センサー」 の順にタップします。

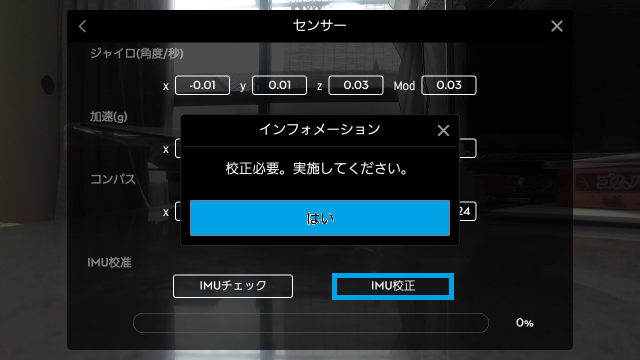

「IMUチェック」をタップします。 おそらく「校正必要、・・・」と表示されます。

「はい」をタップし、続いて「IMU校正」をタップします。

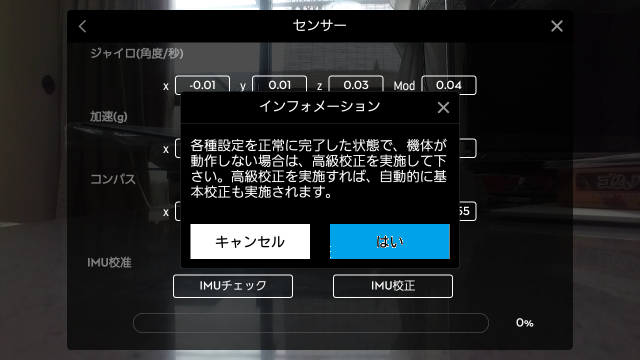

「はい」をタップします。

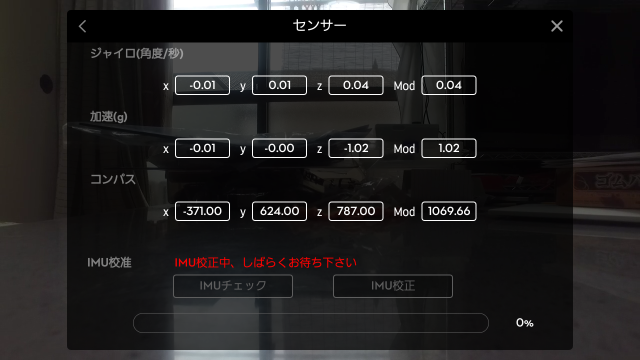

「はい」をタップします。 ⇒ IMU校正が始まります。

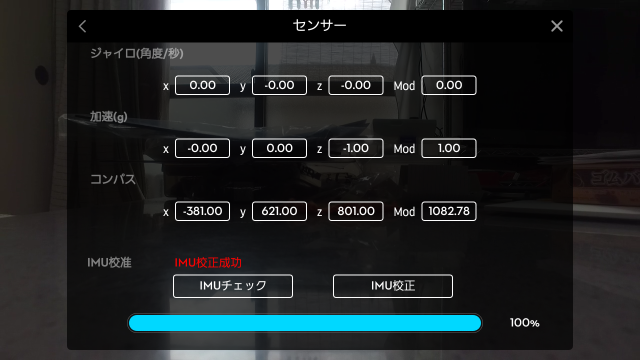

校正中は、機体に振動を与えないように注意してください。 進捗バーに気を取られず、気長に待つ方がよいかも・・・

進捗バーが100%になり、「IMU校正成功」と表示されれば完了です。

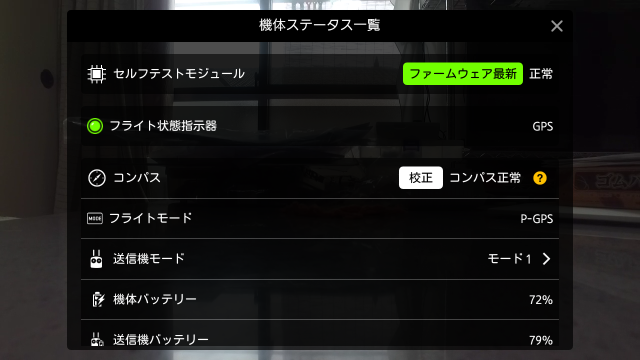

「機体ステータス一覧」 アプリが通信を開始したときに表示されます。確認後、Xで閉じます。

スマホとの相性か? アプリのバグか? 以下のメッセージが頻発します。

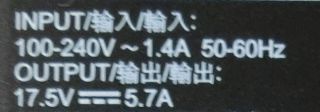

充電器について

付属の充電器です。 しかしながら、これは単なるスイッチングタイプの定電圧電源です。

バランス充電回路は、バッテリーに内蔵されています。

車で充電するにはどうするのが良いか、思案中です。

・200Wクラスのインバーターを用いて、そのまま使う。正弦波タイプでなく、安価な方形波タイプでOK、というか方形波の方が良いかも・・・

スイッチング電源の入力なので、直流100VでもOKだと思う。

・写真の赤線で切断し、コネクターを挿入。 でもって、DC-DCコンバーターを製作する。

12V⇒17.5V(昇圧) または、 24V⇒17.5V(降圧)

この機体のプロペラ軸には、サイドスラストが付いています。

写真中央のモーターは、機体を上から見てCW(時計方向)です。 右に2°傾いています。

機体の中心から見た時

CW(時計方向、右回り)のモーターは左に傾き、

CCW(反時計方向、左回り)のモーターは右に傾いています。

機体中心に向かって傾いたマウントは、以前から知っていましたが・・・

この機体は、その傾きは0°です。

感想

小さいのに、安定しています。 操縦感もGOODです。

ラダー(ヨー軸方向)舵を打った時の上下(上昇下降)変動は、まったくありません。

自作機体も、調整次第で、ここまでできるのか、チャレンジしてみます。

ジンバルは3軸必要みたいですね。

撮影された映像をみたら、ヨー軸方向にスムーズかつ安定している。

ヨー軸方向にはジャイロのみでなく、ラダー操作がミキシングされています。

映像にブレ(振動)が、まったくない。

モーター振動を除去するのは大変です。いろいろ苦労しましたが、未解決のまま・・・

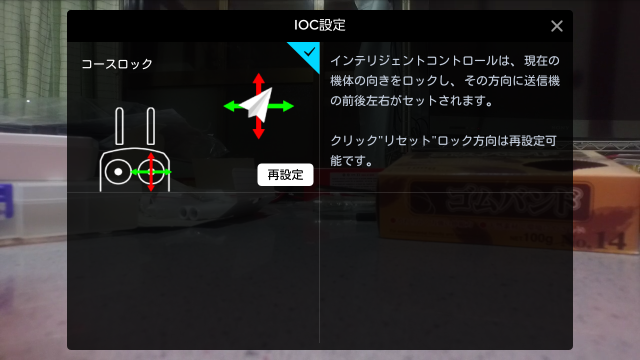

DJIファントム3で、I.O.C.のコースロックを使ってみました。

工場出荷時において、I.O.C.機能は無効になっています。

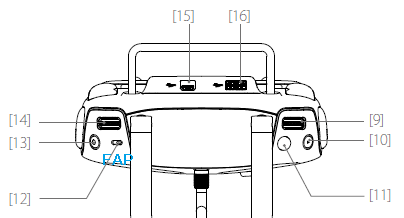

フライトモードスイッチ[12]

P・・・GPS Atti.

A・・・Atti.

F・・・GPS Atti.(工場出荷時)

MCパラメータ設定の飛行モードスイッチをON(緑)にすると、I.O.C.機能が有効になります。

フライトモードスイッチ[12]がF位置のとき、指定されたIOCモードで飛行します。

説明書によりますと、

コースロック(CL)

ホームロック(HL)

ポイントオブインタレスト(POI)

の3種類使えるように書かれていますが、現時点では、コースロックしか選択できないようです。

最新版のアプリ「DJI Pilot」を使ってみました。

Androidの場合、Playストアからダウンロードすると Ver.1.0.10 となります。

DJIのダウンロードページよりダウンロード、インストールします。 インストール時に警告が出ます。

http://www.dji.com/product/phantom-3/download

比較すると、使いやすくなっていました。

Ver.1.0.10

Ver.1.1.0

黄色で囲まれた部分が追加され、いずれかの設定メニューに入れば、いちいち戻らなくても、他の設定メニューにジャンプできます。

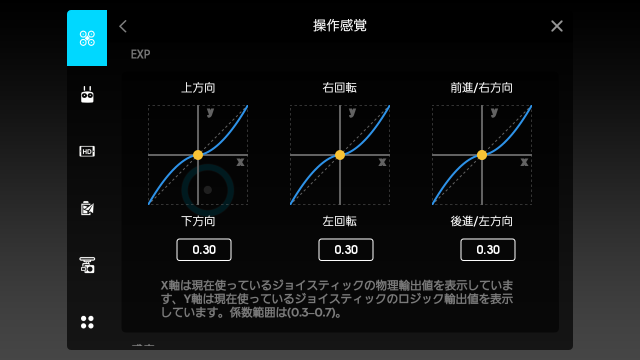

MCパラメータ設定 ⇒ 操作感覚

エクスポネンシャルが設定できます。

左から、スロットル、ラダー、エルロン&エレベーター となっています。

私は、ラダーのエクスポネンシャルを大きくしました。

上空から、ゆっくりと360°撮影するときに便利です。 この送信機にはD/R(デュアルレート)SWが付いていないので・・・

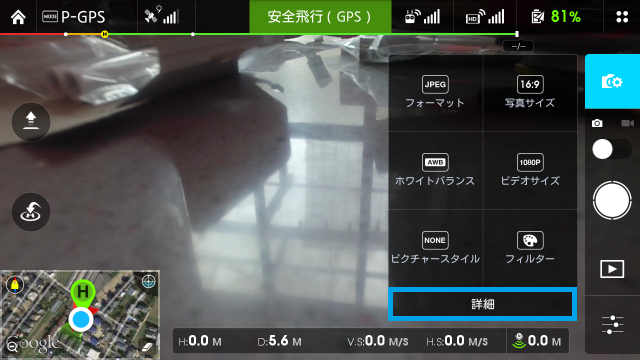

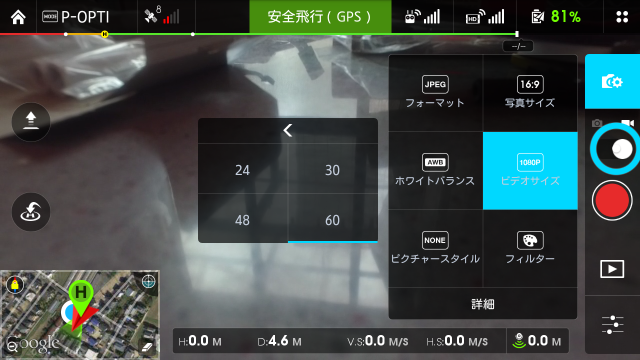

DJIファントム3のカメラ設定

工場出荷時にはPALに設定されています。 日本国内で(メディアを)使用する場合、NTSCに変えておくのが望ましいです。

カメラ設定を開きます。

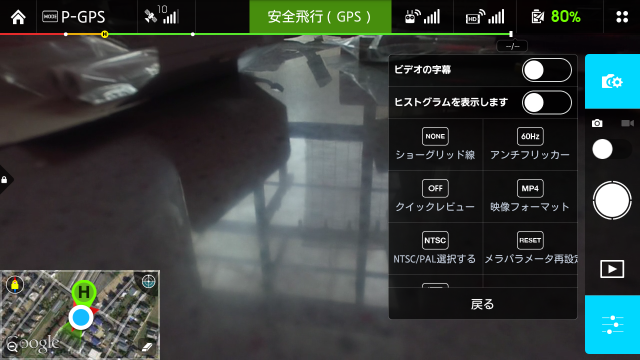

詳細設定を開きます

ショーグリッド線

任意

アンチフリッカー

地域の商用電源周波数を設定します。 中国・関西=60Hz 関東=50Hz

室内で撮影する場合や屋外での夜間照明を使用した撮影時に影響します。 特に、インバーター型でない蛍光灯の下では大きく影響します。

クイックレビュー

任意

映像フォーマット

MOV または MP4 を選択します。 どちらもMPEG-4系ですが、MOVはQuickTimeに特化した形式です。 基本的には、どちらもH.264形式です。

CODECの違い(例)

MP4

1920x1080 8bit AVC/H.264 High@4.2.1:1 Progressive 59.94fps 429f 40160.75kb/s

MOV

1920x1080 8bit AVC/H.264 High@4.2.1:1 Progressive 59.94fps 443f 40193.91kb/s

NTSC/PAL選択する

NTSCを選択する。 PALのままだと、30fps や 60fps が選択できません。

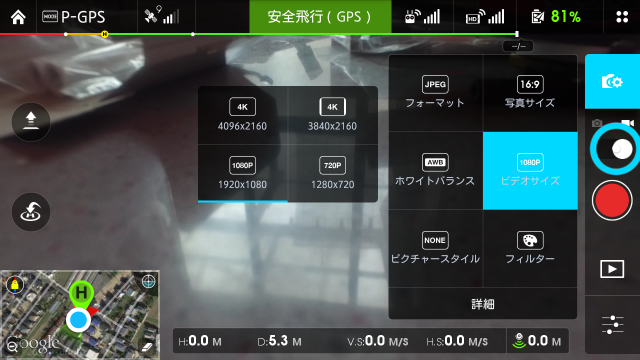

メニューを戻ってビデオサイズを設定します。

私は、1920x1080 60fps (ハイビジョン)に設定しました。

静止画においては、

フォーマット ・・・ JPEG または JPEG + RAW

アスペクト比 ・・・ 4:3 または 16:9

などが指定できます。

【重要】 本体の電源をONしたままでの、SDカードの抜き差し(ホットプラグ)には、うまく対応していないので、しない方がよいと思います。

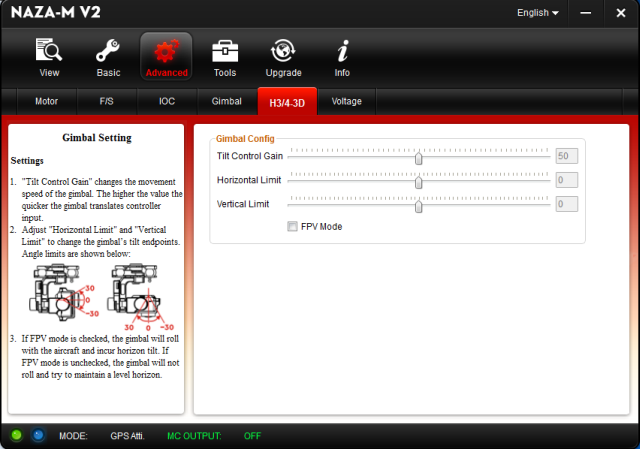

NAZA-Mのソフトウェアがアップデートされました。 1年ぶりのアップデートです。

(以下は、リリースノートより)

日付: 2015/06/12

NAZA-M ファームウェア バージョン: 4.04

NAZA-M アシスタント ソフトウェア バージョン: 2.40

NM アシスタント(App) バージョン: 1.3.9

NAZA-M クイック スタート ガイド: 1.28

新着情報

● ファームウェア

✔ 各種推進システム最大角速度の設定が追加されました。

✔ H4-3DまたはH3-3Dのジンバルゲインを含む調整設定、水平方向と垂直方向の角度の制限、およびFPVモードをが追加されました。

● アシスタント ソフトウェア

✔ 最大角速度の設定とH4-3D(またはH3-3D)調整設定が追加され、ファームウェアのアップグレードをサポートします。

H4-3DまたはH3-3Dのジンバルゲインを含む調整設定、水平方向と垂直方向の角度の制限、およびFPVモード

● マニュアル

✔ 最大角速度の推奨パラメータ。

注意)

NAZA-MのファームウェアV4.04とアシスタントソフトウェアV2.40は、H4-3D(またはH3-3D)のファームウェアv1.14以降のみサポートされています。

≪ アップデートしてみました ≫

私にとっては、あまり意味のないアップデートでした。

H3/4-3Dジンバルの設定画面

Gainの項目に、Max Angular Rate(最大角速度)の設定が追加されました。

ファントム用に、タブレット端末ASUS NEXUS 7 を買っちゃいました。 2万円弱。

スマホ Galaxy SⅢα を使っていますが、指が太いのか、操作しづらかったもので・・・。

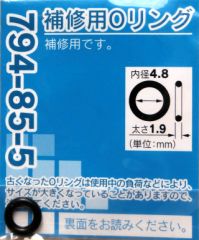

ところで、表題の件、

ファントム3用送信機のモバイルホルダー取付アーム部のネジですが、何回締めても、すぐに緩みます。

そこで、ネジ部分にOリングを挿入しました。 結果は良好です。

(Oリングを見えやすくするため、ネジを少し緩めて撮影しました。)

使用したOリングは、ホームセンターで購入しました。 2個入りで100円程度。

アルミ製のホルダースタンド取付アームが販売されていますが、ここを強化すると、ダメージが送信機側に及ぶのでは・・・と思っております。

ファントム3のファームウェアがアップデートされました。

Phantom 3 Professional Firmware v1.2.6 2015-06-15

Phantom 3 Advanced Firmware v1.2.7 2015-06-15

変更点は

・アンチディストーション機能が静止画と非4K動画に追加されました。

・さまざまなバグの修正...

さっそくアップデートしましたが、・・・ どこがかわったのか?

IOCメニューは、依然としてコースロックのみ。 早くIOCメニューを充実してほしいと思います。

後ほど、アップデート方法を記載したいと思っています。

DJIファントム3のファームウェアのアップデート方法 (2015.06.20更新)

ビデオを作成しました。 (2015.06.20更新)

現在の最新版は

Phantom 3 Professional Firmware v1.2.6 2015-06-15

Phantom 3 Advanced Firmware v1.2.8 2015-06-18

以下は、How_to_Update_Firmware_en.pdf を元に、記述しました。

1) 現在のバージョンを調べる。

アップデートが必要かどうか?

2) MicroSDカードとUSBメモリ(またはMicroSD⇒USBアダプター)を用意します。

FAT32またはeFATでフォーマットされたもので、100MB以上の空き容量があるもの。

3) DJIのサイトから最新のファームウェアをダウンロードします。(ZIP圧縮ファイル)

http://www.dji.com/product/phantom-3/download

4) ダウンロードしたZIPファイルを展開します。

5) *.binファイルのみ、MicroSDカードとUSBメモリ(USBアダプター使用時は不要)とにコピーします。

注意) 必ずルートディレクトリー(ドライブ直下)にコピーします。 例) H:\

≪機体のアップデート≫

フライト用バッテリーの残量は50%以上あること。

6) 機体の電源がOFFの状態でMicroSDカードを機体カメラジンバル部位にあるスロットに差し込みます。

7) 機体の電源のみをONします。 このとき、送信機の電源はOFFです。

自動でアップデートが始まります。 もし、カレントバージョンと同じか古いファームウェアがセットされた場合はアップデートされません。

アップデート中は機体の電源をOFFにしてはいけません。

アップデートが完了するまで、約25分かかります。

ビープ音「ピッ ピッ ピッ ピッ」 ・・・ アップデートの準備中。 音が変わるまで待ちます。

ビープ音「ピッピッピッピッ ピッピッピッピッ ・・・・」 ・・・ アップデート中です。 根気強く待ちます。

ビープ音「ピーー ピッピッ」 ・・・ アップデートが完了しました。

8) MicroSDカード内にTXTファイルが生成されます。 例) P3X_FW_RESULT_AB.txt

この内容を見れば、アップデートの結果が分かります。

例) カレントバージョンが最新のもので、アップデートされなかった場合

========== 2014.01.01 00:00:11 unsynchronized ======

Packet: P3X_FW_V01.01.0009.bin

Result: Abort.

The firmware on the SD card is identical to or older than the current firmware on the aircraft.

アップデートが成功した場合は、 Result: Success と記述されています。

≪送信機のアップデート≫

送信機のバッテリー残量は50%以上あること。

9) 送信機の電源がOFFの状態で、USBポートにUSBメモリを差し込みます。

10) 送信機の電源をONにします。 60秒後にアップデートが開始されます。

アップデート中は、送信機の電源をOFFにしてはいけません。

アップデートが完了するまで、約10分かかります。

ステータスLEDが青点灯 ・・・ アップデート中

ステータスLEDが緑点灯 ・・・ アップデートが完了

ステータスLEDが赤点灯 ・・・ アップデートに失敗。 再度アップデートを行います。

(MicroSDカードのみで行う方法)

機体ジンバルにMicroSDカードを差し込み、ジンバルMicroUSBポートと送信機USBポートとをケーブルで接続します。

送信機 ⇒ 解体の順に電源をONします。

約20秒待ちます。 送信機は自動でアップデートを開始します。

アップデート中は送信機の電源をOFFにしてはいけません。

アップデートが完了すると、送信機は再起動します。

機体 ⇒ 送信機の順に電源をOFFし、USBケーブルをはずします。

≪インテリジェントフライトバッテリーのアップデート≫

これは、機体のファームウェアのアップデートプロセス中にアップグレードされます。

SDカードにアップグレードパッケージファイルを保存しておくことをお勧めします。

アップグレードは、機体の電源を再投入した後に自動的に行われます。

≪注意≫

・ 飛行中に、ファームウェアのアップデートを実行しないでください。 機体が着陸している場合にのみ、ファームウェアのアップデートを行ってください。

・ 機体のファームウェアをアップグレードした後、送信機のファームウェアを更新してください。

・ アップデート後、送信機と機体とがリンクされなくなっていることがあります。 送信機と機体とを再リンクしてください。

・ ジンバルが発する音(ビープ音)に応じて更新結果を確認してください。 アップデート進行中の機体の音やLEDの点滅は正常です。

・ SDカードには、1つだけのファームウェアパッケージファイルがあることを確認してください。

・ 機体と送信機のファームウェア更新に使用されるストレージデバイス(SDカードなど)は、FAT32またはexFATでフォーマットされている必要があります。

・ 複数の送信機を更新するときは、SDカード内に自動生成されたテキストファイル(xxx_GS.TXT)を削除してください。

私がアップデートを行った結果、再IMUキャリブレーションが必要になりました。

ファントム3の性能をビデオにしてみました。

PHANTOM3を実際に使ってみました。

搭載されている3軸ブラシレスジンバルの高性能にはビックリしました。

特にヨー軸に関してはインテリジェントな動きをします。

PHANTOM2を所有している友人(SWのKMさん)に、PHANTOM3の機能を説明したときのビデオです。

岡山弁が多発するので、翻訳が必要かも!? 字幕なし、ノーカットでお楽しみください・・・

楽しめなかったらゴメンナサイm(__)m

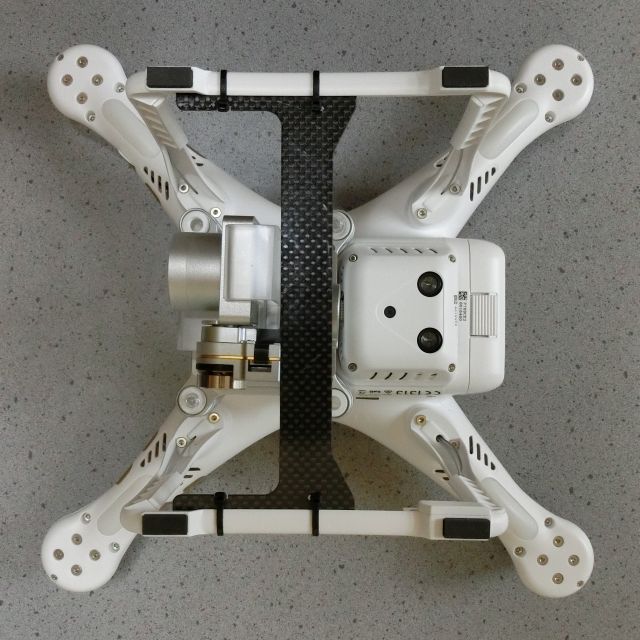

ファントム3専用のスキッド強化パーツです。

説明には、「ハードランディング時にスキッドが広がるのを防止する。」 と書かれていました。

ジンバル、カメラの保護になると思い、装着しました。

カーボン繊維です。

インシュロックタイで4か所固定します。

バッテリー3個を同時に充電できるアダプターです。

とりあえず、手持ちの2個を接続し、充電してみました。

1個しか充電が開始されません。

理由を知るために、バッテリー1個を安定化電源に接続して調べてみました。

電圧が16.3V以上でないとバッテリー内部の充電回路がスタートしないことが判明しました。

バッテリー残量によりますが、いずれかのバッテリーが充電を開始すると、電源電圧が降下し、他のバッテリーは充電できない状態になります。

結果、2個同時充電した場合も1個づつ充電した場合も所要時間は同じです。

しかし、1個目の充電完了を監視し、取り替えることを考えれば、2個同時充電の方が早く充電が完了するでしょう。

NAZA-M V2ファームウェア V.4.04 (2015/06/12)

以降

NAZA-M V2ファームウェア V.4.06 (2015/07/17)

が公開されています。

変更点は、

・ ハードウェアの互換性を改善した。

・ デフォルトゲイン値の設定時やファームウェアのアップデート時に、時々現れるウィンドウプロンプトのエラーメッセージを修正した。

と書かれています。

ファントム3専用アルミ製キャリングケースを買いました。

今まで、製品の梱包箱を使用していたのですが、赤い取っ手が取れるようになり、使用をあきらめました。

アルミ製キャリングケースは重いです。

製品の梱包箱とサイズを比べてみると

クッション材は2層になっており、上面1cm位が少し粗目のスポンジで表面がツルりとしています。

下の層は、目の細かな低反発スポンジで、素材はジンバルの固定材と似た素材です。

本体、送信機、バッテリー、充電アダプターなどを収めてみました。

タブレット端末(Nexus7)も収まります。

取っ手側(写真下)の一部は、底上げスポンジを取り去りました。 接着されていました。

DJI GOアプリAndroid Version v2.0.0 が8/13にリリースされました。

以前の DJI PILOT を更新することで、インストールされるようです。

INSPIRE 1

PHANTOM3 Professional/Advanced/Standard

MATRICE 100

全ての機種が、このアプリに統一されたようです。

PHANTOM3のファームウェアv1.3.20 が公開されました。

DJI GO App v2.0.0 が公開されました。

ダウンロードは、DJIサイトから

http://www.dji.com/product/phantom-3/download

アップデートの方法

(注意)

・ビープ音の変化に注意してください。

・バッテリーのファームウェアも機体と同時にアップデートされます。

バッテリーを2個以上所有している場合は、バッテリーを取り換え、再度、機体のアップデートを行ってください。

・送信機のアップデート中に、LEDが青から緑に変わることがあります。

3秒以上待っても緑を維持していれば完了です。

リリースノートによれば、

≪新機能≫

1. ビデオエディターにおいて、ビデオの映像をカットするとき、「HDビデオ変換オプション」が追加されました。

2. 圧縮されたファイルの写真が、お使いのモバイルデバイスへ自動で同期されます。

3. 航空機のファームウェアをダウングレードするオプションが追加されました。

(リモートコントローラーについては、まもなくリリースされます)

≪バグ修正≫

1. バースト·モードで撮影するとき、写真を保存することができないカメラの問題を修正しました。

≪注意≫

・ お使いのファームウェアがv1.1.9以降のみダウングレードが可能です。

放置していると、徐々にジンバルのダンパーゴムが伸びることに気が付きました。

対処として

① コードなどを束ねる針金で、対角の2カ所を縛っておく。

② は、付属のジンバル固定具ですが、毎回、差し込む方向に迷ってしまうので、正面に印(テープ)を付けました。

③ 将来的に、ここにU字型のスペーサーを入れ、①と同等にしようと考えています。

(注意)

オールインワンファームウェアv1.4.0010にはリモコンの更新パッケージが含まれていません。

しかし、ユーザーの経験上、v1.3.20より古いファームウェアを使用しているユーザーは

航空機をv1.4.0010にアップデートする前に、(全てを)v1.3.20にアップデートすすることをお勧めします。

2015/09/07 リリースノート

概要:

1. All-in-one firmware version updated to:v1.4.0010

2. DJI GO app iOS version updated to: v2.2.0

3. DJI GO app Android version updated to: v2.1.0

新着情報:

1. I.O.C.モードにPOI(Point of Interest)が含まれ、Follow Me とWaypoint が追加されました。

2. カメラが作動中のときは、写真のフォーマットを変更することができません。

バグ修正:

ビデオのキャプションからビジョンポジションシステムの高度記録を削除しました。

注意:

最新のファームウェアのアップデートが、リモートコントローラに影響を与えないように、

ユーザーはリモートコントローラのアップデートをスキップすることができます。

待ってました!! POI 使ってみたいです。

私は、昨日から今日にかけて、何度もトライしましたが、NGでした。

Fに切り替えても、コースロックのみです。 IOCのメニューが出ません。

今日朝、

FUBOさんのアドバイスで、室内において、ペラを外し、離陸命令を出し、機体を手で1mほど持ち上げ(メカに離陸したと思わせ)、そして、Fモードに切り替えると、IOCのメニューが表示されました。

これはいけるぞ!! と思い、飛行場でテストしましたが、結果、一度たりともIOCメニューが表示されませんでした。

今まで、行ったこと

・DJI GOアプリの再インストール

関連データーを、手動で全て削除した上でインストールもしてみた。

(Google Playからではなく)DJIサイトからインストーラーパッケージをダウンロードし、手動でインストールしてみた。

・関連しそうな設定を、色々変えてみた。

・コンパスキャリブレーションのほか、IMUキャリブレーションも再度行ってみた。

・バインドをやり直してみた。

以上で、全てだめでした。

その他、DJI GOアプリ v2.10にはバグがあるように思えます。

・(これは以前からですが)ランタイムエラーが頻発します。

・1mほどの距離なのに、通信不能になったりします。(モニター映像が出ない。操縦は可能)

・自動離陸が効かなくなることが数回あった。これは、機体の電源を再投入(リセット)すれば直った。

ということで、私は、アプリは、1つ前のバージョンを使用することにします。次期バージョンがでるまで。

幸い、1つ前のバージョンのインストーラーパッケージ(DJI-GO.apk)があるので。

機体はダウングレードできないかも・・・

機体がファームウェア1.4.10とアプリが前のバージョンとの組み合わせで、テストしましたが、こちらのほうが安定していました。

スイッチをFにすると、IOCメニュー(CLのみ)は現れ、CLの再設定もできます。

あっ、今、もう一つだけ、気づきました。

これから試みてみます。 結果は・・・

結果、OKでしたら、アップします。

先ほど、機体のファームウェアを入れ替えました。

IOCメニューが表示されるようになりました。

気になった点とは、インストールの日時です。

最初にアップデートした時のログです。

========== 2014.01.01 00:00:11 remo-con disconnect======

Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin

Upgrading ...

Result: Success.

となっていました。

私は、ZIPファイル内にあるPDFファイルに書かれているとおりに行いました。

Step 3- Update the Aircraft

1. Ensure the remote controller is powered off and then power on the aircraft.

「リモートコントローラの電源がOFFであることを確認して、航空機の電源をONにしなさい」

で、そのとおり行いました。

そうしたら、日付は、今の日時ではなく、2014.01.01 00:00:11となります。

ダメもとで、一度、Packet: P3X_FW_V01.03.0020.bin にダウングレードし、

次に、リモートコントローラを電源ONし、タブレット端末を接続し、機体と通信状態で、

アップデートを行いました。

========== 2015.09.13 21:10:02 =====================

Packet: P3X_FW_V01.04.0010.bin

Upgrading ...

Result: Success.

タブレット端末の日時でアップグレードできました。

なんと、これが原因だったようです。

DJIさん、ウソを書いちゃ駄目ですよ!! ウソのマニュアルなら添付しないほうがまし!!

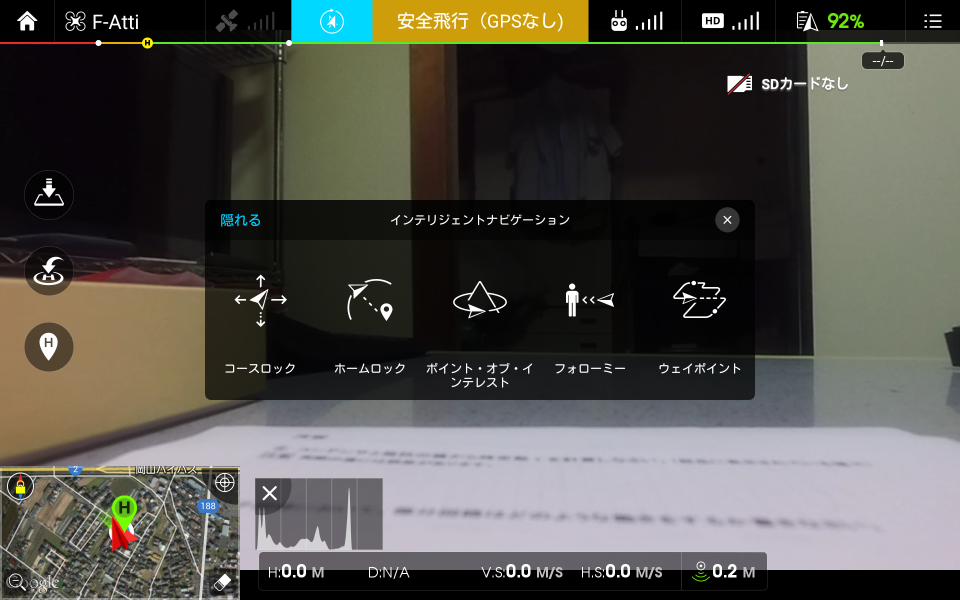

旧名称は IOC(Intelligent Orientation Control) 新名称は Intelligent Navigation Modes

を使ってみました。

v1.4.10より、Home Lock、POI(Point Of Interest)、Way point、Follow Me が追加されました。

さっそく、使ってみました。

下手なナレーションですが、お許しください。

apply(適用) は「アプライ」と発音するのがよかった・・・

≪感想≫

・開始時に毎回表示される Return to Home altitude 画面は不要とも思います。

設定メニューだけでもOKと思いますが・・・これは臨時のRTH高度指定扱いです。

「もし、バッテリーRTHがトリガーされたら、航空機はホームポイントに帰ります。

適切なRTH高度をセットして、航空機をセーフガードします。」

という意味なので、屋内で天井がある場合、低く設定する必要があります。

こういった場合を想定すると、設定メニュー内のゴーホーム高度も低くする必要があると思いますが、20m未満は設定不可です。

何か、スマートな設定項目がほしいものですね。

・終了時に毎回表示される 確認画面も不要のような気がします。

・ランタイムエラーが気になります。 アプリが落ちるだけでなく、たまにOSが再起動してしまいます。

今回も、そのせいで、せっかく画面キャプチャした動画が、正常に保存されませんでした。

・以前と比べ、モニター映像が途切れることが多くなった感じがします。

次回は、DJI GOアプリを起動し、CPU負荷をモニターしてみようと思います。

DJI GOアプリAndroid版が、v2.2.0になりました。

最新情報

・ デュアルコントローラとプロフェッショナルSD出力をもったDJI Lightbridge 2 をサポートしました。

・ モバイル端末を使った航空ビデオのミキシングをサポートしました。あなたのビデオに特別な展望をもたらします。

・ 新しいビデオフィルタは、ライブラリ内で提供されています。

・ 導入された隠されたユーザーメダル。(意味不明?) 複数のGUIとパフォーマンスの最適化。

・ 飛行記録と地図閲覧操作をより迅速にロードするなど、さまざまなパフォーマンスの向上。

とのことです。

とりあえず、アップデートしておきました。

DJI GOアプリAndroid版が、v2.3.0 になりました。

最新情報

1. Zenmuse X5 シリーズ ジンバルをサポートしました。

2. Lightbridge2のための帯域幅割り当て機能をサポートしました。

3. バグ修正。

とのことです。

阿月庵様より貴重なレポートを頂きました。

次の記事のコメントをご覧ください。

http://www.wcnet.jp/lily/blog0/2015/05/tarotzyxm.html

DJI GOアプリAndroid版がv.2.8.1にアップデートされ、自動でアップデートされましたが、

AVGアンチウィルスソフト(無償版)にて、「マルウェアが検出されました」と表示されます。

う~ん、どうしようかな??

悪質なものではないと思いますが、万一のことを踏まえて、アンインストールしました。

Google Play からダウンロードされたものなので、安全だとは思いますが・・・

私と同じように、

DJI GOアプリAndroid版をインストール時に「マルウェアが検出されました」と表示された方がいらっしゃいましたらコメントください。

ここ数日間、DJI GOアプリAndroid版v.2.8.4.が2回アップデートされました。

ヴァージョンNo.は同じで、内容は異なります。

1つのアプリで統合するのも便利かと思いますが、各自が所有しない機器に関係したアップデートもなされるので、どうかとも思います。

過去にヴァージョンアップしたら、正常動作しなくなった等ありましたので、

Android版のみですが、過去のインストーラーパッケージを保存しております。

http://www.wcnet.jp/lily/downloads/=DJI-GO

過去のヴァージョンに戻したいときにご利用ください。

マルチローターを使って色々やってみました。

過去記事の総集編です。

マルチローターを使って、上空から傘を落下させてみました。 2015年3月

マルチローターを使って、飛行機をリフトアップし、上空でリリースします。 2015年2月

マルチローターFY-550で、2kgのペットボトルを持ち上げました。2015年2月

顆粒タイプの農薬散布用のスプレッダーです。 2014年4月

マルチコプターに装着して使用します。

マルチローターFY450に引込脚を付けてみました。 2014年6月

ブログ「リリーの日記 New」のカテゴリ「マルチコプター」に投稿されたすべてのエントリーのアーカイブのページです。過去のものから新しいものへ順番に並んでいます。

前のカテゴリはボートです。

次のカテゴリはモーター・ESC・バッテリーです。