コタツ用ゴミ入れ

妻が考案したゴミ入れです。

紙箱(菓子箱など)を2つ折りにしたもので、トランザクション的な役割をしています。

特に、小さなゴミなどは、手ほうきで、入れることができます。

一杯になったら、ゴミ箱に移します。

« 2014年01月 | メイン | 2014年03月 »

妻が考案したゴミ入れです。

紙箱(菓子箱など)を2つ折りにしたもので、トランザクション的な役割をしています。

特に、小さなゴミなどは、手ほうきで、入れることができます。

一杯になったら、ゴミ箱に移します。

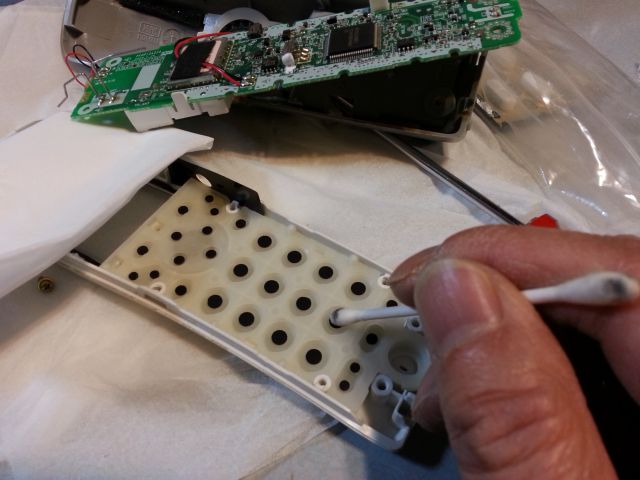

これは、2004年に購入した固定電話機の子機です。

ほとんどキーが反応しなくなったので、分解し、キーバッドにある導電性ゴム(黒い部分)をアルコール(私はエタノールを使用)でクリーニングします。

同時に、基板側の接点もクリーニングします。

これで、復活しました。

この方法は、TVリモコンにも適用していました。

現在のTVリモコンなどのキーパッドの大半は、接点が密封されており、この方法は適用できないと思います。 新品交換しかないでしょう。

TVリモコンといえば、赤外線通信と思っていましたが、このSONY製のものは電波を使っておりました。

私も、ついクセで、TVリモコン前部をTV本体の方に向けて操作してしまいます。(笑)

SONYのTVリモコン

内部基板

中央部分に、渦巻き状のアンテナがあります。

このTVリモコンに使われている主なICです。

一番右のSONYと書かれているICからアンテナに配線されているので、おそらく、このICにRF部が含まれているのだと思います。

しかし、仕様が分かりません。

岡山県南部では、雪が積もるのは、年に1度あるかないかです。

2014/02/08 21:00pm 現在、屋根の積雪は10cmを超えていて、今も降り続けています。

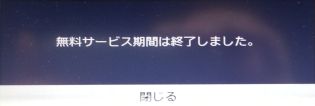

KENWOOD Drive Info.期間限定無料版は2014年2月3日でサービス終了となりました。

KENWOOD Drive Info.連係機能を継続して利用する場合は、ファームウェアを最新(MDV-Z700の場合はv.1.7.~)に、

スマートフォンのアプリKENWOOD Drive Info.も最新(v.1.1.2)にアップデートする必要があります。

アップデートしないまま、Bluetooth通信が開始されると、カーナビの画面に次のようなメッセージが表示されます。

KENWOOD製カーナビゲーション・バージョンアップ情報のページ

http://www2.jvckenwood.com/cs/car/navi/index.html

(2014/02/03リリース)

MDV-Z700のファームウェアバージョン 1.7

Z701シリーズやX701シリーズもアップデートできます。

新しいKENWOOD Drive Info.では、サービスが有料と無料とに分けられています。

無料サービスの中で、これは役に立つかも!?と思ったのが、「ガソリン価格」です。

周辺検索メニューの中にあります。

(画面の例)

昨年より、太陽光発電所(50kW未満)の設置に向けています。

場所は、田を分筆し、999m2を使用します。

分筆、地目変更など、行政上の手続きが結構やっかいでした。

現在、盛土し、フェンスなど設置作業中です。

計画中の主な機材

・ソーラーパネル

リープトン製 LP156*156-P-60 (多結晶シリコン)

リープトンのHP

http://www.leaptonenergy.jp/index.html

とりあえず、安いので、これにしてみます。

比較的安価で、純国産に、「ジャパンソーラーファクトリー」があります。

・パワーコンディショナー(インバーター)

田淵電気製 EPU-B-T99P-SB (三相9.9kW)

田淵電気のHP

http://www.enetelus.jp/index.html

低圧給電の場合、50kW未満であることが要求されます。

これは、太陽電池の定格出力の合計、またはパワーコンディショナーの合計出力を50kW未満にすることです。

私は、太陽電池の定格出力の合計を50kW超えにし、パワーコンディショナーでセーブするようにしました。

9.9kW x 5 = 49.5kW

・ソーラーパネルの変換効率について

一般的に 単結晶シリコン > 多結晶シリコン > アモルファス となります。

小面積で高発電量を得るには、単結晶シリコンです。

また、ハイブリッドにしたものもあります。(パナソニックなど)

ちなみに、今回使用するリープトン製はパナソニック製の1/3の価格です。

宣伝に、「効率は〇〇%で最高です。」などと書かれていますが、効率は、条件により変化します。

電力=電圧×電流です。 電流は短絡したとき最大となります。 しかし、電圧はゼロです。

解放したとき電圧は最大になります。(1セル当たり0.5V)しかし、電流はゼロです。

電圧と電流の積が最大になる時に最大電力となります。

この最大電力になる負荷において、定格出力を換算しているわけですが、条件があります。

たとえば、周囲温度=25℃ とか・・・ 太陽電池の効率は温度が上昇するにつれて、低下します。

実際、発電量の多い夏季において25℃に保つのは不可能です。

・パネルの向きと迎角

年間を通して、最も積算発電量が多いのは、南向きで30°です。

しかし、複数列に配置した場合、迎角を30°にすると、列間のクリアランスを多くとる必要があります。前列のパネルの陰にならないために。

・売電価格について

年々、下がっていきます。 事業用と家庭用(余剰電力を売る)とで異なりますが・・・

しかし、設備投資費(パネルの価格)が下がっていくことは、間違いありません。

したがって、「何時するか?」 ⇒ 「今でしょう!」 とは、言い切れません。

・税金について

田・畑から地目変更する場合は、雑種地となります。

固定資産税は、新築「ソーラーの家」の場合、屋根の一部として評価されます。

既存の屋根の上に設置する場合は、かかりません。

それ以外は、固定資産税は発生しません。

今回、見積もりを5社とり、競争させましたが、最後まで着いてきたのは、サ〇ックスです。

サ〇ックスの場合、最初の見積より、300万円弱下げました。 私が契約したのはサ〇ックスではありません。

このブログをご覧の皆様で、もし、ソーラー発電設備を検討されている方は、多社の見積をとり、

競争させてみてはいかがでしょう(笑)

今後、「太陽発電」カテゴリーにて、進捗状況を公開していきます。

最近、ネズミと対決中です。

家は築50年の古い木造です。

屋根裏で、電線類(VVFやTV同軸ケーブルなど)をかじられる。

襖などの建具をかじられる。

(バルサ製)ラジコン飛行機をかじられる。

等々の被害が多発して、どうにかしないと・・・と考えています。

ネットで、あれこれ調べてみても、決定的な手段は見つかりませんでした。

通常の ネズミ取り だけでは、だめだということはわかりました。

出てきたネズミだけ駆除していたのでは、ネズミの数は減少しない、なぜなら、1年に6回子供を産むからです。 ネズミの巣を退治しないとだめです。

と、書かれていました。

最初に、「ネズミのみはり番」を10本購入し、点検口などを利用して、屋根裏、倉庫内などにスプレーしました。 匂いがきついので、居間や台所など室内は、少量のみにしました。

次に、「ネズミのみはり番」を6個購入し、屋根裏などに置いておきました。

同時に、超音波で攻撃するものを2台購入しました。使用者レビューを読んだら、高価なものも安価な物も、効果は同じ、などと書かれていたので、安価な物で試してみます。

最後に、毒薬を仕掛けようと考えています。犬を飼っているので、手の届く場所には置けません。

このブログをご覧の皆様のアドバイスをお待ちしております。

よろしくお願いいたします。

銀行に預けるときは、笑顔で「当銀行は、利率がいいですよ!是非お預けください!」

などと、調子よく勧める。

そのくせ、支払いになると、面倒くさい。

一般個人に対しては、メリットが少ないような気がします。

預けるとき、何も説明を受けていない。 これって、説明義務違反じゃないの!!

知らなかったのは私だけかもしれませんが・・・

次のキーワードで検索してみてください。

銀行預金法

消費者基本法

貯金保護法

私は、これらの法律を見て、日本の銀行に対する考え方が変わりました。

これは、助けになります ↓

全国銀行協会

ここでは、たとえ話を含めて簡単に説明します。

詳しい方のご指摘を賜るかもしれませんが・・・

【GPS】

落雷があったとします。光が見えて、t秒後に音が聞こえました。音の速さを340m/秒としたら、落雷現場までの距離は、340×t〔m〕となります。つまり、距離は時間に比例しています。

次に、天井から糸で物体を吊るした様子を想像してください。物体を揺れないようにするには、最低3本の糸で、支点が一直線にならないように配置します。ここで、物体をGPS受信機に、糸の長さをGPS衛星からの距離、支点を各GPS衛星の位置と考えます。

GPS衛星には、高精度(1億年に1秒の誤差)の原子時計が搭載されており、正確な時刻情報、軌道情報などが電波(光と同じ速さ)で送信されています。

つまり、GPS衛星からの電波を受信した時刻からGPS衛星が電波を発信した時刻を差し引けば、電波が到達するまでに要した時間が求まり、GPS衛星からの距離が算出できます。

しかし、正確な受信時刻を知るためには、受信機側にも高精度の原子時計が必要になってきます。原子時計は、たいへん高価で、装置も大がかりなもので、小型の受信機に搭載するのは不可能です。

そこで、GPS衛星を、もう一つ受信し、その衛星が発信する時刻を基準時刻として、他の衛星から得た発信時刻との差分で計算しています。

つまり、距離を知るめに3個、基準時刻を知るために1個、合計4個以上のGPS衛星を受信すれば、現在位置が求まります。

GPS受信機内のCPUで、計算処理され、位置情報を出力しています。ここでの計算処理は連立方程式を解くプログラムとなります。

GPSからはL1(民生用)とL2(軍事用)とが発信されていますが、我々一般人が利用できるのはL1のみです。

GPS受信機は、L1 (1575.42MHz)を受信し、C/Aコードにより、どのGPS衛星から発信された信号かを識別しています。それぞれの衛星はC/Aコードに固有の拡散符号を使っているので、同じ周波数で同時に送信しても受信時に分離する事ができるわけです。

【コンパス】

XYZ軸方向に配置された、3つの磁気センサー(ホール素子など)の出力信号から方位を計算しています。

コンパスモジュールが、常に水平を保つ場合は2軸でもOKなのですが、傾くこともあるので、3軸の信号が必要となります。

弱い地磁気を検出していますので、使用する場所や、コンパスモジュールの置かれている周囲の条件(鉄などの磁性体など)が、大きく影響します。

コンパスのキャリブレーションとは、

XYZ軸方向の中心点(原点)を求める作業です。

コンパスを360°回転させ、各軸の最小値と最大値を求め、この中心値を原点とします。

加速度センサーとの連携により、自動キャリブレーションも可能になります。

NAZAアシスタントソフトウェアを起動して、周囲の磁性体が、どのくらい影響しているかを数値で確認してから、コンパスモジュールの設置場所を決めるのもよいでしょう。

これに関しての過去記事

http://www.wcnet.jp/lily/blog0/2013/05/naza_2.html

CO2 問題において

報道(TV、パンフレット)などでは

「~~をすれば、CO2 を20%削減できます。」

などという文言が良く用いられます。

それを見聞きした人は20%、30%とか(数値だけ頭に記憶されて)比較的大きなイメージを抱きます。

実際、空気に含まれるCO2 の割合は0.035%程度です。

したがって、空気全体を100%とした文言では

「~~をすれば、空気中のCO2 濃度を0.005%低下できます。」

となります。 これではインパクトが少ないです。

空気に含まれるCO2 の割合は、知られているようで、知られていないように思います。

周囲の人に質問してみた結果です。

CO2 削減を売り物にした機器の営業者に質問しても、桁違いの大きな数値を回答しました(笑)

NAZAアシスタントソフトウェアの「Tools」メニューで監視しながら、いろいろなRC部品のコンパスへの影響を調べてみました。

GPS/コンパスモジュールの近くに置くといけないもの

基本的には、磁石は厳禁です。 次に、磁化率の大きいもの(鉄など)です。

機体発見ブザー類 や ブザー付電圧低下警告アラーム類

ブザーには、圧電ブザーと磁気ブザーがあります。 圧電ブザーはOKですが、磁気ブザーはNGです。

機体発見ブザーの多くは、磁気ブザーを使っています。

次の写真の中の3つ全て磁気ブザーが使われています。

左から、影響の弱い順に並べてみました。

私は一番左を使っています。

ロビンで販売されているもので、影響(磁気)が弱く、小型軽量で音量も大きいですが、指向性が強すぎるのと価格が高いのが欠点です。

次に、鉄材です。

次の写真はスイッチングBECです。薄い鉄板でシールドされています。

購入直後は、コンパスに近づけても影響しませんでしたが、使用しているうちに磁化されました。

私は、これをカメラとWi-FiのAPの電源に使用しています。

シールド板を銅板で作り直そうと思っています。 まぁ、シールド無でもOKですけどね。

配線

GPS/コンパスモジュールからのリード線は長く、どこかでたくるようになると思います。

余分な線を切り、短くするのが理想です。

この線は(電源+、信号線Tx、信号線Rx、共通線-)で、GPS/コンパスモジュールとMC間で双方向通信をしています。

(補足)USBでは、信号線はD+、D-で、差動で伝送をしていますが、ここでの、やりとり方式は知りません。

GPS/コンパスモジュールからのリード線に、意図的に、電磁ノイズを入れてみました。

すると、めちゃめちゃ誤動作しました。 エラーチェックが甘いのか??

ESCなどから発生する電磁ノイズの影響を少なくするには、

・前述した、余分な線を切り、短くする。

・シールドは、場合によりアンテナと化するので、お勧めしません。

・余ったリード線は、ループ径(面積)を小さくするように、ペシャンコにします。

タイトルは「ネズミの駆除」ですが、今回の記事はネズミによる被害です。

な、なんと、車のエンジンルーム内に、ネズミが走り回った形跡が・・・

しかも、餃子が2個!!!

数日前、エンジンオイルの交換時に、整備士さんより「アンダーカバーを外したら、肉片のようなものが出てきた!」と言われました。

ラジエーターの上に小動物が走った跡があったので、ネズミかな??と思いました。

そして、今日、久々に洗車し、エンジンルームを見たら、そこらじゅうネズミの走り回った形跡が・・・

汚れがひどかったので、洗剤を付け、ブラッシングして、水洗いしました。

その後、エアーで水を乾燥させました。

子猫などの小動物がエンジンルームに入り込み、ファンやベルトに巻き込まれ、ルーム内が血みどろに・・・

なども聞いたことがあります。

父の指導の下、ヒラタケを植えました。

きっかけは、柿木が大きくなりすぎたので、私が枝を切り落としました。

その木に種菌を植えることを思いついたそうです。

以前、父は大規模にシイタケを栽培していました。 そのときのノウハウを生かしてか・・・??

太目の木には、オガクズ状の種菌を

最初は、木を完全切断し、種菌をサンドイッチ状態にしていました。

しかし、このやり方では、木を立てて保管しなくてはなりません。

そこで、私が、完全切断せずに、2/3程度切り、溝に種菌を挿入したらどうか!? と提案しました。

細目の木には、弾丸状の種菌を、

専用キリを使って、一定間隔をおいて(実はいい加減に)木に複数の穴をあけます。

ハンマーを使って、種菌を打ち込みます。

この後、

種付けの終わった木(原木)を、ビニールとシェード(日除け)で覆い、菌が木全体に繁殖するまで寝かせます。

(エピソード)

父: 種菌が余ったから、もう少し柿木を切るか!?

私: でも、お父さん、柿木を切っている時、 切るな!切るな!来年、柿が実らなくなる。 って言ってたじゃない。

畑にある梅の木です。

まだまだ寒暖差はありますが、徐々に暖かくなっているように感じます。

花粉の量が多くなる季節で、花粉症の方々にとっては大変な季節です。

私は花粉症ではないと思っていたのですが、軽度の花粉症があることに気づきました。

それと、気になるのはPM2.5ですね。

私は、「PM2.5」っていうのは、物質の名称だと思っていたのですが、間違っていました。

「PM2.5」とは直径2.5μm以下の粒子の総称みたいです。 粒子が小さいため、吸い込むと肺の奥まで入るそうです。

ちなみに、スギ花粉の直径は33μmほどですから、PM2.5はスギ花粉の1/10以下の大きさですね。

したがって、花粉予防用マスクでは、除去できないのでしょうね。

SONYからアクションカムがHDR-AS100V発売されました。

本体のみで防滴・耐低温だそうです。

2014年3月31日までキャンペーン期間だそうです。

Wi-Fiにより、スマートフォンでのモニターやリモート操作も可能です。

重量も92gと軽量なので、空撮にも適してるかも・・・

詳しくは、SONYのページにて

参考URL

http://pur.store.sony.jp/Qnavi/Product/HDR-AS100V/

http://store.sony.jp/Special/Camera/Actioncam/Hdr-as100v/index.html?s_tc=smail_140228_00

私のHP「Sunday Flyer」で、重心位置を求めることができます。

長期に渡り更新されていませんが・・・ごめんなさい。

TOPページ

http://www.wcnet.jp/rc/

重心を求めるページ

http://www.wcnet.jp/rc/cg_calc.html

ソースコードを公開します。

PHPでプログラムしております。 お粗末なプログラムですが、ご自由にご利用ください。

注)私のWebサーバーでは、拡張子.htmlでもPHPが実行されるように設定しております。