DJI製 NAZA(マルチコプター用コントローラ)を購入しました。

マニュアルや設定のためのアプリケーション(アシスタント ソフトウェア)は、DJIのサイトがらダウンロードします。

まず、(英語の勉強も兼ねて)、日本語マニュアルを作成しました。

日本の販売店では、「日本語マニュアル」付とかで、販売されているお店もあるようですが、どのようなものか見ていません。

私は、できるだけ原文に近いように、図も入れて、原文と同じ40ページのマニュアルを作成しました。

◆ DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)

これは、原本「Naza User Manual v2.4」を元に、日本語版として私が作成したものです。

信頼性はまったくありません。

![]() DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)のダウンロード

DJI NAZA取扱説明書(日本語マニュアル)のダウンロード

空撮用のマルチコプターに搭載予定です。

フレームは、STO S-606で、X6タイプ(DJIでは、Hexa-rotor Vと呼んでいます)です。

受信機は、JRのRD931を予定していますが、 スイッチなどの割り当ての都合でHITEC OPTIMA9に換えるかもしれません。 HITECのAURORA9は、チャンネルやスイッチ、スティックの割り当てが、自由にできます。

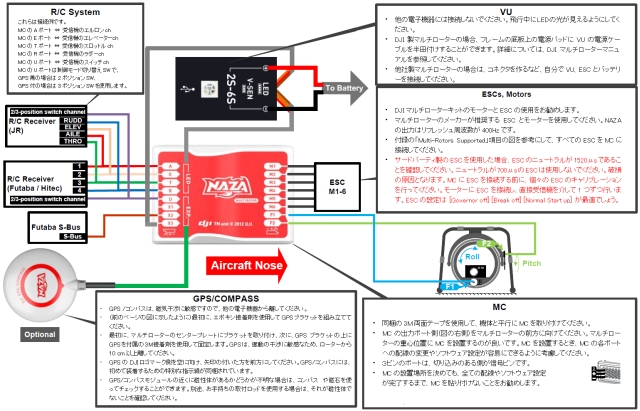

ハードウェアの接続です。 (日本語訳が、間違っていたらごめんなさい)

画像をクリックすると拡大されます。

コントローラー本体は

MCと呼ばれて、この中に、加速度センサー、気圧センサー、ESCの制御を内臓しています。

GPS/コンパスは

GPSによる位置情報と、磁気コンパスによる方位情報を取得します。

V-SENは

VUと呼ばれていて、スイッチングBECとNAZAの状態を表示するためのLED、アシスタントソフトウェアと通信するためのUSBインターフェイスを内蔵しています。

BEC出力は5Vで、電流容量は不明です。

ここで、気が付いたのは、コントローラー本体において

各ポート(左右共)の電源(+)とGND(-)は、すべて内部で接続されています。

つまり、どこのポート(端子)からでも、電源が供給できるわけです。

BEC付ESCを接続すればMCは働きます。 しかし、MCには電圧モニター機能があり、エラーメッセージがでます。

したがって、動力用バッテリーを使って、VU内臓のBEC経由でMCに電源を供給しないといけないみたいです。

そうした場合、VU内臓のBEC出力と全てのESCのBEC出力が並列接続されます。

電位差が生じた場合、循環電流が流れます。

以前のTMFでも、ESC接続端子において、電源とGNDは、すべて内部接続されていました。

同じ製品において、ESC内臓のリニアBEC(レギュレータIC)の個体差が、0.1V位ありました。

また、温度-電圧特性が、負のものと正のものとがありました。

結果、

6個並列にしたからといって、必ずしも電流容量が6倍にはなりません。 出力電圧の高いものに負担がかかります。 しかも、そのBECの温度-電圧特性が正ならば、さらに激しく差が開きます。

現実、6個のうち、1個だけ発熱量が大きかったです。

というわけで、

今回は、スイッチングBECとリニアBECとの並列接続になるわけです。

コントローラーが0.3A と小型サーボが4個付きますので、

電流容量的には、VU内臓のBECのみでOKのような気がしますので、

1) ESCの(+)線を全て抜いて、使ってみます。

それで、電圧降下やサーボを動かしたときの電圧変動が大きかったら、

2) 相性の良いESCのみ(+)線を接続する。

といった方法で、試してみるつもりです。

コメント (1)

はじめまして。

まったくの初心者が自作ドローンを落札してしまいました。

ご想像通りの状態になっています。

ぜひ参考にさせていただきたいと思います。

よろしくお願いします。

投稿者: うっかりいちべえ | 2017年08月21日 11:37

日時: 2017年08月21日 11:37